「はじめまして」の先で音楽が僕らを繋ぐ。ポーランド×日本ミュージック・フェスティバル『Miło mi』ライブレポート

2025年10月4日(土)、5日(日)に、南海なんば駅前にある〈なんば広場〉にて開催された『Miło mi(POLAND×JAPAN MUSIC FESTIVAL)』。日本から遠く離れた東欧の国・ポーランドの音楽シーンで活躍する4組のアーティストと、日本の現代ジャズシーンを牽引するアーティストたちが2日間に渡って、大阪の街のド真ん中でフリーライブを繰り広げた。初来日のアーティストによる貴重なライブや、急遽リハなしで決行した初共演のセッション。「はじめまして」の音楽と言葉が交わる瞬間に立ち会えた2日間をレポートする。

EXPO2025 大阪・関西万博をきっかけに発足した「ポ ! ランド」プロジェクトの一環として、世界にポーランド文化を発信することをミッションとする国の機関・「アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート」が主催となり、開催された本イベント。イベント名の「Miło mi(ミヲミ)」とは、ポーランド語で「はじめまして」の意。その言葉が示すように、初来日を含むポーランドのアーティストが4組が登場した。いずれも国内でお目にかかる機会はレアなアーティストたちばかりだ。そして日本からは国内のジャズシーンを牽引するバンドやミュージシャンが参戦。Day1とDay2それぞれの大トリには、2ヵ国のアーティストによるコラボステージも行われた。

都会のド真ん中に一夜にして現れた、音楽の森

10月4日のDay1。天気予報は悲しくも的中。分厚い雲が空を覆い、前日の夜からの雨が降り続けていた。

天候が悪いなか、一夜で〈なんば広場〉をフェス仕様に作り上げたのは、万博のパビリオンの植物装飾も担当した造園会社・緑向ガーデンと、関西を拠点に様々なフェスの施工を手がける建築集団・々(ノマ)。そして、会場全体の設計をTamari Architects(たまりアーキテクツ)が担当。普段はテーブルと椅子が並べられた広場だが、この日は会場の中央に三本の木を組み合わせて建てた植栽のタワーが建造され、メインステージもまた植物で飾られた。駅出入り口の目の前ということもあり人の出入りも多く、イベントが始まる前から注目を集めていた。

Photo:(1)(2)Hashimoto Shoya、(3)(4)Kazuyuki Okada

14時に開場すると、今回のイベントのプロデューサーである儀間建太(愛はズボーン)がステージに登場し2日間に渡るMiomiの開幕を声高々に宣言。着ていたTシャツには「sunny boy」の文字。昨晩から降り続いていた雨がここにきて少し弱まっていた理由がわかった。

曇天を破るジャズミュージシャンたち

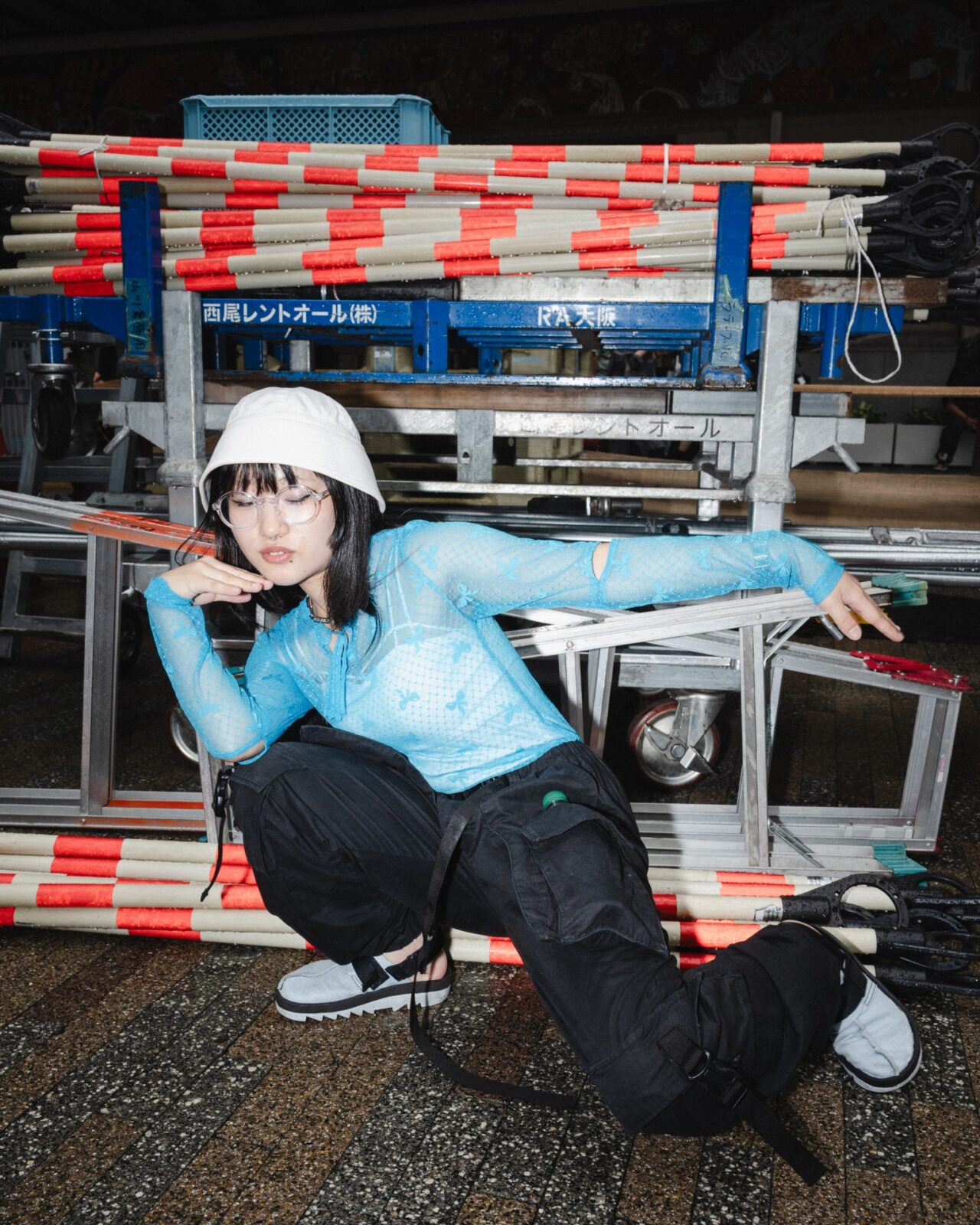

オープニングを飾ったのは、音楽プロデューサーでありドラマーのSeiichi Sakumaによるソロプロジェクト・ZAKINO。トレードマークのハットと下駄姿で、ステージ中央にセットされたドラムの前に座る。その一歩後ろに、金子巧(Key)、鈴木栄治(Ba)、ジョン中山(Key)、柴田鑑(Sax)という超絶技巧派の5人編成がステージに並ぶ。

雨がポツポツと再び降り出したなか、“Ripples”、“Forest Of Darkness”とジャジーなサウンドを披露。MCでの自己紹介を挟み、「まだ行ったことはないけど、ポーランドにも日本にも変わらないものがある。それは愛だと思ってます」と、Seiichi Sakuma自らがボーカルをとって歌うバラード“あいのかたち”へ。こちらに語りかけるように歌い、優しく広場を包み込む。

あっという間のラスト一曲。「ポーランドに愛を!」とSeiichi Sakumaが叫ぶと、タイムスリップの効果音のような電子音が響き始め、それに呼応してドラムがアップテンポなビートを刻む。しっとりとさせたかと思えば、最後にはしっかり踊らせるファンクなナンバー“It’s the cleaning lady again…”で締めくくった。曲ごとにテンションが変化する構成がとにかく心地良く、オープニングアクトとしてこの上ない、最高のグルーヴを会場に生み出した。

Photo:Hashimoto Shoya

広場にはお客さんが雨風を防げる場所がない。ステージ転換の時間、お客さんたちは一度どこかに雨宿りに行く人が多く、フロアからはかなりの数の人がいなくなった。空間に漂う目に見えない熱気やグルーヴが、穴の空いた風船のように出て行ってしまわないか少し心配していたが、転換を終えKLAWO(クラヴォ)がステージに現れると、それは杞憂だったことに気が付く。

グダンスク音楽大学のメンバーで結成され、ポーランドの次世代ジャズグループの筆頭。ジャズの即興性にヒップホップやファンクのグルーヴを融合させた彼らのスタイルはまさしくライブ向きだ。

跳ねるようなリズムの“Bobry”、ファンク感強めな“Ballhead”と続く。この日が初来日だったが緊張なんてものはどこ吹く風。変幻自在なドラムのビートに、ニヤつきながら呼応する管楽器隊。フロアで踊る客を見つけては笑顔で指をさすボーカル・フルートのAlicja Sobstyl。ポーランドから携えてきた唯一の関西弁「おおきに」を、MCで控えめに入れ込んでいたのもウケていて、終始リラックスしながらパフォーマンスしているように見えた。

Photo:(1)(5)Hashimoto Shoya、(2)(3)(4)Kuba Celej/Adam Mickiewicz Institute

ライブを終えた彼らから少しだけ話を聞くと、「初めての日本は街を歩いているだけでもカルチャーの刺激が多すぎる。その刺激をステージで消化できたと思う」とも発言していたが、それが現れていた象徴的な大爆発がドラムのJakub Krzanowskiが圧倒的な音数を連打したラストナンバーでの出来事。ライブ後にメンバー全員が満場一致で彼をこの日のMVPに選出したというのも納得のプレイだった。

また、梅田サイファーのメンバーであるPecoとフューチャリングした楽曲“8500km”も、来日のタイミングに合わせて制作したという。曲のタイトルはそのまま、日本とポーランドの直線距離。オンライン上でしかやりとりしたことがないPecoと「今回の来日でもしかしたら会えるかもしれない」とワクワクしていた様子。『Miło mi』はアーティストにとっても「初めまして」が目白押しのイベントだ。

この投稿をInstagramで見る

ライブ中に雨が降り始めたときは、スタッフが観客にレインコートを配布する姿も目に入る。そうした迅速な動きも空間の居心地の良さを作り上げていく。客席と近いステージは前列の人が自然としゃがむようになり、全員が観やすいライブ空間が自然と作り上げられていたことにも感動した。

KLAWOのフリースタイルなサウンドに続いたのは、今回のイベント最多の7人編成で登場したMitch&Mitch。数々の映画音楽を担当したイタリアの作曲家のエンニオ・モリコーネの音楽を、ボサノバテイストの陽気でスロウなメロディに、囁くような美しい歌声を乗せていく。

Photo:Hashimoto Shoya

中盤には作曲家でありピアニストのTakeo Toyamaがステージに登場。ワルシャワでガッツリ1ヵ月半、制作を共にしたという両者。先の2組が作り上げた熱を、そのまま優しく閉じ込めるような柔らかなサウンドは、夕暮れ時の〈なんば広場〉に何よりも映える瞬間だった。

また、広場にはメインステージの他に、プレイグラウンドと呼ばれるエリアも作られている。

この場所での初日の演目は、Day2に登場する音楽家のPaweł Romańczuk(パヴェウ・ロマンチュク)による、ポーランド語で「小さな楽器」を意味するMałe Instrumenty(マウェ・インストゥルメンティ)。彼のグループ名であり、長年手がけるプロジェクト名でもある。世界各地から収集した、風船を膨らませて音を出したり、タイプライターの形をしたトイピアノや、振り回すことで音がなるプラスチックのホースなど、ユーモアある楽器たちを体験型で楽しめるワークショップを開催していた。

楽器の楽しみ方などの解説を聞きながら自由に楽器に触れることができた。どれも初めて目にする楽器ばかりで、子どもはもちろん大人までも夢中になり、ステージ転換中も楽器の音と子どもたちのはしゃぎ声が響いていた。

Photo:(1)(2)(5)Kazuyuki Okada、(3)(4)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute

引力を持つサウンドとベースが伝えるリアル

広場の灯りがともる17時すぎ。この日、目当てにしていた人も多かったであろう馬場智章のライブがいよいよはじまる。2023年の映画『BLUE GIANT』では主人公の宮本大の演奏を担当し、今最も注目すべきサックス奏者のひとりである。

1曲目の序盤からさっそく馬場はソロパートで観客を出迎える。やや後方で観ていたが、その瞬間、ステージの前へ前へと人が惹きつけられ、目の前のスペースがぽっかりと空いた。彼が出す音の引力が圧倒的に強いことがわかる。

メンバーはドラムに坪田英徳、トランペットに田中洋一、キーボードに藤川幸恵、ウッドベースに時安吉宏。もう二度と同じメンバーが集まることはないのではないかという関西屈指のジャズスターたちによる、一夜限りのギグ。プレイ中、力強い音色が重なる瞬間や、それぞれが魅せる上質なソロプレイの度、歓声と拍手が飛び交った。

Photo:Hashimoto Shoya

登場から3曲立て続けに音を浴びせたあと、ラストソングに向けて馬場が「晴れてよかったです」と最小限のMCを挟む。メンバーを紹介し、「最高のバンドメンバーとの機会を作ってくれた坪やん(坪田英徳)に感謝します」と告げる。プレイ中、それぞれのメンバーが何度もうなずき合い、口元が緩んでいるのが見えた。この場所の音楽を心の底から楽しんでいるということが伝わってきて、ニヤけっぱなしの30分だった。

夏も終わり季節は秋になり、ずいぶんと日も短くなってきた。初日のステージも終盤に向かうこの時初めて、照明やステージの天井にかけられた麻布が赤と白、日本とポーランドの国旗に共通する色彩に染められていたことに気づく。

セッションの余韻も残り、ボルテージも高まるフロア。初日のヘッドライナーを任されたのは、ポーランドの若きベーシストのKinga Głyk(キンガ・グゥイク)。2日目に登場するバンド4Acesを率いる安藤康平がサックスのサポートで参加した。

「日本に来たのは今回が初めて。時差ボケもあって、まだ全部を受け入れられてない(笑)」とジョークを交えながら、「新しいアルバムから踊れるファンキーな曲を用意してきました。ぜひみんなで踊れたらと嬉しいです!」と出番前のMCで観客を盛り上げる。

その宣言通り、極太のベースサウンドが踊らせるファンキーな“WHO Cares”や、どこか遠い南国を想起させる幻想的な“Island”と、最新アルバム『Real Life』の楽曲で会場をロック。中でも私が一番心に残ったのは、3曲目の“Not Real”だった。

「現実と非現実。2つの違う世界をイメージして作った」というこの楽曲。「SNS疲れ」という言葉が当たり前になってきている現代社会において、自分が今目の前で感じていることをもう一度大切にして生きるべき、というメッセージのように感じた。この場所で音楽を聴いている瞬間はどこを切り取ってもリアルそのものだ。

Photo:(1)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute、(2)(3)Hashimoto Shoya

「サックスプレイヤーの友人から紹介され、SNSで存在を知って、今日この場所でコラボが実現することになりました」とひとつ前のステージで一際存在感を放っていた馬場智章が再びステージに登場。ふたりがセッションするのは“Sadness Does Not Last Forever”。悲しみは長く続かないという日本語訳の通り、ダークで静かな雰囲気のイントロから、サックスの音が加わると、うねるグルーヴがステージから放たれた。

途中、馬場智章のソロ中にサックス用のマイクが故障。すかさずKinga Głykが自身のマイクを差し出す場面に歓声が飛ぶ。そんなトラブルもライブならではの醍醐味にしてしまう。

「まさか高島屋の前で演奏する日が来るとは思っていなかった」と笑う馬場。すぐ近くには歌舞伎座もあり、高層ビルに囲まれた空間はジャズを聴く場所としては異質だ。だが、硬い質感の都会に開かれたこの場所は、不思議とマッチしているように思えた。

かくして、天候に恵まれなかった中でも、2日目へとしっかりボルテージを繋げた初日が幕を閉じる。

はじめての音からはじまる昼の森

迎えた2日目もあいにくの空模様だったが、初日を盛り上げたポーランドのミュージシャンたちがこの日もステージに立つ。開始時間はDay1よりも2時間ほど早く、12時40分からのオープニングアクトを飾ったのは、初日のワークショップで人だかりを作っていたMałe Instrumenty。

ステージ上に所狭しと並べられたのは、音楽家・Paweł Romańczuk(パヴェウ・ロマンチュク)が長年かけて収集してきた小さな楽器たち。その中には、ワークショップで使っていた楽器もいくつか並んでいる。

朝一番のリハーサルの時から、小さな楽器をひとつずつ鳴らし、およそ2時間ほどかけてPAと入念に音作りをしていた。自らのコレクションである未知なる楽器を観客に紹介しては、ショートな楽曲をセッションしていき、聴いたこともない音が目の前で重なり合う。バードホイッスルのような楽器をいくつも使い、鳥のさえずりや風の音が飛び出した時は、ステージ装飾も相まって、本当に森の中にいるようだった。

Photo:(1)(4)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute、(2)(3)Hashimoto Shoya

不思議な音の世界観を引き継いだのは、クラシックをルーツとしながら、アンビエントやエレクトロニカ、ダンスミュージックなど様々な音楽性を自由に行き来するアーティスト・北村蕗。

ループトラックに乗りながらステージ上で飛び跳ねるように歌い、時にはフルートを演奏しながら音を紡ぐ。アナログな楽器をいくつも使用した先ほどのステージとは対極に、即興性のあるエレクトロニック・ミュージックをノンストップで流し続ける。そんな彼女のダンスミュージックを前にすると、ノらない方が難しい。

Photo:(1)(2)(4)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute、(3)Hashimoto Shoya

プレイグラウンドの内容も初日と変わり、イベントの通訳として活躍していたENZO(BYTEN)によるチェーンステッチが開催。選んだポーランド語を目の前で刺繍してもらえるとあり、ステージ転換の時間に行われたワークショップにはテントをぐるりと囲むほどの行列が生まれていた。

また、この日はテント内にDJブースも設置され、SuzyとSenoがヴァイナルのジャズをベースにプレイ。この日の広場は転換中も音楽が止まることはなかった。

会場を巻き込む熱演と、純粋なる即興ジャズステージ

音と向き合わせてくれるシリアスな雰囲気も好みだが、ソロ・プロジェクトであるMELRAWをはじめ、ジャズの枠に囚われず存在感を放つサックスの安藤康平が率いる4Acesは、登場から観客を盛大に巻き込みながらパフォーマンスをしていたのが印象的だった。

「20代の頃から身内ノリが過ぎると言われがち。だけどこんなバンドがいてもいいよね!」と、会場をとことん煽り、ラストナンバーの“S.Y.P.T. (Show Your PentaTonic)”では、ラスト1分で観客と一緒にスクワットをするというユーモア溢れるステージに。2日間にかけて開催された『Miło mi』もいよいよフィナーレに向け、会場はすでに準備万端だ。

Photo:(1)(3)(5)Hashimoto Shoya、(2)(4)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute、

ポーランドと日本、異文化を交流した二日間のラストは、KLAWOと4acesのコラボステージ。この日、リハーサルをする予定だったが、急遽ぶっつけ本番のガチンコセッションに変更されたそう。何が始まるか全くわからないステージを前に、観客の空気もやや緊張気味だったと思う。すると、セッションを直前にして4acesのドラム・橋本現輝がステージに現れず、“迷子のお知らせ”のアナウンス。一気に会場の空気がリラックスしたのが肌に伝わった。

ステージ上のその場その瞬間で組み立てられていく純粋な即興ジャズ。安藤康平の指揮のもと、両バンドの爆発的なソロパートが連鎖していき、沸く歓声も呼応してどんどん大きくなる。

歓声と拍手が止まらないフロアを、さらにコール&レスポンスで追撃する安藤康平。時間にして10分ほどのセッションだっただろうか。ただひたすらに演奏を浴びせ続け、国境を超えた圧巻のステージは終了。2日間の『Miło mi』を壮大に締めくくった。

Photo:(1)(3)Hashimoto Shoya、(2)(4)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute

未知なる体験は「はじめまして」を超えた先にある

会場に足を運んだ人は、熱心なジャズファンもいれば、開催中だった大阪万博でパビリオンに訪れ、ポーランドに夢中になり遊びに来たという人もいた。駅のすぐそばの広場という場所だったからこそ、偶然イベントに鉢合わせた人も多かったはず。そして、プロデューサーの意図したことだが、今回のイベントの運営に携わったのは、普段は音楽イベンターとは縁遠い場所で働くメンバーばかり。通じない言語、 悪天候によるトラブルなど、不足の事態に何度も遭遇しても、イベントの成功という共通命題のもと結束し影で支え続けてきた。どんな形であれ現場にいた人に共通するのは、未知で魅力的な音楽体験だっただろう。

Photo:(1)(2)(3)(4)Hashimoto Shoya、(5)Kuba Celej / Adam Mickiewicz Institute

音楽が持つ最大の魅力のひとつは、言語や文化の壁を一瞬で超えていけるところにあると思う。万博に起因し、ポーランドと日本の関わりを深めるプロジェクトとして企画された今回の『Miło mi』。ポーランドと日本の文化交流は、間違いなくこの2日間の〈なんば広場〉が最先端だったことを伝えたい。何度でも、「はじめまして」の音楽から始めよう。そこに新しい出会いと可能性は存在しているのだから。

You May Also Like

WRITER

-

さいたま出身。現在は大阪で暮らしながら、フリーでライター業をしています。人生の憧れだったバンド活動を同い年の仲間と最近結成しました。初ライブを目指してドラムをゼロから練習中。

OTHER POSTS