ボロフェスタ2025 Day2(11/2) – 音楽と生きていく。孤独が解けたこの場所で

2025年11月1日(土)から3日間にわたり『ボロフェスタ2025』が開催された。今年は、『ナノボロ』で使われていた看板を背景にした野外ステージや、〈KYOTO METRO〉のダンスフロアの雰囲気を〈KBSホール〉に持ってくる新企画『Boro the Party』など、このフェスティバルの可能性を広げる新たな試みも。本稿では、その2日目の模様をお伝えする。

「どすこいな人たち」による自由自在な幕開け(ボギー、ときめきポメラニアン)

〈KBSホール〉の正門から敷地内へ入った瞬間、楽しそうな笑い声や軽快なアコースティックギターの音が聞こえてきた。その賑やかさに吸い寄せられて辿りついたのは、前日にゴリラ祭ーズが演奏していた野外ステージ。例年〈どすこいSTAGE〉に出演しているボギーが歌っている。“乾杯は何度でも”を歌いながら、観客とビールで乾杯!直後、ボギーを先頭に、見ず知らずの観客たちと列を連ね、目が回るくらいにぐるぐると回る。毎年トリに近い夜に見ている景色が、明るい太陽の下で繰り広げられていると、不思議な気持ちになる。まるで朝からジャンクフードを食べているような罪悪感が逆に愛おしくなってきた。そしてボギーは、丸椅子を2つ横並びにしてスタンバイ。その場にいる人々を集められるだけ集めて、輪になって隣同士で肩を組むように促した。これってまさか?椅子の上に立ったボギーは、武田鉄矢のモノマネで「『ボロフェスタ』は、バカチンの集まりですから!」と言う。待ってました!お馴染み海援隊“贈る言葉”のオマージュ・パフォーマンス。組まれた円陣から、ボギーと観客たちの大合唱が響く。そしてこれまた定番の観客による胴上げでボギーは宙を舞った。

「ときめきポメラニアンが、来たぞー!」

元気な掛け声が〈KBSホール〉の出入口から聞こえてきたかと思えば、あさひ(Gt / Vo)のブブゼラの音が大きく鳴り響く。続いてやは(Ba)がタンバリン、ひさか(Key)がホイッスルを鳴らしながら登場し、既に多くの観客が待ち構えたフロアを通って〈どすこいSTAGE〉へ。今年は『ナノボロ』に引き続き、ドラムレスでときめきポメラニアンが『ボロフェスタ』に初出演だ。しかし実はあさひは、2022年と2024年に岡山在住のアーティスト、やっほーのメンバーとして〈どすこいSTAGE〉に出演経験がある。この時も、ブブゼラを大きく吹き鳴らす場面があり、あさひの積み重ねた時間を繋げるような登場の仕方に胸が熱くなった。

新曲“地図を作る”では、突如あさひがマイクと数枚の紙を持ってフロアへ降りてきて、ペンで地図を描き始めた。同時にステージでは、やはが渋いベースラインを繰り返し弾き続ける。完成した地図を観客に配り、ステージへ戻るという独特の流れに飲まれたフロアは、もう彼女たちから目を離せない様子。続く“ミルメークロック”では「ちょっとお客さんから遠いし……」などと言いながら、あさひとやはがステージ下へ降り、まるで対戦ゲームのように向かい合って演奏を始めた。ボギーをはじめ、よさこいマンやクリトリックリスなど、例年トリッキーな出演者が揃う〈どすこいSTAGE〉だからこそのやりたい放題である。

ときめきポメラニアンは、この日のタイムテーブルが決まった時から悩んでいたそうだ。自分たちの裏では〈BIG LEFT STAGE〉で幽体コミュニケーションズが、直後には〈BIG RIGHT STAGE〉で浪漫革命がライブをすることになる。キャリアを積んだ人気者に挟まれた状態で、ホールに入る途中に設営された〈どすこいSTAGE〉に、どうすればたくさんの人に立ち止まってもらえるか。考え抜いた結果、楽器を大きく鳴らしながらの入場や、フロアで地図を書いて配ること、ステージを降りて向かい合って演奏することにしたという。観客と一緒になって楽しむステージングで、最後まで多くの観客で賑わっていた。

唯一無二のカリスマ性が率いる、純情ひとりぼっち(THE HAMIDA SHE'S、ドレスコーズ)

嘘のない目で真っ直ぐに前を見つめ、歌う、怒る、叫ぶ。ユウタロウ(Ba)、壮樹(Dr)、タカノ(Gt)の、ストイックに磨き上げられた燃えたぎるような演奏が、奏太(Gt / Vo)の熱をさらに加速させる。

「THE HAMIDA SHE’Sは奏太のバンド」

彼らと同年代のバンドマンが口々にそう言っていたのを思い出すライブだった。最初の“深夜便”の後半時点で、〈街の底STAGE〉はフロアに入りきらないほど人で溢れ返っていた。“黒髪のあの娘”では、パワフルな壮樹のドラムに目を奪われた。他のメンバーより少し奥まった位置にいながらも、弾ける花火のような力のこもった音が、バンドの演奏にさらに華やかさを添える。続く“17歳”は、奏太がバンドをやる自分と改めて向き合った楽曲。「この歌を今聴いている 5年前の僕が頷いてる これが僕がバンドを組んで歌う理由」。答えを見つけたような歌詞ではあるが、この日の奏太の表情は、まだまだ先へ進みたいともがく怒りと渇望が滲み出ているようだった。次の曲“雪の朝”でも、その表情は変わらず。普段はゆっくりとしたテンポで歌詞をじっくり聴かせることが多い“雪の朝”だが、この日は奏太の声が力強くどっしりと乗っかっているような迫力があった。この曲の生命力溢れる美しさと「叫び」の一面が同時に垣間見えた瞬間だった。

「愛する『ボロフェスタ』に、愛する京都に、愛を込めて。僕の孤独を歌います、“銀河大衝動”!1、2、3、4!」

奏太のカウントについて他の3人が「1、2、3、4!」と叫び、ユウタロウとタカノが前に出てきて観客の目と鼻の先でイントロを掻き鳴らす。シンプルだがこの曲の猛々しい推進力を支えるユウタロウのベースが、胸の内側をグッと揺らすように響いてきた。

終盤の“BOY’S DON’T STOP”では、奏太がフロアに向かって大きくダイブ。観客に支えられ流されていきながらも、自他をともに救うために純情を歌い届ける彼の歌声はブレなかった。そんな奏太の一本筋が通った姿に、人々は「なんとかする」パワーをもらうのかもしれない。爆ぜども京都純情。「5年前の僕」を救うTHE HAMIDA SHE’Sのロックンロールは、まだまだ続いていきそうだ。

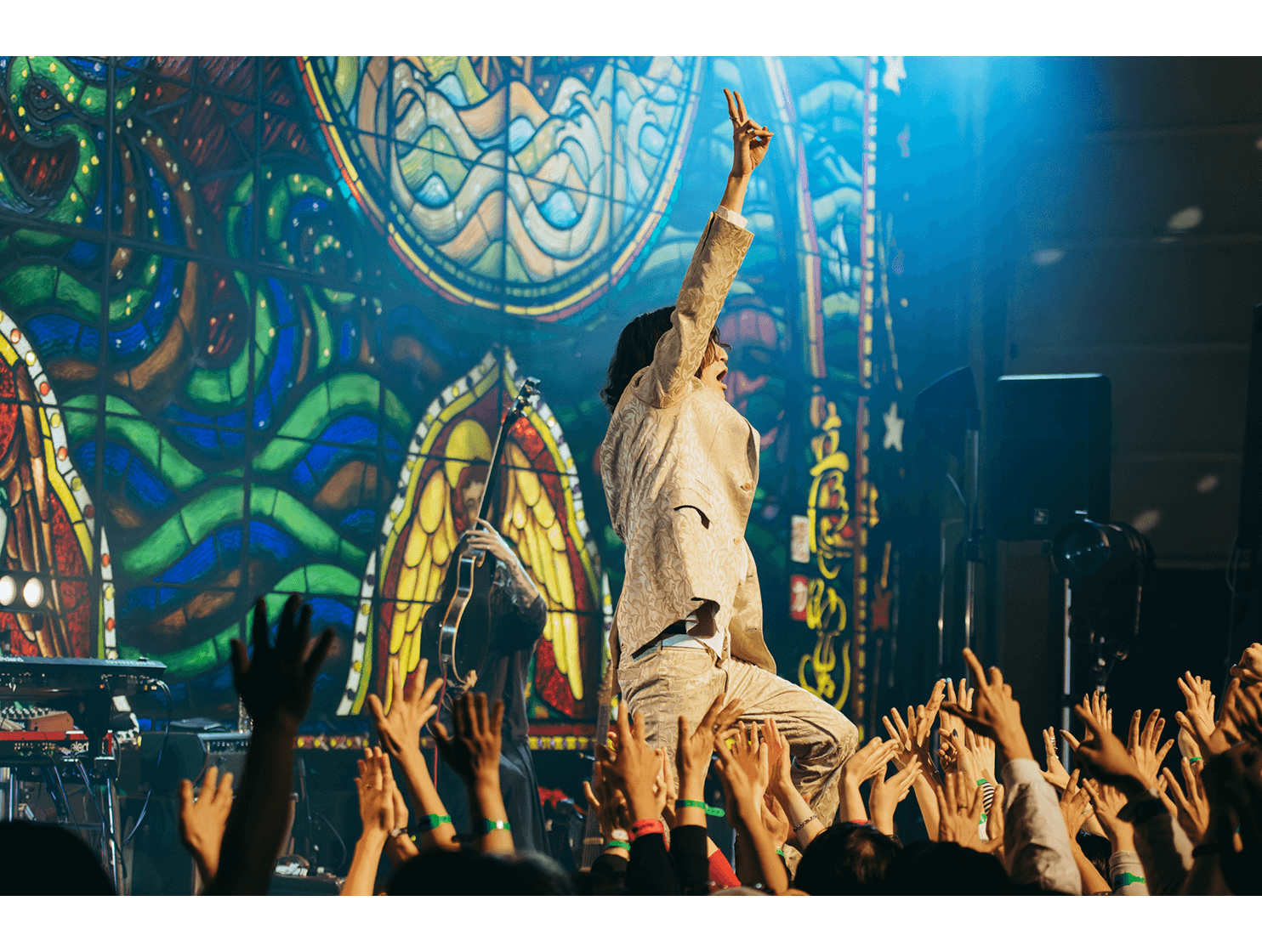

この日の志磨遼平を観た人々は、口々に「神様みたいだ」と言った。彼が率いるバンド、ドレスコーズは〈BIG RIGHT STAGE〉に登場。真っ白なスーツに身を包んで現れた志磨がステージに現れた瞬間、彼の周りだけ別の時空が存在しているかのような非現実的な感覚に襲われた。大熱狂して歓迎する観客に対し、志磨は指先まで神経を通わせるように腕をすっと広げ、ゆっくりと頭を垂れる。その美しい所作に、完全に目を奪われてしまった。“聖者”では、軽快なリズムに乗って志磨が舞い始める。先ほどまでの一糸乱れぬ動きから一転、ステージ上を自在に動き回り、ギラついた目でフロアを見回しながら歌う。壮麗さと荒々しさが違和感なく繋がり、ドレスコーズにしか再現しえない「天国にも地獄にも連れて行かれそうな世界観」をダイレクトに感じられた。

「今日この中に、今のこと、あるいはこの先のこと、心配で恐ろしくてたまらないという人がもしいたら、その人のために歌います」

志磨がそう言ってギターを手にして始まったのは“不良になる”。情緒的な鍵盤が際立つサウンドに、鼻にかかった柔らかいハスキーボイスを響かせ、人々の孤独に温かく寄り添った。さらに、次の“スーパー、スーパーサッド”では、その孤独な人々と一緒に歩き出そうとするような演奏を披露。ハロー、アローン。無理に現状を打破するのではなく、今を受け入れながら歩き出す。そんなドレスコーズの救いの歌が、胸にじんわりと染み渡った。

“愛に気をつけてね”では、〈KBSホール〉のステンドグラスが開帳。中指を立てて「嫌い!嫌い!」と叫ぶ志磨の表情、長身を操って激しく踊る姿は、泥臭くアグレッシヴなロックスター。人々に手を差し伸べる唯一無二の神様だと思った。一方、志磨は自らを「ペテン師」と称することがある。それでもドレスコーズに惹き付けられ、多くの人々が顔を上に向けているこの景色は、紛れもない真実である。この日のステンドグラスの前には、神様のように眩しいけれど、人間の痛みを知る美しきロックンローラーが立っていた。

聴き手とともにある音楽、巡り巡る京都への想い(浪漫革命、八十八ヶ所巡礼)

〈BIG RIGHT STAGE〉に登場したのは「京都を東京に持っていく」という想いを胸に昨年上京した浪漫革命。1曲目は上京して初めてリリースしたEP『溢れ出す』に収録された“聴いて!”を披露。フォーキーなサウンドと、藤澤信次郎(Gt / Vo)の温かみのある歌声が、大きなステージに穏やかな明かりを灯す。藤澤が「行こう京都、ただいま京都!行くぜ!」と叫ぶと、里帰りを表すかのように、京都時代に制作した楽曲“ラブストーリー”が始まった。藤澤が「愛しい人に歌う」という歌詞を「愛しい京都に歌う」にアレンジして歌うと、他の4人のメンバーは満面の笑みに。浪漫革命の故郷愛に溢れたステージの始まりに、フロアも笑顔で溢れていた。続いて“君という天使”では、藤澤、大池奏太(Gt)、後藤潤一(Gt)のギターが絡み合ってフロアを踊らせ、大池がボーカルを務める“シルビー”ではゆったりとした演奏の途中に激しいロックサウンドを織り交ぜ、ハートフルなライブにスパイスを効かせていく。

ライブ終盤に差し掛かったところで、藤澤に「僕らの仲間」と紹介されて出てきたのは、浪漫革命の次に出演するザ・おめでたズ。「365日を勝手に祝うめでたい烏合の衆」と自称するおめでたズの6人とのスペシャルコラボで、“ハイレグBIKINI”を緩やかかつ賑やかに歌い上げた。そして最後には、浪漫革命と観客とで“あんなつぁ”の大合唱。

2023年、真横の〈GREEN SIDE STAGE〉(今年の名称は〈BIG LEFT STAGE〉)で観た浪漫革命は、その場にいる全員で歌って踊る参加型の一体感を生み出していた印象だった。一方、今年の浪漫革命のライブからは、フロアにいる全ての人々を大きな風呂敷でふわりと包み込むような大らかさを感じた。柔らかで情緒に溢れる音楽を大きく広く響かせながら、心はいつも近くにいる。初日の水平線も然りだが、京都で育ったバンドには、人の温もりを辿っていつでも原点に帰って来られる力があるのではないかと感じた。

出番直前のリハーサルから大きな歓声を浴び、大きな期待の中で登場したのは八十八ヶ所巡礼(通称、八八)。『ボロフェスタ』出演を目指す京都の大学生バンドや、今年出演した若手バンドの多くも「八八は観ておきたい」と次々にフロアに集まってきた。

マーガレット廣井(Baと歌と主犯格)の「祭りじゃ!」の叫びとともに1曲目の“沙羅”が始まると、再び大歓声が。Kenzoooooo(Drと極道と含み笑い)の力強いドラミングに乗って、多くの観客が思い切り頭を振り始める。

「『ボロフェスタ2025』にお集まりの皆様、好きなものにどっぷりとハマったことはあるかい?その好きなものを拝みたいと思ったことはあるかい?その好きなものを、生で観たり聴いたりしたいと思ったことはあるかい?その好きなものを観に、ライブハウスまで足を運んだことはあるかい?その好きなものを観に、〈KBSホール〉まで足を運んだことはあるかい?」

廣井がそう何度も問いかける度に、共感の歓声が上がった。中毒性のあるサウンドの中で、Katzuya Shimizu(Gtと参謀と演技指導)がその場でくるくると回転し始め、やがて廣井も一緒になって回る。夕方のホール内は、瞬く間に八八一色。 ギターの鋭い高音が長く鳴り響いて始まった“絶叫NOW!”、サングラスを咥えたShimizuが大暴れの“幽楽町線”と続き、ライブは早くも後半へ。

「『ボロフェスタ』は10年ぶりの出演」とMCをしながら、一升瓶で水分補給をした廣井。彼は、国歌“君が代”の合唱から始まる“日本”の途中で「京都の地を踏みたい」と言い始めた。そしてステージを降り、ホールの出入り口付近から〈BIG RIGHT STAGE〉の上に至るまで、ホール内を広く巡礼。観客に「今何時?今何分?」と時間を確認しながら、廣井はフロアを歩き回れるだけ歩き回ってステージへと戻っていった。KenzooooooとShimizuが降壇して八八のライブはこれで終わりと思いきや、最後に残った廣井がベースを背面弾き。暴れながらも観客とともにある八十八ヶ所巡礼を観た後の人々の表情は、清々しい笑顔だった。

回り続ける、十人十色な音楽の物語(パソコン音楽クラブ、ボギー、乙女絵画)

『ボロフェスタ2025』での新たな試みとして行われたのは、〈KYOTO METRO〉のダンスフロアを2日目の〈KBSホール〉に持ってくる企み『Boro the Party』。フロアの中心にはDJブースが設置され、その周りを360度観客が囲むというレイアウトだ。その出演者に選ばれた1組に、DTMユニット、パソコン音楽クラブがいる。暗転し、暗闇を駆け抜ける地下鉄のような、はたまた真夜中の高速道路のような音が鳴り始めた。そして、小さく跳ねるような電子音とともに“Acid”へ。紫色の照明の中、観客たちは踊り狂う。歓声を上げたり、自らもパフォーマンスをするようにリズムに乗ったり、楽しみ方は三者三様。年齢も立場も関係ない。その場に流れる音を全身で受け止め、思い思いに体を反応させる。クラブという空間が初めてだった筆者は、バンドやシンガーソングライターなどが出演するライブとはまた違う「音楽における本能的自由」が最大限に許された空間に魅了された。ふと目に入った〈BIG LEFT STAGE〉の上では、『ボロフェスタ』主催の飯田仁一郎と土龍が満足げな笑顔で楽しそうに体を揺らしている。プロレスやライブが盛んに行われてきた〈KBSホール〉で、こんなに大きなクラブ空間が出来上がったことは未だかつてあったのだろうか。このような小革命が起こせてしまうのも、『ボロフェスタ』ならではの魅力だろう。

一方再びとなるボギーは、朝の野外ステージ出演からおよそ8時間を経て〈どすこいSTAGE〉に立っていた。集った観客を座らせ、何やら言い聞かせている。

「昨日はクリトリック・リスがOasis歌ったみたいですねえ。じゃあ、ドンルク(“Don’t Look Back in Anger ”)歌いましょ、ドンルク!」

「せーの!」で、例の「And so Sally can wait……」という大合唱が始まるかと思いきや、始まったのは全くリズムの異なる手拍子。

「みんながみんな、Oasis好きだと思うなよ!!」

と叫ぶボギーは、独特なドンルク音頭で再び観客に笑顔を咲かせた。続けて“バカになりましょう”を始めると「バカの人、立ち上がって!」と座らせていた観客を全員立たせて自らもフロアへ。朝のステージから変わらぬエネルギッシュさとユーモアに、ロビーで物販をしていたスタッフや出演バンドも笑いが堪えきれない様子だった。

北海道からやってきた5人組バンド、乙女絵画の佐藤嵩飛(Gt / Syn)は、〈どすこいSTAGE〉一番手のときめきポメラニアンを観てひどく感動したという。〈街の底STAGE〉での自らの出番には、ときポメの2ndシングル“サマープレッシャー”のジャケットがあしらわれたTシャツを着用して登場。普段は遠く離れた場所を拠点に活動する若手バンド同士の繋がりが生まれている様子に胸が躍った。

そんな乙女絵画のライブは、しっとり幻想的な楽曲“誰にもさわれない”から始まった。佐藤のシンセサイザーと佐々木優人(Gt / Vo)の低い歌声が醸し出す夢の中のような雰囲気に一気に飲み込まれた。その空気感から打って変わって、佐藤舜紀のダンサブルなベースラインが印象的な“100”へと続く。ストラトキャスターのアームを多用し独特なニュアンスを出したギターサウンドも味わい深い。

MCで佐々木は、朝に京都御所を散歩したと話した。「僕らは今日札幌から来たんですけど、札幌はもう雪が降ってて。京都はめっちゃ秋で気持ちいいっすね」と嬉しそうに微笑む。

佐々木のアルペジオから入る“断章Ⅰ”からの、ポップな要素を織り込んだメロディにオルタナティヴなリフが絡み付く“永遠の瞳”への流れがとても美しかった。キリリと身が締まるような澄んだ景色の中に舞う雪の情緒を、一足先に京都へ持ってきてくれたような気がした。

音の渦に巻き込む、地下と地上のクライマックス(Nikoん、あらかじめ決められた恋人たちへ)

『ボロフェスタ2025』2日目〈街の底STAGE〉のトリを飾ったのは、ロックバンド、Nikoん。「トップギアでやります」と言い放ち、オオスカ(Gt / Vo)は赤いテレキャスターで轟音を掻き鳴らし始めた。1曲目の“とぅーばっど”でボーカルを務めるのは「ぺやんぐ」ことマナミオーガキ(Ba / Vo)。重低音に負けないどころか食らいついていくような、パワフルなボーカルに圧倒された。フロアは超満員。まるで音楽に取り憑かれたかのように激しく演奏するオオスカの表情を見ていると、観客であるこちらまで気持ちが燃え滾る。初っ端の時点で「これはもはやトップギアを遥かに超え、エンジンがぶっ壊れかけて狂い始めている」と感じてしまうほどの熱狂的な景色。Nikoんというバンドが固定観念に囚われないことを知っているからこそ感じる、これから何が起こるのか分からないスリル。この最強の音楽空間に囲まれて、踊り出さない方が難しかった。

サポートドラマー、東克幸のビートで曲間を繋ぐと、そこへオーガキのベースが重なり、オオスカが「おい京都!」と煽る。こうして地下にこもる熱い温度を保ったまま始まったのは“step by step”。繰り返すベースラインの中毒性、オオスカとオーガキの絶妙な声のハーモニーは、我々観客をさらに音楽の渦へ飲み込んでいく。再びボーカルがオーガキへと戻り、“さまpake”へ。「サンデー癒しの湖に飛び込んでしまえば良いよ サンデー昼下がりくらい甘味を食べてしまえば良いよ」と繰り返す芯のある歌声に、繊細さを孕んだ美しいギターサウンドが並走し始めた。……かと思えば、オオスカの弾く音にどんどん鋭さが増していく。変化に富む演奏に魅了されつつ、音楽の化身のようなNikoんの姿に畏怖の感情さえ湧いてくる。

筆者が初めてNikoんを観たのは、昨年3月の〈東京キネマ俱楽部〉。バンド名の横にオープニングアクトと書いてあったのがいまだに信じられない。勢いではなく「意思」で暴れているような、間違いなく唯一無二のバンドだと衝撃を受けた当時の感覚が、この〈街の底STAGE〉で再び蘇ってきた。予測不能な破天荒さの向こうに、確かなロックの意思が見えた衝撃的なライブだった。

駆け足で地上に上がり〈BIG RIGHT STAGE〉へ向かうと、エレクトロ・ダブバンド、あらかじめ決められた恋人たちへ(通称、あら恋)が、今までに聴いたことがないような独特で幻想的な音楽を奏でていた。1曲目“翌日”の「儀式」や「祈り」に近いような心安らぐ音が、この日のエンドロールのように流れている。続いて、切なくも美しいキーボードの旋律が一節鳴らされると、池永正二(鍵盤ハーモニカ / Track)が「あらかじめ決められた恋人たちです!お願いします!」と一言。すかさずGOTO(Dr)が4カウントを取り、テンポの速いカッティングギターに思わず体が揺れる“Come”が始まった。観客たちは、小気味よく、かつ繊細に紡がれるインストゥルメンタルと溶け合うように踊る。緩やかな鍵盤ハーモニカの音に酔いしれているうちに、再びエレキギターの速弾きに耳を引っ張られ、弾けるドラムロール、そしてまた民族楽器のようなミステリアスさを感じる鍵盤ハーモニカへ……。緩急の激しい展開に振り回される感覚が、逆に心地いい。曲の途中では、今永がマイクに向かって楽器に馴染む声色を吹き込む。ステージ上手には、空中で手を動かすクリテツ。彼が演奏していたのは、バイオリンにも人間の歌声にも似た不思議な音の正体、テルミンという楽器だ。色々な音が重なるたび、少しずつ心と体が軽くなっていく気がした。

アンコールには、“Back”で応えたあら恋。カーテンが開いて、ステンドグラスの彩光が差し込む。すると突如、ボギーが透明傘を持ってくるくると回しながらステージに乱入してきた。池永や藤井友信らメンバーの顔には、嬉しそうな笑顔が浮かぶ。後日Xに投稿されたボギーのポストによると、20数年前に池永が〈難波ベアーズ〉で働いていたころ、ボギーのバンド、ノントロッポのライブに透明傘を持って入ってきて以来、あら恋とボギーが共演する日はどちらかが同様に乱入する暗黙の流れがあるとのこと。思わぬボギーのスリーステージと、あら恋との長年の絆が垣間見えたひとときに、ホール内は温かい空気に包まれた。

観客と一緒に遊ぶことで、音楽で笑顔になれる空間を作った、ときめきポメラニアンやボギー、それぞれの確固たるカリスマ性で、素直な心と孤独を救ったTHE HAMIDA SHE’Sとドレスコーズ、三者三様な音の波でフロアを一つに包み込んだ、浪漫革命やNikoん、あらかじめ決められた恋人たちへ……。さらに、音楽における本能的自由をその場の全員に許した『Boro the Party』の試みも、音楽や人との出会い方に新たな視点をくれた。

初日からここまで過ごしてきて『ボロフェスタ』は、誰のどんな孤独にも開かれたイベントだと常々考える。かつて、京都に出てくると同時にコロナ禍に見舞われ、いつも一人で音楽を聴く大学生だった筆者も『ボロフェスタ』に孤独を解かされた一人である。音楽の中で出演者と一対一になるような感覚に包まれるのもいいし、どさくさに紛れて出演者や他の観客と一緒になって盛り上がる流れに乗っかってもいい。音楽という表現が自由である限り、受け取り方も応え方も自由だ。その大らかさが前面に出たこのイベントだからこそ、孤独の多様な着地点が見つけられるのではないかと思う。

『ボロフェスタ』が教えてくれた、音楽を通した人との繋がりによる愛おしい温もりを胸に、これからも大好きな音楽と生きていきたい。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

2001年梅雨生まれ。音楽の流れる景色を描くようなことばを紡ぎたい。

OTHER POSTS