ボロフェスタ2025 Day1(11/1)– 軌跡と行先を照らす、色とりどりの眼差し

2025年11月1日(土)から3日間にわたり『ボロフェスタ2025』が開催された。今年は、『ナノボロ』で使われていた看板を背景にした野外ステージや、〈KYOTO METRO〉のダンスフロアの雰囲気を〈KBSホール〉に持ってくる新企画『Boro the Party』など、このフェスティバルの可能性を広げる新たな試みも。本稿では、その初日の模様をお伝えする。

「イッツマイロックンロール」変わらぬ温もりを携えてNEW HORIZONへ(水平線)

〈KBSホール〉の端にそびえ立つ巨大ロボ。回転灯でできた目が光り、さらに腹部から放たれた光線が天井のミラーボールに当たったかと思えば、頭のてっぺんからパーティーナビゲーター・MC土龍の登場!銀色に光る全身タイツを身にまとい、毎年のお楽しみとなっているユーモア溢れる演出に会場は笑顔に包まれる。「今年も『ボロフェスタ』が始まります!」と開会を宣言すると、そのまま1組目のアーティストの紹介へ。

「イッツマイパーティー、イッツマイロックンロール!水平線の登場です!」

土龍が店長を務める〈livehouse nano〉では、開催されるイベントを「パーティー」と呼んでおり、イベント名や出演者などが書かれた店外の看板にも「Today’s party!」と書かれている。水平線を結成時から〈livehouse nano〉で見守ってきた土龍が、代表曲“ロールオーヴァー”の歌詞と絡めて彼らを紹介。短く叫んだ言葉の中に、大きな愛を感じた。

その愛に水平線は、京都の街の温かさを詰め込んだ楽曲“トーチソング”で応えた。4人のメンバーは、互いに笑顔を見せ合いながら演奏する。田嶋太一(Gt / Vo)が前方に出てフロアを見回しながらギターを弾くと「待ってたよ!」と言わんばかりの大歓声が上がった。

昨年まで地下の〈街の底STAGE〉に出演していた水平線が今年立っているのは、彼らが憧れるくるりもかつて登場した大舞台〈BIG RIGHT STAGE〉(昨年までの名称は〈ORANGE SIDE STAGE〉)。ステージが大きくなっても、メンバーの朗らかで人情味溢れる雰囲気は全く変わらず。印象深かったのは、テレビ東京ドラマ25『晩酌の流儀4 〜夏編〜』の主題歌となった“たまらないね!”に入ろうとするところで、安東瑞登(Gt / Vo)が「手拍子をお願いします!この調子で、最後まで一緒に演奏しましょう!よろしく!」と呼びかけていたこと。〈KBSホール〉の壮大な景色の中にも安心感を覚えるこの一言で、まばらだった手拍子の波がフロア全体に広がっていった。水平線は、この大勢の観客とともにこの〈BIG RIGHT STAGE〉に立っている。そう言えるほどの一体感を生み出していた。

サングラスをかけてミステリアスな雰囲気を出しながら陽気なリズムを刻む川島無限(Dr)、独特な緩い動きで手拍子を煽ったかと思えば、穏やかな表情でダンサブルな低音を鳴らし始める水野龍之介(Ba)。このリズム隊2人につられて、気づけば筆者も思うがままに踊ってしまっていた。ステージや会場が大きくなって、少しフロアとの距離が離れても関係ない。水平線はいつまでも「一緒に音楽をやろう」と笑いかける存在であり続けてくれるはずだと思った。

「ここまで来られたからには、次はこのステージのトリを任されるようなスケールのデカいバンドになって、またここに帰ってきたい」

次なる目標を田嶋が宣言し、最後の曲“ロールオーヴァー”へ。熱のこもったギターの音、田嶋の伸びやかな歌声、「レッツゴーロックンロール」「イッツマイロックンロール」の歌詞でフロアから一斉に上がる拳。全員で旅に出る、それが水平線のロックンロールだ。

『ナノボロ』から繋がるバトンと、多彩なスタイルで走るランナーたち(ゴリラ祭ーズ、降之鳥、Homecomings)

正面玄関を出て左手には、受付、屋台、ドリンクコーナーが並んでいる。その間のスペースには、8月末に行われたサーキットイベント『ナノボロ』で〈livehouse nano〉の外に掲示されていた大きな手作りの看板が設置されていた。そこには出演者たちのメッセージが残された寄せ書きボードが飾られている。『ナノボロ』の出演者や観客が繋いできたバトンを受け取り、今年の『ボロフェスタ』も開催されているのだ。

その看板の前に設営された小さなステージに登場したのは、ゴリラ祭ーズの3人。ベース、ドラムのいないアコースティックセットで演奏を始めると、瞬く間に人が集まってきた。外は青空が見えて過ごしやすい秋の空気。1曲目の“チェンジ”から、古賀礼人(Gt / Vo)の低音ボーカルが心地良く響き渡る。“寝ても覚めても”では、平野駿の控えめだが渋くジャジーなトランペットと、船越悠生の優しい鍵盤ハーモニカが昼下がりの時間をさらに和やかにしてくれた。

そんなゴリラ祭ーズは、なんと2ステージに出演。野外でのライブを終えて約1時間後には地下の〈街の底STAGE〉にも今度はベースとドラムを入れた5人編成で登場。外での演奏とはまた違い、表現の幅が広がったからこその緩急を効かせた演奏を見せてくれた。“めくるめく師走”、“言わなきゃよかった”で穏やかさと華やかさを持ち合わせた楽曲が続いたかと思えば、3曲目の“そうはいっても”でその雰囲気が一変。疾走感のあるドラムと並走するように、平野の高速吹きリコーダーが目と耳を惹きつけてくる。

屋外では、空の晴れ間に気付かせてくれるような明るく爽やかな演奏。屋内の〈街の底STAGE〉では、様々な顔を見せてくれる優しく愉快なロック。柔軟で多彩な表現力で魅せた、ゴリラ祭ーズの鮮やかな二面性だった。

降之鳥は、情熱とエネルギーが炸裂するような昨年の雰囲気(2024年のレポートを参照)とは打って変わって、空白の美を操るような情緒的な演奏を披露。“夢の中”では、センターに河野圭吾(Vo)を挟んでステージの上手下手に立つ竹内陸渡(Gt)と岡田慶之(Gt)が互いに目を合わせ、息の合った繊細な演奏を繰り広げた。続いて河野は、“僕らは涙を流して”の間奏でこう話し始めた。

「この一年で本当に、色々なくなったんですよ。でも今日こうして、ここに立ててすごく光栄に思います」

この河野の言葉から思い浮かぶのはやはり、2024年12月に閉店した京都のライブハウス〈GROWLY〉の存在だろう。バンドとしての故郷ともいえる場所から飛び立った降之鳥は、この一年で何を考え、どのように進んできたのか。それが、この日のライブに滲んでいたと思う。

山根慶祐(Dr)が鳴らす、脈打つ鼓動のようなリズムから“幸福のすべて”へ。スローテンポで余韻を残しながら丁寧に鳴らされる楽器の音一つ一つが、河野と一緒に歌っているようだった。また、新曲“怪物”では、太い声で歌う河野の爛々とした目に、ただならぬ迫力を感じた。間を巧みに使った展開豊かな演奏が、さらに河野の歌を引き立たせていた印象だ。大切な場所を失った空白を抱いて生き抜いてきた1年間を、焦らず丁寧に進んできた降之鳥だからこそ広げられた表現の幅を感じる。

そして最後は、この日のちょうど1年前に“幸福のすべて”とともにリリースされた“11月 / November”。Joe Kimura(Ba)の歪んだ低音は、ライブでこの曲が始まる合図だ。河野がメンバーを一人一人紹介し「この5人で降之鳥。そういう曲」と言うと、イントロのボリュームが一段階上がる。さらに彼が「色々なくなりました。でも返ってくるものもあるんだよ。みんな前向いていきましょう。前向きましょう。大丈夫」と続けると、少しずつ助走のスピードを上げるようなドラムからの、追い風を連れてくるような岡田の鋭いギターが鳴り響き、強かな降之鳥らしい演奏が繰り広げられた。

畳野彩加(Gt / Vo)の透き通った歌声が、〈KBSホール〉に真っ直ぐ響き渡る。〈BIG RIGHT STAGE〉から鳴らされるHomecomingsの音が、その場の空気を洗うように駆け抜けていく。“euphoria”から“luminous”へと続く冒頭から、ホール全体が薄明るい夢のベールに包まれたような心地よさで穏やかな気分に。大きくて派手な山場があるわけではない。ただ途切れることのない優しいサウンドと、そこへ降って溶け込んでいく畳野の歌声に、胸がいっぱいになるのだ。

3曲目の“every breath”が終わると、福富優樹(Gt)が「2年ぶりに『ボロフェスタ』に帰ってこられて、とても光栄に思います!」と改めて挨拶。2013年に初めて『ボロフェスタ』の舞台に立った思い出を振り返ったのち「自分たちだけでイベントができるようになった今も、やっぱりこの『ボロフェスタ』でライブができて、皆さんに観に来てもらえるというのは、昔からずっと変わらず嬉しいです」と柔らかい笑顔を見せた。今回は今年12月の卒業を発表している福田穂那美(Ba / Cho)にとってラストの『ボロフェスタ』出演ということもあってか、メンバーの視線も観客の視線もどこか名残惜しそう。演奏中には、福富が反対側に立つ福田のところまで行って声掛けをする場面もあり、フロアも含めたホール全体から温かい雰囲気が感じられた。

2013年の初出演以来、『ボロフェスタ』とともに歩んできたHomecomings。メンバー卒業という節目にも、温かな場所が変わらず用意されている。その穏やかで優しい時間が、これまで重ねてきたHomecomingsの歴史と静かに響き合っていた。

終わりなき階段を駆け上がる。目指すは、ステンドグラスのその先(コロブチカ、家主)

昨年に引き続き〈街の底STAGE〉に登場したコロブチカ。1曲目に持ってきたのは“ユーズド・ユース”。力のこもった眼差しで歌うきたはらけいご(Gt / Vo)の姿や、厚みのあるバンドサウンドから平田歩(Ba)とマキノ(Dr)の音だけになる静と動のメリハリの良さに、昨年の彼らとは違う自信と貫禄を感じた。次の“ボーイフッド”が始まった時点でフロアは溢れかけており、なんと入場規制寸前。フロアは後方まで拳が上がって、たくさんの笑顔に溢れている。コロブチカは、出演者かつスタッフとしてイベントを作って盛り上げるホストバンド。平田は警備、きたはらはスタッフへのまかない担当として働きながらの出演だ。

“アイデア”では、きたはらが悔しさとやるせなさがこもった歌詞を歌いながら自身の頭をくしゃくしゃとしてテレキャスターのボディを叩き、地団駄のようにエフェクターを踏む迫力に思わず目が離せなくなった。上手くいかない日々や情けなさを抱えつつ、それでも「今ここで鳴らす音」に誠実であろうとする、彼らの信念が見えたような瞬間だった。

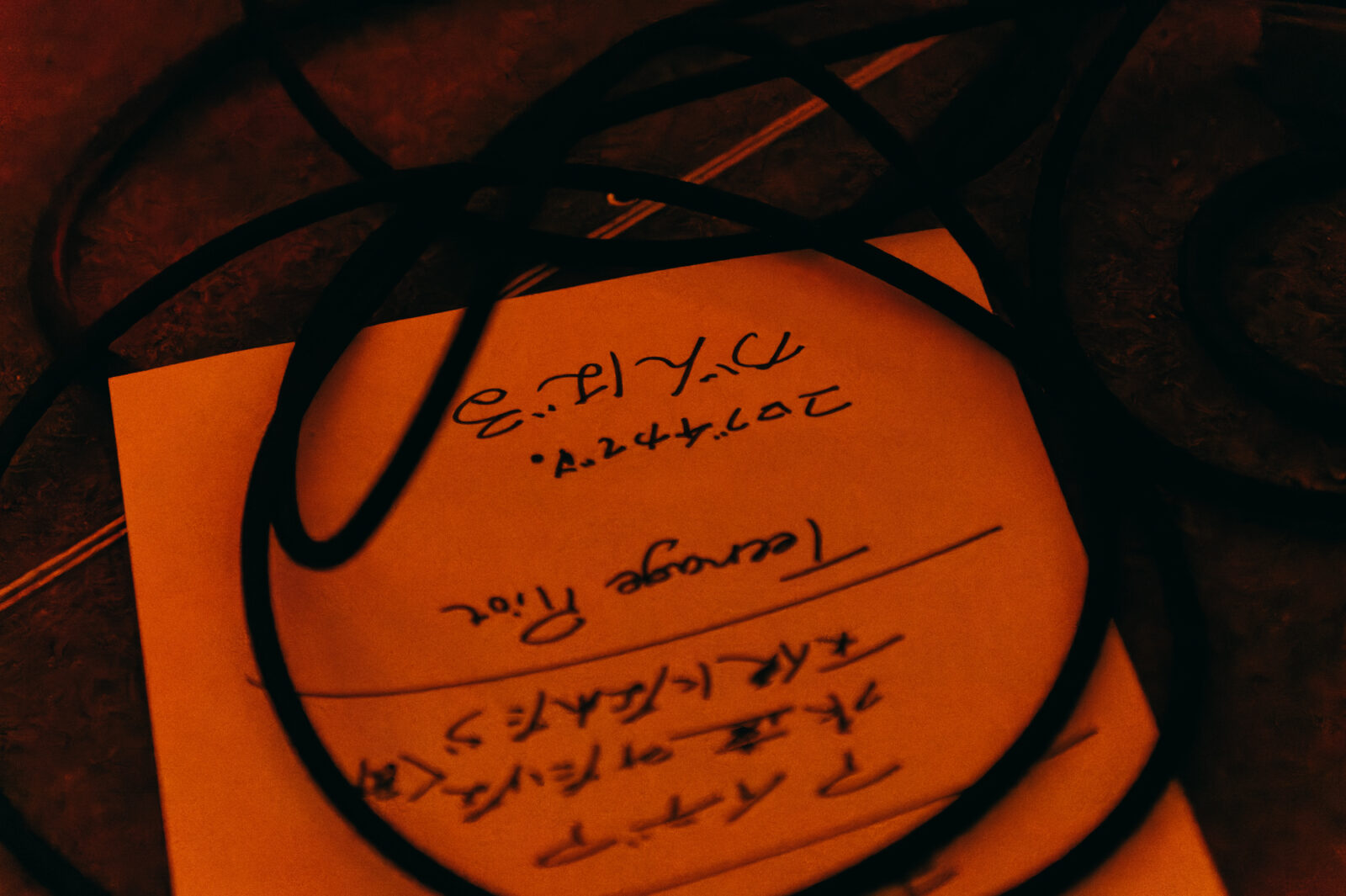

最後に披露した“Teenage Riot”では、間奏中にきたはらがこう叫んだ。

「目標ができました!コロブチカで上のステージに上がってライブをする。で、ステンドグラスを開けてやる!そのあとには、また〈街の底STAGE〉に戻ってライブをしてやる!」

関西の若手ミュージシャンの多くが憧れる目標だ。しかしコロブチカは、ステンドグラスをゴールとせず、その後にまた「街の底」へ戻ってくるという。他に流されず、自分たちだからこそ進める道を切り開く。そんな姿勢で進んできたコロブチカらしい宣言に、また背中を押してもらったような気がした。

〈BIG RIGHT STAGE〉へ戻ると、先ほどライブを終えたばかりのコロブチカ平田と、翌日に出番を控えたTHE HAMIDA SHE’Sの壮樹(Dr)の姿が。今回初めて家主のライブを観るとのことで、2人とも輝くような笑顔でリハーサルを見つめていた。

アーティスト写真とともに「家主」と映し出されるスクリーンの紹介映像の直後、しばらく沈黙。そして、田中ヤコブ(Gt / Vo)が一言。

「……俺たちが滑ったみたいになってますけど……」

田中悠平(Ba / Vo)、谷江俊岳(Gt / Vo)が口々に「滑っちゃいないよ」「そんなことないけどねえ」とフォローを入れ、独特のシュールな雰囲気で家主のステージが幕を開けた。

悠平がボーカルを務める“オープンカー”では、谷江がギターを剣道の「面」のように振り回し、初っ端からアクロバティックなパフォーマンスを披露。“陽気者”では、岡本成央(Dr)のパワフルなドラムとヤコブの圧巻のギターパフォーマンスに、会場のボルテージはMAXに。続く“庭と雨”は、谷江の歌うダンスナンバー。音源とはまた異なるロックサウンドで、観客を激しく踊らせた。“マイグランド”の終盤には、ヤコブがアウトロのギターサウンドを引っ張ってなかなか終わらず、そんな彼を見て岡本成央(Dr)が愉快そうな笑顔を見せる場面も。“家主のテーマ”では「忘れられたハーモニー一緒に歌えるかい?」という歌詞を合図に、「早く見つけて」という箇所を観客も大熱唱。さらに、最後の曲“NFP”では、家主への愛を爆発させるような大合唱が自然に起き、フロア全体が笑顔に包まれた。

家主の歌詞は、上手くいかない日々のことが多く含まれる。それを4人が、がむしゃらだが誠実で完成度の高い演奏に乗せて届けると、観客が「そうだよなー!」「同じだよ!」と共感し合うように歓声や合唱で応える。筆者の目の前で両腕を振り上げて高揚していた2人のバンドであるコロブチカやTHE HAMIDA SHE’Sも、いつかこんな風に大きなステージで、たくさんの観客と一緒に彼らの「らしさ」を体現する日が来るかもしれない。『ボロフェスタ』の〈BIG RIGHT STAGE〉には、その場に立つことやステンドグラスを開けることの他にも、たくさんの希望が詰まっていると感じた。

眩い彩光に照らされて。未来へ手渡されていく美しい一夜(ROTH BART BARON)

この日のトリは、ROTH BART BARON。1曲目の“Goodnight”が始まると、いきなり後ろのカーテンがゆっくりと開いていき、ステンドグラスの美しい光がROTH BART BARONの背中を照らす。三船雅也(Gt / Vo)がフロアに向かって両腕を上げると、観客も歓声を上げて応えた。“みず / うみ”では、一打一打の粒が立ったドラムの音が耳に響いてくる。丁寧で緻密な演奏が、ステンドグラスの彩光と混ざり合って〈KBSホール〉を幻想的な雰囲気で満たしていく。「これからも『ボロフェスタ』が続いていくように」との三船の言葉とともに始まったのは“極彩”。MCで「この景色(ステンドグラスが開いたステージ)で歌うのが夢だったんだ」と幸せそうに笑っていた三船の歌う「君の物語を絶やすな」という歌詞が、強く優しく胸に響いてくる。ROTH BART BARONが届けるその言葉や音楽は、いつか同じ景色を実現させたいと願う後進にも向けられているように感じられた。

アンコールで披露したのは“鳳と凰”。三船は、ギターを持ってステージからフロアへ降りてきた。観客を輪にして座らせ、フロア中央にマイクを立て「こうやって歌うんです」とメロディを一節口ずさむ。その後について観客も大合唱する。大抵『ボロフェスタ』でステンドグラスが開いている時間は、最も盛り上がる華やかな楽曲がステージ上で披露されて、観客が暗がりの中で大盛り上がりしている景色が定番だ。しかしこの日のこの時間は違った。フロアが明るくなると同時に、ステンドグラスの光が少し淡くなった。そして観客が普段は滅多に座らないホールの床に直接腰を降ろし、演者である三船を囲む温かい空間が出来上がった。その場の音や光を人生のどの瞬間よりも丁寧に受け取っているような、不思議な感覚。終盤、観客に背を向けてステンドグラスに向かって歌う三船の姿は、一枚の名画のように眩く脳裏に焼き付いた。

『ボロフェスタ2025』の初日は、出演者それぞれの進む道が垣間見えた一日だったと思う。〈街の底STAGE〉では、コロブチカが自分たちらしい未来への目標を真っ直ぐに掲げ、降之鳥は過去を大切に抱えながら前を向いて進みつづける姿を見せてくれた。地下からから憧れの大きなステージに辿り着いた水平線は、京都の温度そのままに音と笑顔を届けてくれた。そして最後には、ROTH BART BARONがステンドグラスの前で確かな背中を見せた。かつては観客としてフロアにいて、やがて〈街の底STAGE〉から始まり、そして〈BIG RIGHT STAGE〉へ。さらに、その先のステンドグラスを夢見る。そんな道のりが、この日の音に滲んでいた。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

2001年梅雨生まれ。音楽の流れる景色を描くようなことばを紡ぎたい。

OTHER POSTS