必ずしも正解は必要ではない。『楽観のテクニック』で気づく「自分なりの問い」とは?

「常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことをいう」とは理論物理学者アインシュタインの言葉だ。そのようにして大人になった私たちには、価値観を捉え直すことは難しい。それまで培ってきたものが違うと指摘されても、受け入れることが容易ではないからだ。でも、それでは固定観念で凝り固まったままだ。本当にそれでいいのだろうか?「新しい視点でものごとを見る」ことができるようになったら、どれだけ生活が豊かになるのだろうか。

そんな折に自分の中にはなかった「問い」にいくつか出会う機会があった。きっかけを与えてくれたのは、現在〈BnA Alter Museum〉内の階段型ギャラリーSCGで開催中の特別企画展『楽観のテクニック』である。

本展示のコンセプトは「如何にして未来を肯定し、楽観して生きていけるか」。このテーマで作品を展示する平山昌尚、やんツー、澤田華、木村翔馬、ペフら5組のアーティストの作品を通じて「自分の問い」として”楽観”という言葉を再解釈してみてほしい。さて、この展示に訪れたあなたは、どんな問いを見つけるだろうか。

答えはなくていい。みんなそれぞれに正解がある

私がこの展示に訪れる前は、アートの楽しみ方には正解があるはずだ、とその答え探しに躍起になっていた。しかし、『楽観のテクニック』がその凝り固まった考えを優しく解きほぐしてくれたと、感じている。作者の意図はもちろん作品にあるが、アートの見方や考え方に“正解”はなく多様であることを身を以て感じたのだ。そんな「答えはなくていい」ということを、ペフと澤田華の作品を見て気付くことができた。

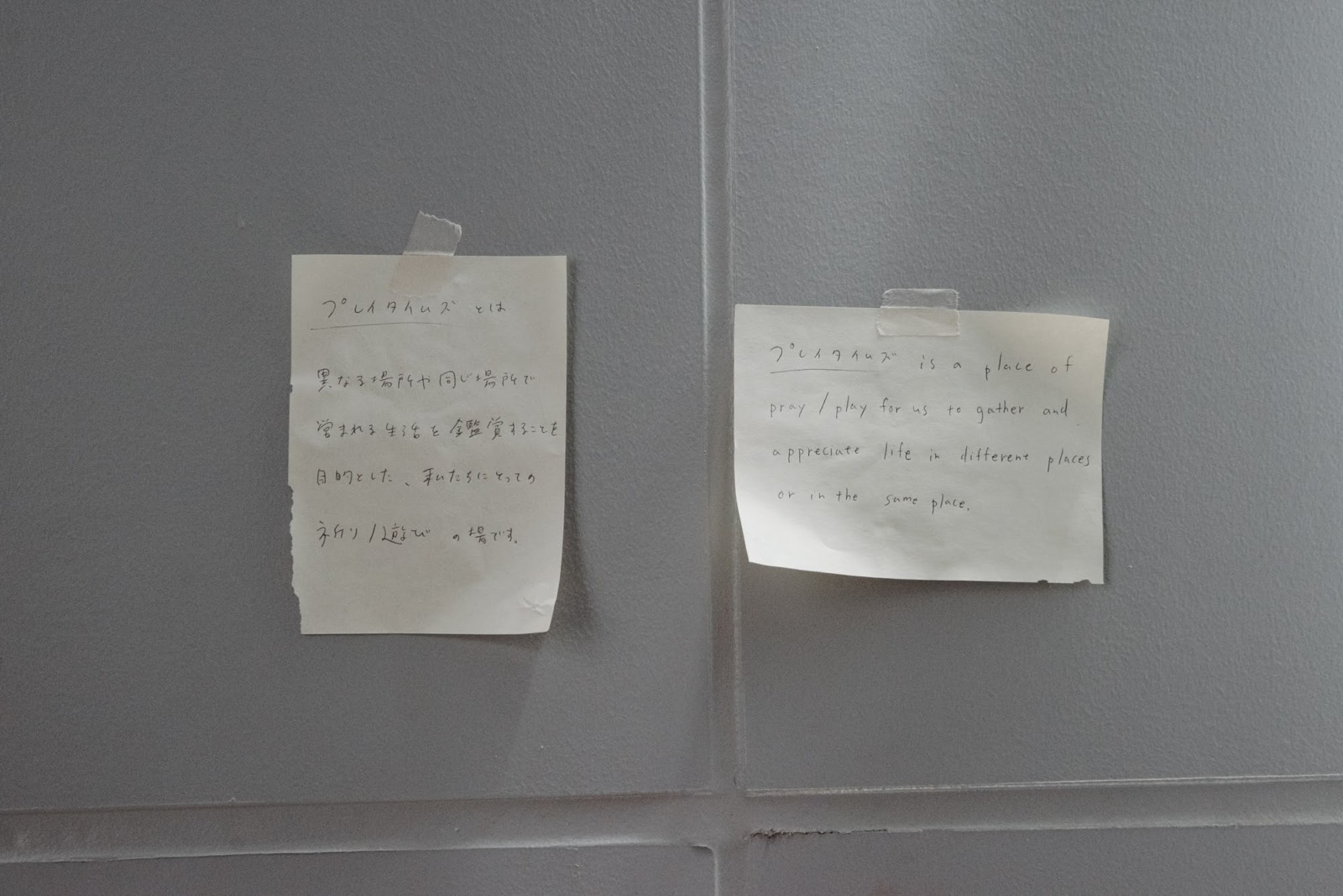

大阪を拠点に、デザイナーやディレクターなどが所属するクリエティブ集団、ペフの作品『プレイタイムズ』では、アーティストではない彼らだからこその視点で「誰にでもできるアート」をテーマにした作品を展示している。この作品はGoogleハングアウトのテレビ電話を活用し、私にもアート作品を作れる可能性があることを示唆している。「自分の日常がアートと等しいと言っても良いのではないか」と語るペフの言葉は、誰も気に留めないと思っていた自分の小さなこだわりや趣味を「それいいね」と肯定してくれるようだ。

一方、澤田華は、写真、映像、立体、インターネットなど様々なメディアを用いながら、写真固有の特性に基づいた作品制作を行うアーティスト。展示作品『ジェスチャーオブラリー』は、古い印刷物の中に見つけた、写真の中に写り込んでいる何かわからない物体について、様々な角度から考察していく。今回は男性の横に写り込んだ謎の黒い模様を、様々な可能性から紐解いていく。鑑賞者は写真に映り込む「その黒いものが何なのか」という問いを出発点に考え出したはずが、答えと問いをループするうちに「この黒い模様はなぜ写り込んでいるのか」や「何を見せられているのか」と問題そのものを疑うようになり、そもそも見るという行為の前提を考えはじめたりする。思考プロセスを提示する作品は、鑑賞者の気付きの数だけ問いがあることを感じさせてくれた。

自分の中に正解があるとは限らない

周りの空気を無意識に読み、その場での正解を探してしまう自分のクセに気付くことができた。円滑なコミュニケーションを進めるための正解が、その場限りでは有効な場面もあるが、それが本当に正しいアクションなのかが疑わしくなってくる。正解なんてものはどこにもない。自分で考えたことや意見に正しいも間違いもないと背中を押してもらえた気がした。「もっと自由でいいじゃないか」という心の拠り所になるような”楽観”のムードがこの2作品から溢れていた。

固定観念を壊してものを見てみる

「固定観念を壊してものを見てみる」ということを平山昌尚、木村翔馬、やんツーの作品を見て感じた。

平山は東京を拠点に活動し、ジョークやシニカルな表現を交えながら、何気ない日常に光を当てた作品を多く手掛けている。そんな彼が今回の展示で制作したのは、会場内のガラスや非常階段にスプレーで描いた線と、二階ラウンジの壁面に描かれた巨大な果物の絵だ。「この作品は何秒かかったかな」とは、制作を終えて彼が言ったことだ。平山は、作品の制作にかかった時間や、どんな風に身体を使って描いたかを見てほしいと語る。丁寧に時間をかけて作り込まれた写実的なものこそ優れた作品だという固定観念を覆された瞬間だ。早く描けるほどいい、か。その観点でこの作品を鑑賞していると「なんでそんなに肩肘張って、思い込んじゃってるの?」とニヤリと笑われているような気がしてならなかった。

1996年生まれの自身をデジタル・ネイティブ世代と位置づける木村翔馬は、VRや3DCGといったデジタル技術を巧みに扱い、3D空間で絵画を表現してみせる。彼の作品は、そもそも絵画は平面に描かれるものだという、私たちが伝統的な絵画に抱く価値観を揺るがし、新しい絵画の可能性を示している。本展示では、キャンバスとデジタルモニター、空中に見立てた窓ガラスさえ同じ次元のキャンバスのように扱われ、絵画とドローイングが施されている。モニター内の映像の鉄球はまるで本来の重さや硬さを感じさせないように描かれていて、物理的な制限を無視し、作者自身がこうあってほしいと思うままに表現がされている。ここで気付く”楽観”とは、絵画は空中や水中に描けないという固定観念を疑ってみることで見つけられる、自由な選択肢なのかもしれない。

デジタル制御したドローイングマシンなど、ロボット技術を用いた作品を扱い、人間の動きを真似するロボットから、人間とは何かを捉え直す作品を手掛ける現代美術作家でメディアアーティストのやんツー。展示スペースの上から下まで警戒色で描かれたスプレーの線が目を引く彼の作品からは、攻撃的な空気を感じた。”楽観”という言葉を、加速主義という切り口で見つめることで「未来を楽観していていいのか」と警鐘を鳴らしているのだ。

加速主義とは、AIやロボット技術をはじめとしたテクノロジーを介して資本主義とそのシステムを加速させることで、資本主義そのものを乗り越えることができるという主義主張だ。現行の資本主義とテクノロジーをそのまま推し進めるという意味でこの思想をやんツーはある種楽観的な考え方であると指摘している。

……と、加速主義を知らなかった私はこの言葉について調べたのだが、展示を見終わっても問いが何だったのかを探すことまでが、この作品の一つのセットになっているのかとふと思った。本展示のコンセプトは「如何にして未来を肯定し、楽観して生きていけるか」だが、展示のコンセプトすら捉え直して、皮肉のようなメッセージを提示し、鑑賞者に一緒に考えることを訴えているのだろう。

あなたなりの問いを見つけよう

作品を辿り、最上階に行き着くとオーディオガイドにはエンディングテーマが用意されて、思考でパンクしかけた脳を癒してくれる。10階分の作品と対峙した頭を休まる粋な計らいだ。吹き抜ける風を感じながら、展示をゆったりと反芻できる贅沢な6分25秒。河原町通りを眼下に広がる京都の街並みを眺めながら、その時間を過ごすことをおすすめしたい。

粋な計らいと言えば、この展示のチケット制度はとても粋である。鑑賞したチケットを手渡しで譲渡し、無期限で10人まで無料で招待できるのだ。偶発的で予測のできない出会いを生み出す仕掛けも、売り上げ度外視の楽観的思想からきているのだと思う。どれくらいの人が譲渡チケットで来場するのか、個人的には密かに楽しみにしている。

それぞれのアーティストの作品を通じて私が見つけた気付きは、これまで無意識にその場の答えを探していたことで、自分の選択肢や可能性を狭めていたことだ。答えがないからこそ面白いと気付けたし、自分なりの問いは、これからの人生において物事を考えるときの拠り所になるはずだ。ぜひこれを読んだあなたも実際に会場で、そんなことを感じてもらえたら嬉しいと思う。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

離れてわかる地元のありがたみを感じる道産子です。移動が好きで、わりとどこでも生きていけます。踊るのが好き。KPOPはARMYでN市民でEXO-Lす。

OTHER POSTS