小倉陽子が見たボロフェスタ2019 1日目

ボロフェスタの会場となるKBSホールには、観客が自由に行き来できるステージが4つある。まず、エントランスを入ってすぐのロビーには土俵を模した「どすこいSTAGE」、階段を降りた地下に出現するのは「街の底STAGE」。そしてホール内には2つの大きなステージが据えられている。ホール内のステージはそれぞれ、2016年には「1st」「2nd」、2017年には「マンモス」「プテラノドン」と、そして2018年には「キング」「クイーン」と名付けられていた。今年はというと「夕焼け」と「麒麟」だ。この名前を目にした時は、何を意味するのか分からなかった。しかし、今年のオープニングソングとして流された内田裕也feat.指原莉乃 “シェキナベイベー”を耳にした瞬間「そうか、昨年、今年に相次いでこの世を去った、内田裕也と樹木希林の二人へのオマージュだったんだ!」と気づかされた。

唯一無二ともいえる夫婦の形を貫いた彼らの名前がついたステージ。私は樹木希林への弔辞で長女の内田也哉子が“樹木希林が娘に送った言葉”として述べたこんなフレーズを思い出していた。

「おごらず、人と比べず、面白がって平気に生きればいい」

ボロフェスタに脈々と受け継がれている“Do It Yourself”の精神は、多様性や自分らしさの象徴ともいえる夫婦の名をオマージュしたステージにも現れているのだ。

どこのどんなフェスにも似ていないボロフェスタが受容する、個としてのアーティストたち。そして、それを楽しみにくる観客たち。今年も、メジャーやインディーズ、ジャンルや活動拠点などの垣根を飛び越えたアーティスト達が、3日間ステージに立った。1日目は自分たちの面白いことを自分たちの面白いと思うやり方で突き詰め、その活動スタイルやキャリアに限らずどこかフレッシュな印象のあるインディーミュージシャンを中心にレポートしたい。

観客の期待を味方につけたグルーヴ the engy

さてこの日、トップバッターとして麒麟STAGEに上がったのは、10月30日にメジャーデビューを控えた、京都のバンドthe engy。渋さと甘さが共存する山路洸至(Vo / Gt)の歌声と、エレクトリックでありながら魂を感じるサウンド。音源からはシティポップらしいスタイリッシュな佇まいを想像してしまうが、エネルギーに満ちた演奏と歌唱に引き込まれていくライブだ。「力を貸して下さい」なんて謙虚な山路のMCもあったが、観客はすでに彼らからライブを楽しむ力を受け取っていて、銘々のハンズアップで応戦していた。彼らの新境地への意気込みと、ボロフェスタ3日間のトップバッターという2つの始まりが重なり、the engyのステージングをますますエモーショナルにしていた。観客も、彼らのこれからに対する期待が高まり、同時にボロフェスタを堪能するぞという気持ちも高まっていく。

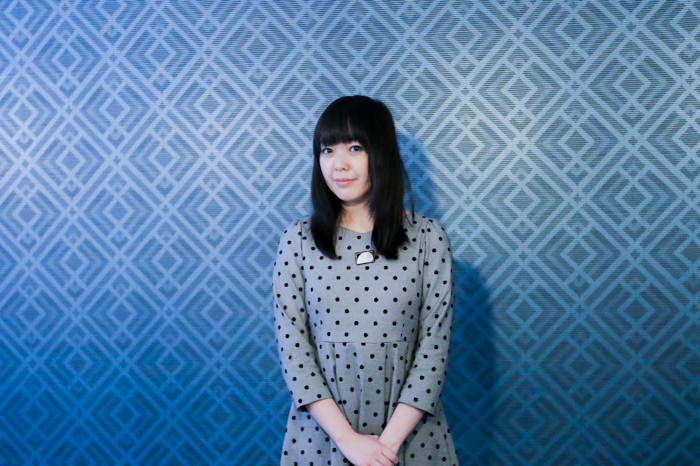

少女と大人の境界線上 さとうもか

The engyのステージに後ろ髪を引かれながらどすこいSTAGEに移動すると、岡山在住のさとうもかが弾き語りで登場。アコースティックギターを奏でながら“Loop”、“Lukewarm”と彼女の代表曲が続く。音源で聴くドリーミーな電子音との融合とは印象を変え、ギターの強いストロークがグルーヴを生み出す。そこに乗る甘やかでありながら意志の強い歌声に、思わず息を呑んで聴き入ってしまう。歌詞は恋愛を多く題材にしているが、彼女の歌に流れている時間感覚は少女の時間から抜け出そうとするも、大人になりきれない自分をそのまま受け止め、揺れ動く“今”を切り取っているようだ。 最後に楽器をギターから電子ピアノに替え「自分のことは自分さえ永遠に分からないという歌です」と“old young”を歌う。彼女の中でぐるぐると巡る答えのない疑問が、豊かなジャズサウンドとキュートで茶目っ気たっぷりの歌声で、明るくポップに昇華される。人はなんやかんやと悩んだり笑ったりしながら前進していく、と言ってくれているような彼女の姿勢に、私は音楽家としての気品と女の子としての愛しさを感じてならないのだ。

Photo:岡安いつ美

ポストパンク、ガレージロックの香気を現代に放つ No Buses

Arctic Monkeys(アークティックモンキーズ)の曲名から名付けられたというバンドNo Busesを一目観たい、聴きたいと、街の底STAGEのフロアは開演前から熱気でいっぱいになっていた。一曲目の“Sleepswimming”から畳み掛けるドラムと、気持ち良いギターフレーズが並走する。ベースとギターのユニゾンや絡み合う2本のギターリフは、UKインディーロックの香りをそのままギュッと詰め込んでここで開いたような懐かしさと同時に、新鮮さが弾け飛ぶ。10月も終わりだというのに、真夏のように熱気を増すフロア。それは、終始クールな立ち振る舞いだった彼らも思わず「暑い……」と何度も呟やいてしまうほどで、途中、タートルネックのニットを着ていた後藤晋也(Gt)を近藤大彗(Vo / Gt)が「信じられない……」と一瞥するチャーミングな一面も。

現在大学生だという彼らが、Arctic Monkeysなどのポストパンク、ガレージロックをリバイバルした音楽に純粋に心動かされ敬意を持って、オリジナル曲に昇華していく。誰にとっての古い・新しいということではなく彼ら自身で掴みとった音楽の面白さへと、突き進んでいるのだ。こういう若い世代のギターロックがあちこちで絶えないことにこそ、過去に意味を見いだせるのではだろうか。

Photo:Sho Takamoto

自分にフィットするやり方で踊れ! 踊る!ディスコ室町

続いて街の底STAGEに現れたのは、フロア下手にホーン隊、上手にパーカッションを従え、メンバー6人にサポートを加えたスペシャルな10名編成の踊る!ディスコ室町。にわかに信じがたかったが、この京都を誇るファンクチーム、7年の活動で初のボロフェスタ出演だそう。

“NEW CLASSIC DANCE NUMBER”から幕を開けたステージは、メンバーが築き上げてきたタイトなファンクビートに、朗らかなホーンの響きと、コンガを始めとしたパーカッションの張りのあるリズムが加わり、観客もあらかじめ自分の踊り方を知っていたかのように、自然と体が動いていた。“僕らは今夜も騒々しい”では、ぐっとテンポを緩め、下へ横へと重心を落とし、揺らし、彼らの持つグルーヴの豊かさに酔いしれる。弾むパーカッションに、粘るトランペットに、煽るカッティングギターのワウに転がされる。 ミキクワカド(Vo)の「生き辛いですよね、楽しい方がいいですよね!」という煽りにフロアが沸き立つと、“自分とぴったりはまりそうかだけが Oh yeah 大事だろうよ”と歌う、“楽しいのがいい”を披露。ラテンのリズムに乗りながらも、どこか切ない爽やかさの中で生き辛さを自分の価値判断で乗り切っていく、心強いナンバーだ。

“踊る!”ディスコ室町という、呪いのように踊ることと向き合わざるを得ないバンド名が、答えのない“踊る”ことへの自由な解釈を生み、誰かを踊らせる楽曲ではなく観客それぞれが踊れる音楽を彼らに突き詰めさせてきたのだろう。 自らも京都で『どDEEP部』というイベントを企てるなど、ボロフェスタと並走しながらじっくり活動してきた彼らの7年。ここまで自分たちを信じて決断してきた彼らが奏でる、踊れる音楽への誇りがずっしり詰まった、熱量の高いライブだった。

Photo:Sho Takamoto

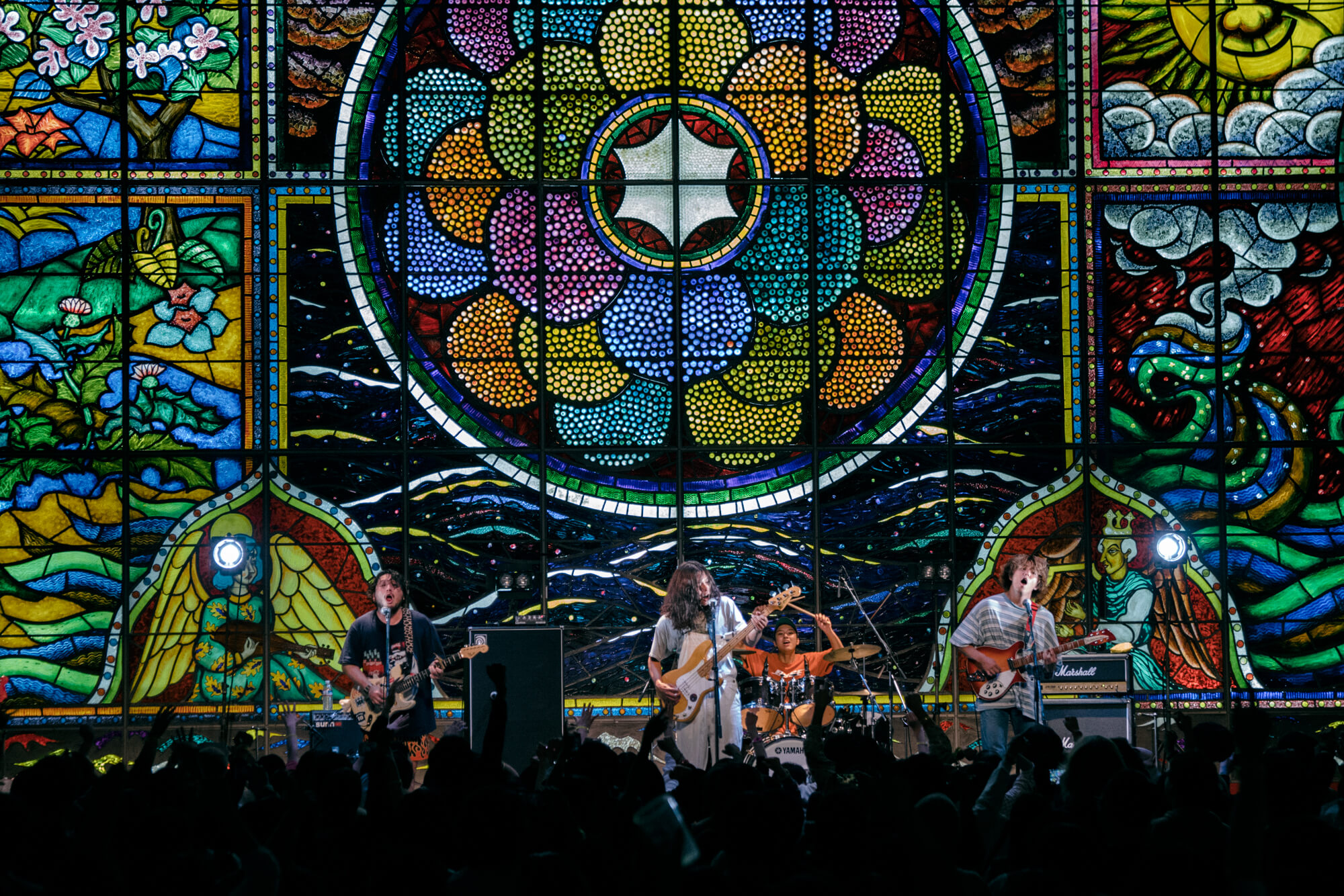

純粋なバンドサウンド愛で駆け上がる TENDOUJI

この日の最後を締めくくるべく向かったのは夕焼けSTAGE。トリを飾るのは、昨年土曜日の街の底STAGEに出演していたTENDOUJIだ。アサノケンジ(Vo / Gt)の「去年はメトロ(土曜日夜の部)にも遊びに行って、気が付いたら鴨川でお酒を飲んでいました!」というMCからも感じる、どこに行っても彼らのホームと言ったような人懐っこさが、彼らと音楽との距離を縮めてきたのだろう。キラーチューンとなった“Killing Heads”から続け様に繰り出される“Kids in the dark”。彼らの音を全身で楽しむ観客でフロアがキラキラしている。新曲“COCO”では、自分で決めて自分の思う道を行けという厳しくも温かいメッセージに心が熱くなる。そして初めて作曲したという“peace bomb”を、大好きなボロフェスタの大きな夕焼けSTAGEで披露できた喜びを目いっぱい表現していた。 ラストの“GROUPEEEE”でボロフェスタ恒例、ステージ背面の幕が開き、圧巻のステンドグラスお目見えする。アンコールで再びステージに登場した際に、客席に記念撮影を促す屈託のなさが、彼らがずっと活動してきたライブハウスの距離感であり、彼らの愛される所以なのだ。 TENDOUJIが28歳で初心者からバンドを始めたことは、世間と比べれば遅すぎるチャレンジかもしれない。それでも自分たちの衝動を面白がって一歩を踏み出し、そんな彼らが憧れていたボロフェスタのステージに立てることを「当たり前じゃない」と謙虚に捉えている。自分たちの向かうべき音楽やミュージシャンそしてイベントに対しての憧れの気持ちとリスペクトを失うことなく突き進む力が、彼らをここまで連れてきたのだろう。

Photo:ヤマモトタイスケ

自分たちで自分たちの面白さを掴みとったバンドたちの競演は、「何歳までに」「どこで」「どのように」広く知られ認められるかなんて簡単に飛び越えて、ここでそれぞれのD.I.Yを謙虚に、だけど自信たっぷりに見せつけていた。

「おごらず、人と比べず、面白がって平気に生きればいい」

それはまた、私たち観客もそれを感じて面白がれる余地を、ボロフェスタがあちこちに作ってくれているということなのだ。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

滋賀生まれ。西日本と韓国のインディーズ音楽を好んで追う。文章を書くことは世界をよく知り深く愛するための営みです。夏はジンジャーエール、冬はマサラチャイを嗜む下戸。セカンド俗名は“家ガール“。

OTHER POSTS