峯大貴が見たボロフェスタ2019 1日目

序文

令和元年10月25日(金)から27日(日)、今年も3日間に渡って京都KBSホールで行われたボロフェスタ2019(夜の部の会場はCLUB METRO)。2002年の初回から通算18回目の開催となる。

ボロフェスタでは毎年全体を通したテーマを掲げる。例えば昨年2018年は「音楽を止めるな!」。映画『カメラを止めるな!』からの直接的なオマージュでバカバカしさがある一方で、音楽フェスとしての意地も見せつけられるようで勇ましかった。今年のテーマは「SNSには気をつけよう」のようだ。様々な意見に翻弄されがちなSNS世界で、同調圧力、短絡的に吹き上がる批判・炎上、揺らぐ表現の自由……。伝えるメッセージとして間違っていない。でもすぐには腑に落ちなかった。年1回のお祭りであるボロフェスタにはSNSじゃ到底伝わらない、熱量の吹き溜まりのような過剰な光景に毎年溢れているじゃないか。なんでそんな交通安全週間の標語のようなテーマを掲げないといけないんだ!音楽フェスですらただ楽しむだけじゃ終われなくなってしまった社会への憤りと、課題の多さを憂いていた。

今年のレポートを書くにあたって、まず3日間をボロフェスタで過ごして感じたことを記しておくことから始めようと思う。昨年はMOROHA、岡崎体育、BiSHという各日のトリに向けて、ボロフェスタと演者の物語を一筋浮かび上がらせるような構成だった。対して今年は主催やスタッフ、演者、そして観客一人一人の、考えやイデオロギーが混沌としたまま共存し、時にはぶつかり合うような場面が多く見られた。なぜ自分は今ボロフェスタにいるのか、それぞれに真実と立場がある。その感情渦巻く空気こそがSNSなんかには表れない、現場の醍醐味なんだと言わんばかりだ。個人的には2011年の当時京都の大学生だった頃から通うボロフェスタに、今年青春の終わりを告げられたような気がした。ボロフェスタも成長し、変わっていくと同時に、自分も変わってしまっていることに気付いてしまった。そんな想いの坩堝となる場所、ボロフェスタ2019を読み解いていこう。

1日目:今までとは違った京都の音楽風景が拡がっている

本稿ではまず初日に見たステージの模様をお送りする。開演に先立って主催メンバー / パーティーオーガナイザーのMC土龍が筋肉スーツを来て登場。すると会場から映画『天気の子』の主題歌RADWIMPS “愛にできることはまだあるかい” が流れ、会場後方から巨大な貝がロープを伝う。ホール内に設営された「夕焼け」「麒麟」二つのステージの間に設置された櫓まで運ばれた。これは “まだある「貝」” とのダジャレか……。中からラグビーボールが飛び出してMC土龍にパスされると、受け取った土龍は気合の雄叫びを上げて9枚の瓦を頭突きで割り、オープニングムービーが始まった。合わせて流れ出したのは、先日亡くなった内田裕也の “シェケナベイベー” (内田裕也 feat. 指原莉乃 名義)。各要素にまるで脈略の無い今年のトピックに対するオマージュの詰め合わせ。例年以上に身体を張る土龍も含めて「どういうお笑い??(like千鳥ノブ)」と言いたくなるような、しこたまにバカバカしいオープニングに、変わらぬ精神を感じながらボロフェスタ2019は幕を開けた。

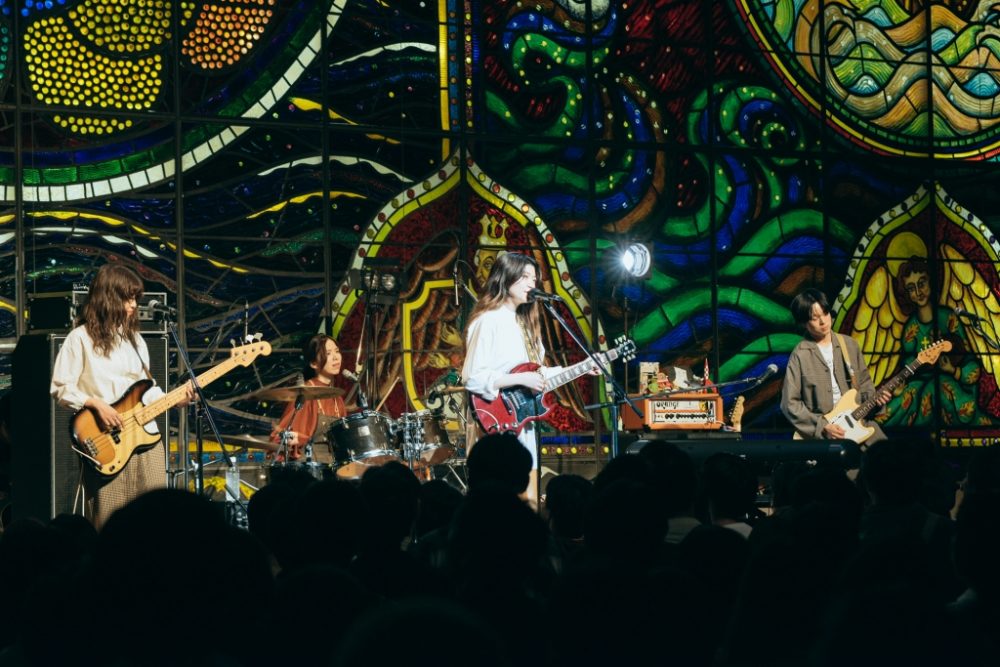

the engy

この日のボロフェスタに感じたのはもはや音楽において京都というローカルはない、ということだ。連綿と続くルーツに根差した、いわゆる京都の音楽の系譜。そしてこれまでのボロフェスタらしさを体現するようなオルタナティブな精神をもったロック・サウンドの系譜。それらとは異なる文脈から台頭した演者が1日目のステージを彩っていたことが印象的であった。

まず最初の演者として京都発の4人組the engyを麒麟STAGEに据えたことが、その象徴だろう。昨年も1日目の街の底STAGEに立っており、山路洸至(Vo)は「来年は上で!」と言っていた記憶がある。1年経ったこのタイミングでメジャーデビューも果たし、有言実行のホール出演だ。冒頭の “Under the water” からとまくし立てていく英詞のラップ。サンプラーによって同期され、幾何学的に整理されてはいるものの、メンバー全員汗したたりながら放つ肉体的なビート。シティポップやおしゃれという形容は空虚に聞こえる、彼らなりのミクスチャーロックだ。でも彼らにとっては場所やジャンルにカテゴライズされることには嫌悪すらあるだろう。ただ地元京都のフェスのトップバッターという役割に関しては、ラストは “She makes me wonder” ~ “Headphones” と活動初期から演奏し続けている楽曲で締めたことには、否が応でも思い入れが滲み出てしまうようなエモーションが感じられた。

Daijiro Nakagawa(from JYOCHO)

ロビーには今年も、土俵を模したどすこいSTAGEが設置。京都発のプログレッシブ・ポップバンドJYOCHOのメインコンボーザーDaijiro Nakagawa(以下だいじろー)は初出演。かつてはthe engyの境井祐人(Dr)と宇宙コンビニとして活動を共にしており、異なる音楽活動で地元京都のフェスにラインナップされていることも感慨深い。

この日のだいじろーはアコースティックギター1本による演奏で、今年リリースされたソロギター・アルバム『in my opinion』からの曲を中心に披露していく。プログレやマス・ロックのプロダクションに感情の機微を捉えるようなメロディを乗せてるJYOCHOに対して、訥々とメロディとギターの鳴りで魅せていくこのステージは、だいじろーの最もピュアな姿だ。会場入り口からホールステージとの導線に位置するため、隣からGhost like girlfriendのステージが始まった音が漏れ聴こえてくる。しかしかき消されるでも、BGMになるでもない、まるで彼の部屋にいるかのようなリラックスした空気が漂う。今日が始まって間もない時間にも関わらず、三角座りで顔を伏せながらうとうとする観客もちらほら見られた癒しの時間。かと思えばラストに「ゆっくり聴いていただいたんで、最後はアコギと戦って帰ろうと思います」と言って未発表曲 “earth color” を披露。この日まだ発揮されていなかった目が覚めるようなタッピングの応酬に、思わずのけ反る。最後にJYOCHOのメンバーとしての一面も垣間見えた、だいじろーは間違いなく京都発のギターヒーローなのだ。

Photo:ヤマモトタイスケ

夜の本気ダンス

一方で全国的な人気を誇りながら、現在も京都在住で活動を続ける夜の本気ダンス。彼らもいわゆる京都のライブハウスシーンというよりは、関西全域で2010年代前半から席巻した四つ打ちのダンスロックブームから登場した印象がある。しかしそんなトレンドには常に「fuckin’ so tired」と吐き捨て、危惧と逃走のファンクを鳴らしながら、音楽シーンをサーフライドしてきたと言えるだろう。ボロフェスタには2015年の初出演時からホールのステージを張り、地元のバンドのフックアップというより大看板としての存在感を残してきた。今年は3回目の出演となるが鈴鹿秋斗(Dr)が「ボロフェスタは野外のでっかいフェスと文化祭のちょうど真ん中!!」と叫ぶ。京都以外の地域や海外から来た人もいるだろうと、どこから来たかお客さんに聞いたシーンでは、まさかの「イスラエル」との回答に鈴鹿は戸惑いながら「ライブにしに行きます!ここにいるみんなと!」と答えてマイケル(Ba)に突っ込まれる。その後に米田貴紀(Vo / Gt)が「まだまだ踊りたいですか?」と“WHERE?”(=どこまでいくの?)につなげる奇しくもきれいな流れで、最後まで観客を煽り続けた。マイケルは今年ボロフェスタにもフード出店している□□□ん家(ダレカンチ)にも普段スタッフとして関わっていることもあり一層この場所とは縁が深く、自分たちは京都のバンドだという自覚と意地を感じさせるステージであった。

Photo:岡安いつ美

リクオ

そしてこの日のどすこいSTAGEの最後を飾ったのは京都在住の大ベテラン、リクオ。以前アンテナでのインタビューでも「色んな人の生き血を吸って、面白いと思える環境の中に身を置くことが自分にとって大切」と話していた。この日も出番直前まで他の人のステージを見て回り、筆者とも出会い頭に「若い人ばっかりやね。こんな場所に京都のミュージシャンとして呼ばれるのは嬉しい」と興奮気味に話してくれた。環境や観客の顔ぶれは普段と変われども、そしてホールではTENDOUJIが華々しくトリを務めているその裏でも、一年中全国各地をライブして周るローリングピアノマンのパフォーマンスは百戦錬磨だ。RCサクセション版の “イマジン” やソウル・フラワー・ユニオンの “満月の夕” とカバーも交えながら、この場所で伝えるべきメッセージを的確に選んでいく熟達したエネルギーに唸らされる。そして満を持して披露したのが、先輩や周りからの影響を惜しげもなく歌い込んでいった “オマージュ―ブルーハーツが聴こえる” 。ボロフェスタチーム内でも話題となり満場一致で彼に出てもらいたいという流れになったという、いわば出演のきっかけとなった楽曲だ。そして「Clap Your Hands!」と煽りながら代表曲 “アイノウタ” になだれ込み大合唱が起こる。リクオはキーボードから立ち上がって一体感を促す。幸せを噛みしめるかのように「やったー!音楽最高―!」と叫んでステージを終えた。「やりきることが俺のバトン」と歌うリクオを通じて、ボロフェスタに来た次の世代に音楽のバトンが渡る。その瞬間を目の当たりにした。

Photo:Yohei Yamamoto

いずれも京都を拠点としていながらも、異なる縁や立場でボロフェスタと繋がり、この場所に集まった演者たち。単にライブハウスシーンのお祭りではなく同心円状に拡がっていく京都音楽の輪が、今年のボロフェスタをより重層的なものにしていた。

You May Also Like

WRITER

- 副編集長

-

1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。

OTHER POSTS

ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。

過去執筆履歴はnoteにまとめております。

min.kochi@gmail.com