確かさの揺らぐ現代における、孤独と共存の媒介者-烏丸ストロークロック『まほろばの景2020』インタビュー

烏丸ストロークロックは1999年、劇作・演出の柳沼昭徳を中心に、近畿大学文芸学部芸術学科演劇・芸能専攻に在籍中のメンバーで設立された劇団だ。旗揚げから20年、京都市を拠点に活動を行ってきた彼らは、近年東日本大震災の被災地を始め、作品の起点となる地でのフィールドワーク(取材や体験)を元に創作を行っている。また京都のみならず広島・三重など地方都市でのワークショップにて地域住民と劇団を立ち上げ、地域に根付いた活動を継続している。

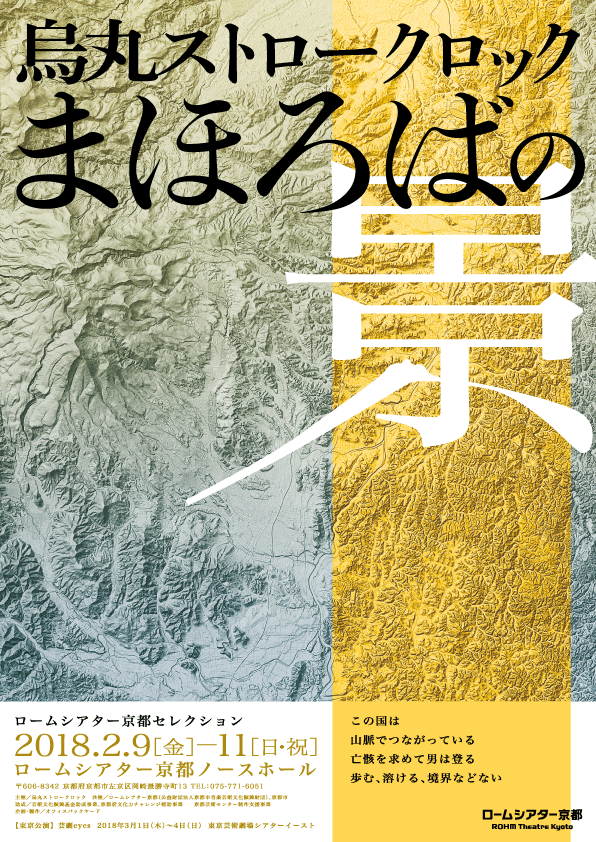

烏丸ストロークロックの創作の特徴として、時間にして30分ほどの短編小作品の上演を重ねながら、やがて長編作品へと強度を高め仕上げていく、中長期的な作品への取り組みが挙げられる。2020年1月に伊丹AI・HALLから上演される『まほろばの景2020』もまた、2017年に仙台市で創作した『短編:まほろばの景』をクリエイションの起点に、2018年冬には『まほろばの景』として京都・東京で本公演を行い、そこからさらに2年の歳月を経て再創作される。

様々なものごとが効率化目掛けて進化し、消費を促される現代に、彼らはなぜ完成品を目指すのではなく、何度も基礎を編み直すような地道な生産を続けるのか。柳沼昭徳に劇団20年の創作の歩みから、現代における演劇の役割まで話を聞いた。

烏丸ストロークロック

1999〜2000年代前半

初期の作品では、バブル崩壊後の社会で、まどろみながら虚無的に生きる若者たちを登場人物に、現代口語演劇に影響を受けた会話劇を主とする。また一方では、台詞とストーリーに依らない実験的作品を発表するなど、表現の模索を続ける。

2000年代後半

一つのモチーフから短編をシリーズとして連作し、やがて長編作品に集成させる創作形態を取り始める。

2005年

『漂泊の家(メモ)』(大阪・IMPホール / 大阪ショートプレイフェスティバル2005参加)

『漂泊の家(メモ2)』(京都・アトリエ劇研 / C.T.T.上演会)

2007年

『漂泊の家~白波荘をめぐる半年~』(京都・アトリエ劇研 / アトリエ劇研提携公演)

『漂泊の家(メモ3)』(大阪・ウイングフィールド / C.T.T.上演会参加)

2008年

『漂泊の家(メモ4)』(京都・アトリエ劇研 / C.T.T.上演会参加)

『漂泊の家~六川の兄妹~』(京都・アトリエ劇研 / アトリエ劇研提携公演)

『漂泊の家(メモ5)』(京都・アトリエ劇研 / C.T.T.上演会参加)

2009年

『漂泊の家(メモ3)』(愛知・七ツ寺共同スタジオ / C.T.T.セレクション参加)

『漂泊の家(メモ6)』(京都・アトリエ劇研 / C.T.T.上演会参加)

2010年

3月 漂泊の家シリーズ総集編 『八月、鳩は還るか』(京都・アトリエ劇研)

7月『短編集:仇野の露』(京都・アトリエ劇研 / 第7回アトリエ劇研演劇祭)

2010年代

2010年からは「業火」シリーズ、多地域での活動を活発化させ、三重、岡山、広島、愛知、東京などで上演を行い、地域の垣根を越えた活動にも積極的に取り組む。

中でも三重県では2011年の民間劇場の「津あけぼの座スクエア」(現・四天王寺スクエア)におけるこけら落とし公演を元に交流を盛んにし、2013年「国道、業火、背高泡立草」では現地スタッフと協働して滞在制作を行い、ツアー公演を敢行するなど、地域間交流においてこれまでにない試みを行う。

2017年

7月『短編:まほろばの景』(宮城・せんだい演劇工房10-BOX box-1)

9月 音楽と物語『まほろばの景』(東京・アーツ千代田3331)

10月 音楽と物語『まほろばの景』(京都・ロームシアター京都)

『短編:まほろばの密』(広島・広島市東区民文化センター)

2018年

2月『まほろばの景』(京都・ロームシアター京都 ノースホール / ロームシアター京都セレクション)

3月『まほろばの景(東京・東京芸術劇場 シアターイースト / 芸劇eyes)

11月 烏丸ストロークロックと祭『祝・祝日』(宮城・せんだい演劇工房10-BOX box-1)

2019年

1月 烏丸ストロークロックと祭『祝・祝日』(広島・広島市東区民文化センター ホール)

その他の活動は烏丸ストロークロック公式Webにて

柳沼昭徳(やぎぬまあきのり)プロフィール

劇作家・演出家

1976年京都市生まれ。近畿大学在学中の1999年に「烏丸ストロークロック」を旗揚げ、京都を拠点に国内各地で演劇活動を行う。作品のモチーフとなる地域での取材やフィールドワークを元に短編作品を重ね、数年かけて長編作品へと昇華させていく創作スタイルが評価されている。近年は各地で演劇ワークショップや市民参加型の創作も多く手がけている。第60回岸田國士戯曲賞ノミネート、平成28年度京都市芸術新人賞受賞。

消費される娯楽ではなく、コミュニティとしての現代演劇

あらためて、演劇作品の消費に疑問を持ったきっかけから教えてもらえますか。

僕たちは、1999年に現代口語演劇と言われるような日常会話を用いた演劇を始めるんですけど、当時周りは年に2回とかのペースで新作を量産していくようなエンターテイメントを掲げる演劇が多かったんです。果たして自分たちの演劇はアートなのかエンターテインメントなのか、それは二元論では言い切れないんですけど、観客に一緒に考えてもらうような作品を作っていく中で、周りの演劇と同じペースで新作を量産していくっていうことに疑問を感じました。

それで、自ずと一つの作品に何度も向き合う作品づくりにはなっていたんですけど、2005年ぐらいから、現在行っている短編作品の上演を重ねてやがて長編に修正していくやり方が徐々に確立されていったんです。

試演の短編作品は、いずれ長編に作り替える前提なんですか?

現実的に良い作品を作ろうと思った時、舞台美術も照明も簡素で僕と俳優だけで上演出来る30分の作品なら、生活とバランスを取りながらじっくり作れると思ったんです。そういう作品でトライアル公演をやって、ウケたら続けようというつもりでした。主にアトリエ劇研のC.T.T.という試演プログラムの仕組みを利用して、『漂泊の家』っていう同じタイトルのシリーズを5年続けましたね。

試演を重ねてみて発見はありましたか?

C.T.T.は短編を3団体合同で上演する対バン形式だったので、他の劇団の作品や、新しいお客さんの反応も知ることができて、自分たちの作品を相対的に評価しながら改良を重ねていくことができました。結果、2010年に上演した長編作品『八月、鳩は還るか』は『漂泊の家』シリーズが結実して、上演時間3時間の大作になりました。前半はこれまでの総集編、後半は新作という構成です。当時、京都の小劇場ではそんな長編を上演する団体も多くなかったので、時間をかけてこういう作品を作れたことは大きな成果だったと思います。

当時多くの劇団が新作を量産していたのは、自分たちの観客を育て増やす目的もあったと思うんですけど、自分たちの活動をより多くの観客に届けることについてはどのように考えていましたか?

一つ目に、僕たちのお芝居って不特定多数の人が喜んで受け入れてくれるものでもないと思っているので、マスを対象にすることは難しいと思っています。大きなホールを借りてキャパシティを増やすという文化も必要だけど、お互いに顔が見えて、「あなたのことを知っています」という小さなコミュニティも必要だと思って。要するに居場所ですね、自分がそこにアクセスしているという。

観客も関係者であり、所属しているというか。

観られる人・観る人という役割の違いこそあれど、そういう強いつながりを持つことが大事なんじゃないかって。試演を重ねてお客さんも一度以上は観てくれているから、作品の思考部分を知って、より本編についての理解も深まりますよね。C.T.T.には他の団体も出ているので、いろんな人に知ってもらうこと自体がプロモーションにもなりましたし。そうやって少数の人たちの心をしっかり掴んでいくという方向にスイッチしていきました。

流通しない演劇が、地方で生き残る道

そのコミュニティに参加できる人、したい人を見つけ出すとか適切に届ける行為って難しいんじゃないかって、私たちのメディアもローカルでカルチャーを届けることをしているから感じるんですけど、どのようにアプローチされていますか?

昔、取材を受けたときに「僕たちは東京には行かないって」豪語していたこともあるんですけど、ここ数年では東京にも行っていて。それはやっぱり東京にも少数派の人達が確実にいて、そういう人を探しにいって味方を作りにいくことはできるのかなと、最近は思ってます。人口が多いからその数も京都よりはるかに多いし、SNS をやっている人の数も圧倒的に多いから発信力もありますよね。

あと、東京でも観られるものを京都からわざわざ持っていっても意味はないわけで。「地方でも、こんなもの作れるよ!」っていうところを見せたいんだと思う。東京でも演劇にどっぷり身を投じてやっていくのは楽ではないと思いますが、地方では演劇の現場自体の数が圧倒的に少ないし規模も小さいから、経済的にはさらに厳しいですよね。絶対にそこは仕事と家庭と演劇で時間配分を迫られる。そうやって比べると演劇にかけられる時間は地方の方が圧倒的に少ない場合が多いんだけど、演劇以外の生活が占めるウェイトが大きいからこそ、いろんなものを消費せずに一つの地続きの時間の中で演劇活動をして対等に張り合える質の演劇を作っていますって、提示しに行けると思ってます。

消費的ではないコンテンツって、情報が溢れる現代でどういうタイミングで辿り着けるのか、演劇だけでなく多くの表現者がその答えを探しているんじゃないかなって思うんですけど。

例えば音楽はやっぱり、流通が多い分聴こうって思ったらすぐ聴けるじゃないですか。消費されるスピードはどうしても上がっちゃう。演劇は「今観たい」と思っても公演は一年後ということもざらですし、そういう流通しないコンテンツっていうのが、我々の場合は合っていたんでしょうね、作るスピードも観るスピードも。

演劇っていろんなジャンルとその中にはいろんな美意識があると思うんですけど、 舞台上に人がいる、その確かさっていうのが小劇場の大きな価値だとして、インターネットやSNSが発達して簡単に人と繋がることができるけど、目の前に人がいること、人を感じることが魅力化されないと小劇場の演劇は生き残っていけない、観る理由がなくなってしまいますよね。VRやARなどテクノロジーはどんどん現実に近づいてきていて、それに追いつかれた時に演劇なんて途端に魅力のないものになっちゃうんじゃないでしょうか。 だけど、こんなこと言うと引かれるんですけど、演劇の空間には霊性を感じるって言うか。それだけはしばらくの間テクノロジーで生み出すことは難しいと思うんです。

霊性……その場に行かないと起こらない感情とかってことですか?

それもそうだし、舞台を観てお客さんが一斉に何かを想像する、この時間が霊的だと思うんです。それぞれがイメージしていることは、おそらくその場にはない自分自身の経験から出てくるものだから、それぞれに違うものなんですけど、それがひとつの舞台を前に、俳優の一挙手一投足に喚起されて湧き上がっている。 それが、演劇にしかできない事のひとつだと思っています。

観客は何かを与えられるのではなく、観客の中で何かが起こっている、それも含めて演劇だと。

2010年に僕たちの転機となった『八月、鳩は還るか』以降は、物語や自分たちのメッセージを伝えるための舞台ではなくて、いかにお客さんの想像や感覚を舞台が刺激していくのかという作品づくりになっていると思います。それは何か現象を見に行くという感覚にしていきたいんですよね。

お芝居って行為じゃないといけないと思っていて。誰かの言葉を借りて喋るって、言ってしまえば嘘をついているという状態なんだけれども。俳優が今ここにいて、何か行為に専念している、っていう状態を作りたい。でも、そうやって舞台に立つには絶対に技が必要で、今は俳優がその技を身につけようとしている最中ですね。

境界について考えた先の、混ぜること

その技はどうやって身につけようとしているんですか?

2018年から各地で上演している『祝・祝日』は神楽だけを見せる作品になっていて、これをベースに現代演劇と「混ぜる」ということを試みています。やっぱり1000年近く続いてるような神楽を「ちょっと面白いんでやってみます」では済まないですね。やればやるほど奥が深いということも分かってきますし。

神楽に出会ったのは被災地への取材中とのことですが、どういうところに自分たちの取り組んでいる現代演劇との繋がりを感じたんでしょうか。

何より人々の営みと一緒に芸能があるという状態にあらためて感銘を受けたんです。つまり集落があって、お祭りには神楽が欠かせなくて、地元の人達が踊って、観るのも地元の人達。もちろん、チケット代はいらない。僕が初めて出会った東北の神楽は子供神楽なんですけど、子供たちは塾もあるし他に娯楽は何でもあるのに、3,4ヶ月もの間週一で神楽の稽古をやるんですよね。彼らが高校生ぐらいになると今度は教える立場になって、さらに年齢を重ねていくと神楽を取り仕切る立場になる。だからそこで生きていく以上、自分の意志さえあれば一生神楽と付き合っていける。震災で中断していた場所もありましたけど、復興を望む声は内外でも多くあったそうです。反して、僕たちのやっている演劇は「辞めます」って言えばいつでも辞められるってことが急に心もとなく感じたんですよね。

作品の題材として、神楽を扱おうと思ったわけではないんですね。

神楽について言語化するのは本当に苦労しますね。僕も、今でもどう扱っていいか分からないところがあるから、神楽的な何かを舞台上でやってみたり。それで済むとは思っていませんでしたけど、下手に扱うと新感覚古典芸能みたいになっちゃっいますよね(笑)。今もそこは苦戦中なんですけど、これをいかに現代の感覚や体に混ぜていくのかっていうのが差し当たっての課題なんです。

それは神楽と現代演劇を混ぜるということですか?

そう。例えば京都の町は混ざっているでしょう?50m歩いて現代建築が続いたかと思えば、その中に戦後に建てられた建物があって、すぐ隣に数百年前みたいな建物が現れる。その感覚って京都を歩いているとしょっちゅう出くわすじゃないですか。今思っているのは、混ざるってこの感覚ですね。

『まほろばの景』は境界をテーマにしていて、作品制作にあたって東日本大震災の被災地である仙台市に行かれていますよね。

僕が現地で取材したかったのは、そこに住んでいる人たちの感覚を知りたかったんです。どこに住んでいて、どのくらいの被害だったら個人にどう影響を及ぼしているのか、僕はその境目を探りに行きました。でも当たり前なんですけど、それは距離や被害の大きさが問題なんじゃなくてどう感じているかはバラバラなんですよ。一人一人に境界が引かれている。

2018年の『まほろばの景』アフタートークでは「グラデーションなんだ」って言ってましたね。

起こっていることが一つなだけで、あれは個人的な体験だったんですよね。「大変だったね」って、ある程度のところでは共感しあえるけど、突き詰めていくと誰にもその苦しさは共有できない。それが顕著に出ていたのは、「あの人に比べたら私は被災したうちに入りませんよ」っていう人たちがいっぱいいて、被災者ヅラしちゃいけない、自分は被災者じゃないって感覚が生まれていたことです。結局は個々の心の問題として残留するからなんですよね。でも日常生活の中だったら通じ合えないけど、演劇っていう装置があればそれが混ざることができるんじゃないかなって思うんです。

実際、2018年に上演した『まほろばの景』を経て、混ざったという感覚はありましたか?

東京公演の時に、これはウケたとかウケていないとかじゃなくて何かが起こっている感じはありました。お客さんの感想の中に、街の中に現れた祭壇のようだったというのがあって。

祭壇ですか。

これは仮説なんですけど、東京って地方出身者の集まりでしょう?言ってしまえば根っこがない状態。信仰のない街に祭壇を作って、人々が無作為にそれぞれの思いをそこで手を合わせる。道端のお地蔵さんみたいなものを作ったという感覚です。舞台上で起こっていることって直接的なことではないですけど、想像を喚起したり、感覚を刺激するものがあったら混ざるんじゃないかって。それは言葉の力ではなく、お客さんがいて舞台があってっていうさっきの霊性じゃないですけど、そういう空間ですよね。

舞台と客席を媒介すること

コンテンポラリーダンスでも音楽でもない演劇って、一方で言葉も舞台上での重要なファクターではないかと思うんです。『まほろばの景2020』は土台となる台本はあるんですか?

前回の『まほろばの景』の台本を下敷きにしているんですが、確かに言葉は一番苦労していますね。初演時は、震災当時仙台にいた主人公の男性の、震災以降の心の屈託をどう回収していくかってお話だったんですけど、この一人のこと、つまり「個」の苦しみとか個人の内側で巻き起こっていることを、複数の人で共有することはできないだろうかって。

さっき共有できないって言っていた、誰か一人の個人的な体験を共有するということですか?

そう。2017年~2019 年にかけて僕が広島で広島の人たちと創作した『新平和』は、一人の証言者の原爆体験を、複数の俳優が語るという手法を試みたんです。誰かの言葉を引き継いで、同じことをみんなが喋るというか。

それは誰かになりきるわけではないんですか?

これは神楽から学んだことなんですけど、あの人たちは神様のお面を被っているけど神様になりきっているわけではないんですよ。あくまで無心で舞を舞っている常人離れしたトランス状態が、神の存在を観客に思わせる。だから、媒介なんです。俳優もその状態を目指せると思って、それが混ざるという状態です。これだけ分断されている時代だから、普段絶対に交わることのない人と人の間に立つ媒介者という存在はとてもニーズがあると思うんです。誰かの言葉を喋るって嘘なんですけど、俳優は誰かの物語に寄り添っている状態になれて、媒介者の役割を担うことができるなって。これは絶対に日常では起こりえないことですよね。

ライターの役割と同じですね。

本当にそう。震災以降ライターや編集者と呼ばれる、人から話を聞いてものを書く人が活躍したのは媒介することが必要とされている証拠ですよね。実際に被災した人から話を聞き、それをそのまま伝えるんじゃなくって、ある程度自分の言葉も織り交ぜながら誰かに届くようにする。全部リアルから始まるのにそのリアルを知ろうともしないまま観念だけで作品は作れないんですよ。やっぱり僕たちは創造者ではなく媒介者だと思うから、何か具体的なものがあってそれと何を結びつけるかで人や時間の流れを変える。これはアーティスト本来の役割ですよね。

新しい文脈をつくるということですね。

でももちろん、それ以外のやり方を否定するつもりはないです。僕は完成された戯曲を書いて、それを元に舞台を立ち上げるという創り方が出来ないんですよね。ずっと考えているし、ずっと書いているし、そろそろ公演がやってくるからこの辺でやめておこうかって、一旦は終わらせますが(笑)

一つ一つの作品っていうより、地続きの活動すべてが柳沼さんにとっての演劇というものになりつつあるということでしょうか。

演劇のジャンルだったりカテゴリーの層が増えればいいと思っています。大きな劇場から大衆演劇とかアングラ演劇とか前衛的なもの、いろんなレイヤーがあるからカルチャーって分厚くなって、強固なものになっていくから。僕はもっといろんな層があっていいと思いますし、僕たちがアクセスできるのは現実社会から端を発する作品であるっていうことなんです。どこまでも「今」にこだわっていたい。いろんなことが簡単に配信できて、それに対する感想も簡単に発信できてしまうと、どんどん誰かに言語化されて考える間もなく感性が鈍ってくる。そうじゃなくて、今目の前で起こっていること、今だから必要とか、今だから成立するとか、その確かさが世の中にも大事なことなんじゃないかなって思っています。

| 日時 | 2020年 1月25日(土)18:00★ 1月26日(日)13:00 1月27日(月)13:00 ★…終演後、演出の柳沼昭徳とゲストによるアフタートークあり ※受付開始は開演の40分前、開場は開演の20分前 ※演出の都合上、開演後は入場を待つ場合があります ※未就学児童は入場不可 |

|---|---|

| 会場 |

(兵庫県伊丹市伊丹2-4-1) JR伊丹駅・阪急伊丹駅より東へ徒歩約10分 |

| 料金 | 一般 3,500 円 25歳以下 2,500円(要証明) (整理番号付き自由席・日時指定・税込)

※当日はそれぞれ500円増 |

| チケット |

|

| 作・演出 | 柳沼昭徳 |

| 音楽・チェロ演奏 | 中川裕貴 |

| 出演 | 阪本麻紀、澤 雅展、あべゆう(劇団こふく劇場)、小菅紘史(第七劇場)、小濱昭博(劇団 短距離男道ミサイル) |

| 共催 | 伊丹市立演劇ホール |

| 主催 | 烏丸ストロークロック |

| 企画・製作 | オフィスバックヤード |

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

滋賀生まれ。西日本と韓国のインディーズ音楽を好んで追う。文章を書くことは世界をよく知り深く愛するための営みです。夏はジンジャーエール、冬はマサラチャイを嗜む下戸。セカンド俗名は“家ガール“。

OTHER POSTS