【小倉陽子の見たボロフェスタ2018 / Day3】MONO NO AWARE / 清竜人 / 在日ファンク / GEZAN / MIZ / SuiseiNoboaz

今年のボロフェスタで特に印象的な光景があった。それは今年からキッズルームを設けた効果か、未就学児ぐらいの小さな子どもたちがライブを楽しむ姿が目立ったことだ。私自身がボロフェスタのレポート3年目ということもあり、少しライブ以外の光景やイベントを楽しむ余裕が生まれたことで目が向いたのかもしれない。でもやはり16年もの歴史あるお祭りだから、関わるスタッフも出演者も観客も、結婚して子どもが産まれ、家族みんなでボロフェスタに参加するような、そんなステージに立った人が増えるのは想像に難くないだろう。

家族が出来ても音楽のある場所へ。ファミリーで楽しめるようなフェスは増えているが、ボロフェスタにはもっとこう泥臭くて生命が繋がっていくような、始まりと終わりの繰り返しが続いていく、そんな強さと優しさを感じるのだ。

MONO NO AWARE

2018年BAYCAMPやRUSHBALLなどを始め、全国で行われたフェスというフェスに出演しまくっていた彼らだが、ボロフェスタにも2年連続出演でキングSTAGEに登場。Homecomingsがボロフェスタに出演した際の動画を観て憧れていたメインステージだと喜びを語ってくれた。フェスキラーとなった彼らのテッパンとなりつつある掴み、「せーの」「ボロフェス!」のコールアンドレスポンスから”機関銃を撃たせないで”でスタート。Gt加藤成順の軽快なカッティングギターに思わず身体も弾むが、彼らの音楽は底抜けに明るい気分にする一方、ちょっぴり俯いたり後ろを向くことを許容してくれる。何とも言えない泣き笑いの境地に連れていってくれるのが最大の魅力だ。「音楽は特別なものではなく生活に密なもの」を口に出すでもなくさりげなく表現しているバンドではないだろうか。

8月にリリースした2枚目のアルバム『AHA』のリード曲”東京”は、八丈島出身の玉置周啓(Vo/Gt)と加藤の視点でしか切り取れない特別な”東京”である。しかし「故郷」と韻を踏むことで誰しもにとって縦横無尽にここにもそこにもあそこにもなるような目まぐるしさと寂しさ、そしてそれを受け入れてしまう寛容さを残してさわやかにけむに巻く爽快なナンバーになっている。誰かにとっての京都もまた、帰る場所であるようなないような、でも行き交う人々の愛着がしっかり根付く街なのだ。

Photo:Machida Chiaki

清竜人

同じくキングSTAGEの広いステージに現れたのは清竜人だ。2014年に清竜人25でボロフェスタに出演した彼だが、今年に入ってソロ活動を再開し、たった一人きりでステージに立つ姿はまだ20代とは思えない哀愁と色気を纏っていた。“Love letter”をしっとり歌い上げると、観客はうっとり聴き入るマダムや、キラキラに装飾されたうちわを持ったお姉さん、野太い声で声援を送る男性など……様々。2010年のシングル”痛いよ”を披露すると、フロアはさらなる歓喜に包まれた。

ボロフェスタがKBSホールに移って丁度10年。清竜人もその間様々に変化があったが、観客はそれを経ての「今」の彼を、期待を持って堪能しているようだった。「最後の曲です」とボソリつぶやくとフロアからは「えー!」という声が飛び交う中、まさに清竜人を指し示すような“平成の男“を。11月には吉澤嘉代子とのデュエットソングをリリースする彼の、これからにも目が離せない。

Photo:岡安いつ美

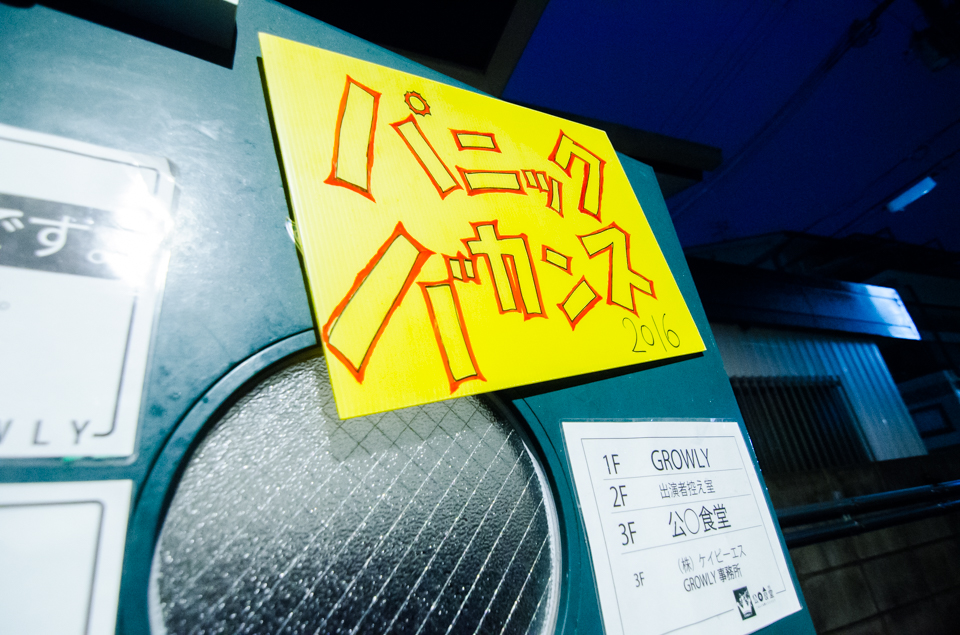

ネギ(バレーボウイズ)・FUCKER

ジョーカーSTAGEでのシークレットアクト。一人目は本日トップバッターで燃えるような青春の歌を魅せたバレーボウイズからネギ。6人で魅せる力強い歌声も魅力的だが、ネギ一人の、力いっぱいこぶしの効いた懐かしいような歌声も人を惹きつけて離さない。50曲を超える自作の楽曲をサウンドクラウドに上げ続けるネギの創作に対するタフネスも、一曲一曲から伝わってくるようだ。短い時間だったがノスタルジックで熱量のある弾き語りに、チルというよりはますます興奮冷めやらぬといった感じだ。

続いてLess Than TVの主宰でありLimited Express(has gone?)のメンバーでもある、アンダーグラウンドフォークシンガーFUCKERが登場。おなじみのビールケースにどっかり座りギターを掻き鳴らす姿は、やはりフォークというよりはパンクである。心打たれることがあっても決して可愛いという表現には当てはまらない男くさい演奏を、誰よりも熱心に聴いている女性がいた。彼女は……推定年齢4歳くらいだろうか。そう、最も音楽に対してピュアな存在である子どもたちが、FUCKERの音楽を楽しみ聴き入る光景が非常に印象的だった。物販紹介の歌に「ふぁっかー!」と歓喜の声をあげて盛り上がる子どもたちに「次の曲は分かりやすいから多分好きだと思うよ」と言って“きなこオンザライス”を。“メテオエブリデイ”でステージを降りると会場を縦横無尽に巻き込み、しまいには受付の上で熱唱し、いつしか入り口付近は「みんなカス仲間~!」の大合唱。大人も子どもも障がい者も誰も分け隔てることはない、排除されるべき者などいないことを笑いながら叩きつけてくる、カオスで温かな時間だった。

在日ファンク

今やジェイムズ・ブラウンは知らずとも彼らのことは知っているという人もいそうな国民的ファンクグループとなった在日ファンク。ボロフェスタにも何度となく出演しているが、今年のボロフェスタで最初に披露したのは“傷”。延々続く傷コールでフロアと戯れるハマケン(Vo.浜野謙太)は、ここにいる人々が生活の中で心身に負った傷、そして今年の度重なる天災で音楽を止めざるを得なかった傷全てを回収しきって成仏させるのではないかと思うようなエネルギーだ。すでにフロアは楽しくて仕方ない!といった盛り上がり。

11月21日に発売のフルアルバム『再会』から多くの新曲が届けられ、ファンクのビートとハマケンのキレのあるダンス、コールアンドレスポンスなど観客も忙しい。“或いは”では甘美なホーンとずっしりと腰に響くベースラインでメロウなファンクの調べに酔いしれる。そして“京都”ではイントロでステンドグラスがお目見え!おなじみ「京都アンドレスポンス」で一体感はより一層高まった。最後に“爆弾こわい”でありったけ踊り狂い、心地良く体力を消耗した。

Photo:齊藤真吾

GEZAN

ボロフェスタのフロアで、皆が待ち焦がれていたのはGEZAN。自らも前週に全感覚祭という血の通った熱量の高いイベントを成功させたばかりだ。Voマヒトゥ・ザ・ピーポーが「日常を肯定するような歌を歌えたらいいんですけど、残念ながらそれほど毎日が楽しくなくて。でもラブソングだと思って聴いてもらえたら嬉しいです」と言って雄叫びを上げると、ドラムは息を切らすほど早鐘を打ち、ベースが地鳴りのようにこらえきれない感情を爆発させる“忘炎”。<もってちゃいけない感情なんてない>ここにある全てを受け入れる、こんなに深いLoveが他にあるだろうか。GEZANの音に触れるとき、私たちは優しさや人間らしさについて自分に問うことが出来る。早くも音源化が待ち望まれる新曲、“東京”では焦燥のように掻き鳴らされるギターと、祈るような優しいリズムの中で歌声が細胞にまで届くようだ。“DNA”で<僕らは幸せになってもいいんだよ>と誰もを肯定し、最後に始まりの歌をと“END ROLL”。昨年のボロフェスタでエンディングに使われたこの曲が、GEZANをこのステージに呼んでくれたのだ。終わりを見据えているGEZANとここから始まるいくつ目ものボロフェスタの物語に、優しい気持ちで胸がいっぱいになった。

Photo:岡安いつ美

MIZ

GEZANで帯びた熱をクールダウンするかのようにジョーカーSTAGEに吸い込まれると、MIZの2人が気持ちよさそうに、しかしともすれば少々居心地悪そうにリハーサルを行っていた。東京をホームグラウンドとするMONO NO AWARE玉置と加藤のユニットMIZが、HomecomingsやTurntable Films などがリリースをする京都のSECOND ROYAL RECORDSから初の音源をリリースしているというのは、不思議な気もするがそんな形で京都と縁を結ぶ彼らのこだわりと自由さが京都との親和性も高いのだろう。“山道”は八丈島のようでもあり京都のようでもあり、行ったことのない小さな国の自然の匂いのような中に、どこかの方言か古語のような言葉遊びの魅力が爽やかに香る。サイモンとガーファンクルを思わせるような静寂と憂いを持った、繊細なギターの調べに聴き入ってしまう。Limited Express(has gone?)の轟音が響く中での“君に会った日は”でも、透明感とエアリーな茶目っ気が聴く人々を柔らかな気持ちにしていた。京都の話と八丈島の話をする彼らのMCからもチャーミングさが溢れ出ている。MONO NO AWAREで魅せる彼らの言葉の魅力を含みつつ、懐かしいような新しいようなもう一つの音を、いっそ京都のものだと言いたいのだけど、どこのものでもないと言った方がいいような、優しい風のように吹き抜ける時間だった。

Photo:齊藤真吾

SuiseiNoboaz

MIZでしっとりした後はさらなる湿度と熱気に包まれた街の底STAGEへ。SuiseiNoboAzのライブを興奮気味に待つ観客から、会場の外まで熱気を感じる。ステージに食らいついて行かんばかりの観客を諭すように“liquid rainbow”が始まると、リリカルに繰り返されるVo/Gt石原正晴のラップに身体を揺らし、深いグルーヴに陶酔せずにはいられない。続く“PIKA”ではイントロからあちこちで煮えたぎらせていたエネルギーを、もう抑えきれないとばかり挙げる拳に魂がこもる。ファズギターに覚醒されていく、観客のチカラのひとつひとつと丁寧に対峙するような演奏だ。

2012年の出演から6年。「色んなものが変わっても今が一番ということを証明します」と新曲“SUPER BLOOM”を披露。硬質でありながら長い長い夢のような時間。“E.O.W”で街の底がファズの海に飲み込まれると、そこにいる全ての人が命を輝かせ、今を生きていた。

Photo:岡安いつ美

ボロフェスタが開催されてから16年、KBSホールへと会場を移してから10年。アンテナが取材を始めて5年目であり、私個人としては3年目のボロフェスタ。そして今年会場で多く見かけた子どもたちや、もちろん大人だって今年初めて参加したという人もいるだろう。一人一人にボロフェスタとともにあったりなかったりする歴史があり、そのどれもが排除されない、そんな楽園みたいなボロフェスタ。時々世の中で流行る音楽にふるい落とされる気持ちになることがあるが、そう言えばここでそんな気持ちになったことはないなと思い返していた。

楽園、なんて表現してしまったけど、ここに集まる人たちは汗水たらして時には傷だらけで毎日の生活を営んでいる。年をとったと憂いたり新しい命との出会いに感動したり、そして誰かとの別れに悲しんだり。そんな市井の人としての生活の中で音楽とともにあり続けるから最高に楽しい。当たり前のようだけど忘れていた心から楽しいという感覚を思い出したような、2018年のボロフェスタだった。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

滋賀生まれ。西日本と韓国のインディーズ音楽を好んで追う。文章を書くことは世界をよく知り深く愛するための営みです。夏はジンジャーエール、冬はマサラチャイを嗜む下戸。セカンド俗名は“家ガール“。

OTHER POSTS