LIVE KILAUEA 2014 -day.3-@CLUB METRO ライブレポート

台風11号接近により、天候が大荒れだったこの日。どんよりと灰色の雲が空を覆い、鴨川は氾濫寸前、持っていた傘も壊れるほどの強風が吹き荒れていた。まるで嵐を呼びこんだかのようだ。そんな日にLIVE KILAUEA 2014の3日目がCLUB METROにて開催された。

3日目の幕開けは京都で活動を続け、その不動の地位を築き上げてきた男女混合3ピースバンド・シゼンカイノオキテ。攻撃的なギターと力強いシャウトに繊細な女性コーラスがうまく絡み合う。それが不思議としっくりくるのだ。妙なバランスで成立する数少ないバンドだと思う。落ち着いた雰囲気なのに、ぐいぐいと攻め込んでくる轟音サウンドにとてもドキドキした。全速力で駆け抜けた25分はまるで一瞬のように感じられた。

CLUB METROの上の階cafe etwに浴衣やレトロなワンピースに身を包み、まるで流しのような風貌で現れたのは松ノ葉楽団の面々。「昼間から酒の歌を」と言って始まった“One scotch, one bourbon, one beer”が演奏されるとふわふわと酔ったような錯覚さえも覚える。彼らの美しいコーラスワークや気持ちよいアンサンブルが味わえるこの曲に酒もすすむ。外では暴風雨が吹き荒れていることさえも忘れさせてくれるような時間が流れた。

theorem

ついつい松ノ葉楽団に聞き入っていたら、METROのステージでtheoremが始まっていた。バキバキの轟音がフロア中に充満し、そこは彼らの独壇場へと仕立て上げられていた。緊迫した雰囲気から一転、MCではハナマウイの店長・宮に圧力をかけて出演したと笑わせたと思えば、「今が一番かっこいいと思ってやっている」という強気な発言で彼らの世界へと引きずり戻される。激しいパフォーマンスと音圧に圧倒されるステージであった。

そのまま続いてMETROに登場したのは大阪を拠点に活動、LOSTAGE・五味岳久プロデュースで全国流通版をリリースしたTheSpringSummer。丁寧に一音ごとに積み重なる音とハイトーンボイスが巧みに折り重なる。フロアには多くの人が詰めかけ大きな歓声が上がり、彼らの人気を示しているようであった。「僕らも今年結成10周年です。また10年後に呼んでください。」という言葉でステージは締めくくられた。

イツキライカ

次にcafe etwに登場したのはイツキライカ。スーパーノアのvo.井戸のソロ名義のユニットである。スーパーノアのきゅんと胸をつかまれる感じとは一味違う井戸の一面を見ることのできるバンドだ。平静を装う甘い歌声はそのままに、スタイルはラフだけど洗練されたメロディを丁寧に紡ぐ。聴き惚れて没頭してしまうほどのステージは至高のひと時であった。

METROのステージに戻ると北海道のchikyunokiki。サンプラーやシンセサイザーを駆使し、照明も暗め、寒色系の光線が空間を飛び交い見た目はとても無機質。ただ単に研ぎ澄まされた洗練さや機械音の無機質さだけがあるのではなく、泥臭さの同居するサウンド。それはまるで目の前に雪原が広がっているような感覚に陥るほどのスケールの壮大さだ。北海道のバンドはどんなジャンルでも根底に“北海道感”を持っていると私は思うのだが、それを体感できるバンドのひとつであると言いたい。とんでもないステージを見た。

etwでは歌+ギターのシンプルなセットが組まれ、登場したDADAKAKA。「普段は夜にばっかりライブをするから」と本人たちが言ったのだが、その言葉にも納得なムーディーな声と美しいアコースティックギターの音色がさながらジャズバーを思わせるような雰囲気を作り上げる。カジュアルな服装でラフに現れたvo.T.A.M.M.Iの見た目と声のギャップにとても驚かされる。対象物があるわけでもなく前をまっすぐ見つめ、熱く歌う姿に目と耳を奪われた。

nhhmbase

METROのステージに登場したのはnhhmbaseの面々。拍点のずれた独特のリズムはいつ見ても新鮮な気持ちで見ることができる。それはこんなバンド他にはいないからであって、唯一無二という言葉こそ彼らに相応しい。ステージから前に乗り出し、オーディエンスを煽る場面が見られるなど、熱量の高いステージが繰り広げられた。

etwへ向かうと水瓶の3人が横一列に並んでライブをスタートさせていた。まず視界に飛び込むのはコントラバスの存在感。そして深みのあるボーカル。邪魔をせずとも存在感を示すドラム。どっしりと安定感のある演奏に多くの人が温かい拍手を惜しみなく送っていたのがとても印象的だ。最近父親になったというメンバーと親子コントのようなものを繰り広げ笑いを誘う場面もあり、終始温かなムードがフロアを包んでいた。

少年ナイフ

少年ナイフのライブは、会場が最高にハッピーになる。パンキッシュでありながらも耳にすっと入ってくる楽曲たちが矢継ぎ早に演奏され、オーディエンスのボルテージがどんどん上昇していくのを感じるパフォーマンスだ。4月に「嵐のオーバードライブ」を世界同時リリースした少年ナイフだが「京都なので」と、メンバー曰く「京おんな」であるドラムemiがリードボーカルをとる「Green Tea」をニューアルバムの中から演奏。その後も続けてニューアルバムの収録曲が演奏され「今」の少年ナイフをびしびしと肌で感じた。

トーキョーという異国からガットギター片手にやって来た原田茶飯事は、その風貌と軽快なトークから近所のお兄ちゃんというイメージがぴったりだ。ライブは落ちついた曲からはじまり、彼のリズムをとる右足のパタパタという音が非常に心地良い。途中で人間トロンボーンを披露するなど、一人で作り上げたとは思えないほど濃密な時間が出来上がっていく。次々と繰り出される彼の言葉にうっとりと耳を傾けていたオーディエンスも、どんどんと上がる彼のテンションにつられ自然と手拍子をし、最後にはシンガロングしていた。「ここはカフェじゃない。武道館だ」その彼の言葉に偽りのない熱のこもった圧巻のステージ。彼には満員の武道館が見えていたに違いない。

キツネの嫁入り

アコースティックギターにピアノ、アップライトベース、ドラム。演奏されている楽器からはすごく暖かみのある音を感じたのはキツネの嫁入り。しかしそれらの音を使って構築された楽曲たちは、暖かみを残しつつもどこか冷徹で、更に散弾銃のように発せられる言葉が視線を外すことを許してくれない。圧倒的な演奏で複雑な拍子の楽曲を演奏する彼らだが、MCでは「拍子さえ取れれば、踊れますよ。次の曲は7拍子です」と予告し、会場の笑いをとる和やかな場面も見られた。

最近出したという新譜の曲からはじまったのは森伸吾。彼の必死なステージに応えるかのようにお客さんが次々と入ってくる。MCではハーモニカが苦手だと言って恥ずかしそうに笑っていた。森伸吾は飾らない。力強い歌声から伝わってくるのは、うまくいかないことも多いがそれでも素の自分をさらけだし、受け入れる彼の強さだ。最後の曲ではそれまでとは一転、優しく『メロディ』という曲を歌い上げた。彼の歌ういびつな魔法のメロディは確かにその時僕らの前に姿を現したのだ。ずっしりと、そこにいた者の心に火を点けるステージだった。

森伸吾

巨大なギターアンプから、どんな爆音が吐き出されるのだろう。vivartaのステージセットは普段よく目にするマーシャル製のギターアンプの横に、その一回り以上大きなギターアンプがセッティングされている。しかしいざライブが始まってみると音量こそ大きいが攻撃的なギターサウンドではなく、優しく包み込む霧のようなサウンドがフロアを満たした。ライブ中はずっと残響音に満たされVJの投影する深海のような映像も相まって、夢見心地のまま心がどこかに旅立ってしまいそうな時間だった。ライブ中のMCも一切排除され、演奏中はvivartaのつくりだす空間に浸っていられた。

踊るような軽やかなピアノとメロウな歌が印象的なシンガー、ふじたゆかり。それは台風の去った穏やかな夜にふさわしい。『言葉にするのが苦手なんです』そう彼女は言った。自らの弱い部分をもさらけだした彼女の歌は、ステージを見た多くの人に共感を与えるだろう。曲が終わる度に目を細め照れ笑いをするのを見ていると普通の女の子のようで、さっきまで自信たっぷりに歌いあげていた彼女とは別人のように感じる。予定していたよりも一曲多くブルーハーツの「青空」のカヴァーを披露した。「青空」がここまでしっぽりと聞かせられる歌だったとは……彼女の音楽的な懐の深さを感じられるステージだった。

志磨参兄弟

DJのクールなトラックからバンドインした瞬間、オーディエンスのボルテージのメーターが跳ね上がる。暑苦しい漢たちの狂宴、そんな言葉が志磨参兄弟にはよく似合う。三三七拍子や野球拳といった日本人ならアガらざるを得ないリズム、そしてアガって来た所をさらに煽るMC。「三年振りに帰ってきました」とかつてのホームグラウンドであるCLUB METROでライブできることを噛み締めたMCもありメンバー自身のボルテージも最高潮。最後の曲では、「祭」と書かれた巨大な団扇やチャイナドレスのテキーラガールも飛び出しフロアも大熱狂。会場が一つになった瞬間だった。

ゆったりとした曲から始まったにも関わらず、それと反比例するようなオーディエンスの盛り上がりとともにスタートしたのはhotel chloe。シェイカーの音はまるで波のようで、いつの間にか海辺にいるような錯覚に何度か落ち入った。この最高の祭りが終わる寂しさと、まだまだ続くと言わんばかりの楽しげな雰囲気がetwを包み込んだ。途中パーカッションの山田がMCを挟んでのんびりやろうと提案するも、Voのひろたうたが「今日は歌いたい」と笑いながら一蹴。その後止まることなく最後の時まで彼らのステージは続いた。最後は二度のアンコールがあり、二度目では原田茶飯事がコーラスで参加して山田とシンバルをどちらが叩くか奪い合う一幕も。誰よりも音楽を楽しんでいた彼らには今日一番の拍手が鳴り止まなかった。

KING BROTHERS

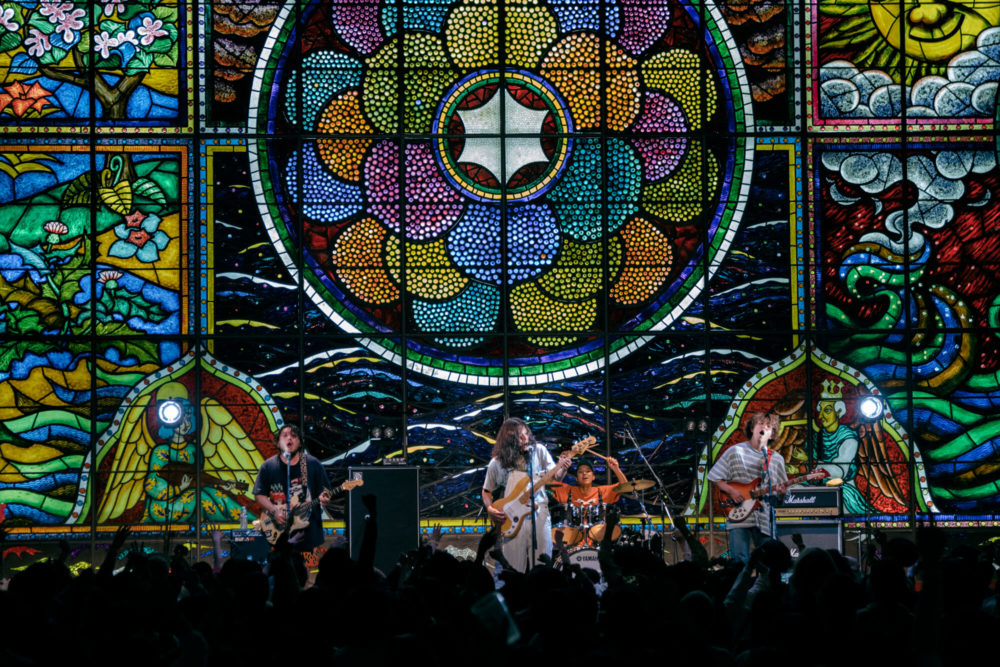

「ロックロールやりにきました」と黒いスーツに身を包み現れたのは大トリを飾る西宮からの刺客・KING BROTHERSだ。絶え間なく繰り出されるハイボルテージな楽曲、「ニ・シ・ノ・ミ・ヤー!!」と叫びながらオーディエンスの上を泳ぐマーヤ。まさにキング、一瞬でフロアを掌握した。

スタジオハナマウイの周年ということもあってか「練習スタジオみたいな感じでやりましょうか」とケイゾウ。なんとドラムセットをステージから引き摺り下ろし、まさにスタジオのような距離感でライブが再開した。bloodthirsty butchersのJACK NICOLSONのカヴァーも演奏され、会場の熱狂はまるで天井を突き破ったかのようだった。

熱狂の3日間がKING BROTHERSによって締めくくられたLIVE KILAUEA 2014。全国各地から50を超えるアーティストの出演し、ハナマウイの10周年を祝った。ステージ上で宮やハナマウイへの祝福の言葉が多く送られ、本当に愛されているスタジオであると確認できた。京都インディシーンを最前線で見守り続けてきたからこそ、10年間愛され続けているのは当然のことだろう。

どんなことにでも当てはまるが、ひとつのことを10年続けることは容易ではない。私の尊敬するバンドマンは、「10年続けたら下手でも売れなくても、プロと同じだ」と言い張っていた。たしかにそうだと思う。何かを長く続けていて結果がつかないこともあるし、そんな中で挫折する人も多いだろう。だから10年続けたということ自体が結果であることには間違いないのだ。

多くのバンドマンに愛され、イベントを成功させたという結果だらけのハナマウイ。これから先の10年も今の勢いで生き残ってほしいものだ。そしてさらに10年後、LIVE KILAUEAが20周年の冠で開催されることを、願ってやまない。

(photo: kentaro fujisaki / 岡安いつ美)

WRITER

- フォトグラファー

-

昭和最後の大晦日生まれのAB型。大学卒業後に茨城から上洛、京都在住。フォトグラファーをメインに、ライター、編集等アンテナではいろんなことをしています。いつかオースティンに住みたい。

OTHER POSTS