対等な協力者たちが歴史をつむぐ。 ーー京都国際ダンスワークショップフェスティバルと京都芸術センターが行き着いたイベントを続けるための最適解

組織が何かを続けていくために必要なものはなんなのか。改めてそんなことをダンサー / 振付家の野村香子さんと京都芸術センターのプログラムディレクターである谷竜一さんとお二人と話していて考えていた。

お二人は今年で26回目の開催を迎える「京都の暑い夏」という通称で親しまれている日本最大級の『京都国際ダンスワークショップフェスティバル』の中核を支える主要メンバーだ。コロナ禍を経て、野村さんは一コアスタッフからプログラムディレクターへ。この交代は「100年継続」を目指す創始者の坂本公成の想いを紡ぐためのアクションを象徴する出来事だろう。フェスティバルは次のフェーズへ歩みをはじめたところなのは、外から見ていても感じていた。その準備を裏側で支えるのは京都芸術センターである。長年会場を提供してきた立場から「共同主催」の座組みを組んで今年で7年。自立と継続を合言葉に本フェスティバルと並走を続けてきた欠かせないパートナーである。

横並びで同じ景色を見ていないといいものを作れないし、それぞれが目の前の仕事を自分ごとにしていないと前にも進めない。そんな対等なバランスはどうすれば成立するのだろうか。きっとこの話は組織が何かを続けるときのヒントになるはずだ。そんなフェスティバルが変わる瞬間の記録をここに記す。

京都国際ダンスワークショップフェスティバル

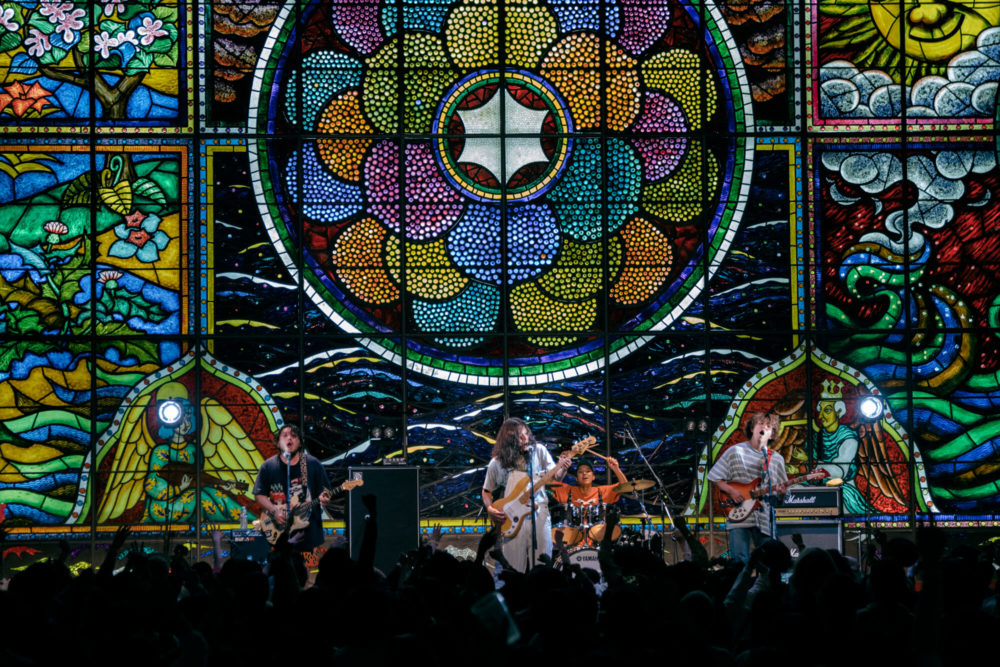

京都国際ダンスワークショップフェスティバルは、「京都の暑い夏」という通称で親しまれている日本最大級のダンスワークショップフェスティバルです。1995年に、ダンサーの有志達により始動し、今年で27年目になります。

国際的に活躍するダンサーや振付家を講師に招き、ビギナーからプロまで様々なレベルを対象に、リリースやフロアテクニックを使ったダンスシークエンス、また即興やリサーチの手法などコンテンポラリーダンスにおける重要な技術を紹介します。

2022年ウェブサイト:https://kidwsf2022.studio.site/

野村香子

’07年〜17’年Monochrome Circusに所属し主要ダンサーとして国内外問わず多くの舞台に立ち経験を積む。15’年より「ゴーダ企画」の共同代表として企画/運営に携わる。「ダンサー自ら環境を開拓する」ことを目標にWSや公演等幅広く展開しながら自身もダンサーとして出演。分野越境型の企画に定評がある。令和4年度京都市芸術文化特別奨励者。本年度より本フェスティバルのプログラム・ディレクターに就任。

谷竜一(たに・りゅういち / TANI Ryuichi)

1984年福井県生。京都芸術センタープログラムディレクター。山口大学教育学部卒、東京藝術大学音楽研究科音楽文化学専攻芸術環境創造研究分野(修士)修了。京都芸術センター アートコーディネーター、京都府地域アートマネージャー(山城地域担当)を経て、2021年7月より現職。演劇・ダンスを中心に、現代美術、伝統芸能等多岐にわたる事業企画・運営を担当。また、詩人、演劇作家、舞台芸術ユニット「集団:歩行訓練」代表としても活動している。

苦境のコロナ禍でもブレなかった「指針は続けること」

25周年の節目となる2020年にはコロナが流行して「延期」に。昨年は緊急事態宣言下でプログラムの変更などもありつつ開催されましたが、実際どのような状況でしたか?

海外から講師を招聘することはまだ難しかったので、Zoomで巨大スクリーンに講師を映して中継をするクラスと、国内講師の対面によるクラスで準備をしていました。2020年に実施できなかった25周年記念公演も実施する形で進めていましたが、その頃感染状況が悪化していたこともあって、かなり緊張感のある状態での開催となりました。

2020年時点では僕は在籍しておらず前任者が対応したのですが、情勢を加味して、開催直前にプログラムを一部変更したり、開催の可能性を模索しました。クラスに関しては集まって行う予定だったものを、一部オンラインに変更したり。何とか一応、中止にはしなかったという。

京都芸術センターからは「中止や延期はせずに、開催の方向を模索しましょう。オンラインコンテンツもあるし、切り替えはできる」と後押ししてもらって。楽しみにしてくれた方たちが、また家の中で退屈な日々を過ごさなくてもいいように私たちが提案できることがあるんじゃないかと、協議を重ねました。

状況に応じて臨機応変な対応をしていった2年だったわけですね。

イレギュラーなことが起こり続けるので、なかなか大変な2年でした。もちろん慣れないこともあれば、本当にうまくいくのか?という不安も大きかった。でもこのチャレンジをして、本当によかったと今は思います。

コロナ禍でもアーティストは個々に動き始めていたので、単純に「中止」「延期」以外の方法を探っていくことは、いわばオルタナティブなスペースのミッションの1つだと芸術センター側は考えていました。形を変えてもいいから、何とか続けていくことが重要だと。

機械的にしすぎないルール設定の重要性

フェスティバルの創始者である坂本さんが「100年続くフェスティバルにしたい」とお話をされていたように、止めずに進めることは、フェスティバルにとってすごく大事な視点ですよね。そして今年、プログラムディレクターが野村さんにバトンタッチされると発表されました。

ただの受付スタッフだった私が、コアスタッフとして中心部でフェスティバルに関わり始めた2015年頃から打診をされていました。当時は自分自身に自信がなく、すぐに引き受けることができなかったのですが、25周年の節目である2020年に交代をする予定で準備を進めていました。

京都芸術センター側でも、本フェスティバルを共同主催することになった2016年の段階でディレクターの世代交代の必要性は認識していました。立ち上げ当時若手だった主催の坂本さん、森さんら初代のディレクター陣が主体的に立ち上げ、長年育ててこられたフェスティバルです。彼らが示してきたエネルギーを次の世代にも継承してもらうことが、フレッシュにフェスティバルを保つためには必要なことなのだと京都芸術センターは捉えていて。坂本さんや森さんにとっても、手放しがたい思いはあるかと想像しますが、うまく次に渡していくサポートをすることが、我々にとっても重要なミッションだと考えています。

京都芸術センターは具体的にどんなサポートをされているのでしょうか?

入出金をはじめとした経理まわりや、プログラムについて京都芸術センター側からも提案をすることもあります。あとは参加者との接点になる、受付やプログラムの見え方を整えたりしました。実は受付がとにかく大変だということを、僕が着任したときからずっと聞いていまして。

受付が大変?

ダンスアンドエンヴァイロメント(以下、D&E)はとてもサポーティブで、いろんなダンサーの受付を見ながら「この人はこのクラスは難しいんじゃないか」「こちらのクラスの方がいいのではないか」と一人一人に対して懇切丁寧に対応していたんですよね。これ、約300人の参加者に対してやっていたんです。もう、それは大変ですよね。

300人に……!?ほんの数人程度かと想像していたので、驚きました。

参加者との一次的な窓口となる受付の業務を預かる上で、それを京都芸術センター側ですることは物理的にも経験的にも難しいんですよね。なのでクラスの分け方についてアドバイスをして、参加者の方がクラスを選びやすくなるような見え方についても、議論を重ねました。申し込み方法なども種類を絞って管理しやすくなるような工夫もしています。

また問い合わせ対応なども僕らが行っているのですが、回答や態度によっては「D&Eだったらこうしたかもしれないな」ということが頭をよぎらなくもないんですよね。これまでのD&Eのサポーティブな態度はケアが行き届いている反面、不公平感を生まないとは言い切れない部分もあって。問い合わせの回答をはじめとしたベーシックな対応のルールも共催が始まったタイミングで決めていきました。フェスティバルにとっても、重要なことだったと感じています。

属人的な対応をなくしてルールを作ることは、組織を回していく上でも重要な観点ですね。

ただD&Eがここまで行ってきた丁寧な「ケア」の部分をなくしてしまうのは、ちょっと違うなと思っていて。これまで受付が担っていたキャリアの相談や感情的な話は決まった回答ができないことも多いので、僕らで一次対応した後、そこで機械的に終わりにせずに個々のダンサーとのリレーションをボンとD&Eに投げることもあります。スムーズにすべきこと、なくすべきではないことの見極めは、話し合いの中で柔軟に回答を出すようにしています。

D&Eが行ってきたケアは、ダンサー育成には欠かせないポイントですね。それがフェスティバルの個性になっていたのだなと。そういった個性を、事務的な運用面でも守ろうとする京都芸術センターの姿勢が、素晴らしいなと感じました。

今後も自立したフェスティバルとして続けていくためには、まず運用を安定した軌道に乗せる必要があった。D&Eだけでは請け負いきれないほど、フェスティバルは肥大化してましたし、あぶれている部分を僕らがすくいとって整えていくような7年でした。

「ダンサーの、ダンサーによる、ダンサーのためのフェスティバル」をうたっているからこそ、ダンサーたちが主体性を持って運営できる状態が本来の自然な形ですよね。

そうですね。2020年頃には運営体制や課題もある程度整理ができて、さあ、これから自立に向けた今後の方針の議論ができれば、と考えていました。会場の問題として京都芸術センターが永遠に使えるわけでもない。永久的にこのフェスティバルを公共事業として支援することができないことは揺るがない事実で、ダンサー主体のフェスティバルとしてどう歩みを進めていくかーー。そんなことを考えていこうとしていた矢先のコロナでした。この2年はコロナ禍の状況に応じて対応していく必要があったこともあり、次を見据えた動きができずにいました。

ついに今年ディレクター交代をはじめ、今後についてついに動き始めたと。

はい。他の会場で実施するという選択肢も視野に入れて、今年度のプログラムについて議論をしました。

早速今年は京都芸術センターだけでなく、ワコールスタディーホールも会場に追加されていましたね。

京都芸術センターとフェスティバルの今後を考えると、別の会場を模索することが今年の議題のひとつでもありました。魅力的なスポットの一例として、「例えば、ワコール・スタディホールとかどうですか?」と、内部の軽い話で提案したのですが、今回会場として使わせていただく流れにまでなった次第です。

偶然にも寺田みさこさんとつながりがあったので、そこを通じてご紹介いただきました。ワコールさんは生の身体に対する意識がすごくあるんですよね。話はすぐにご理解いただけました。

ダンサーが選ぶ独立の道

取材の冒頭に野村さんが「すぐに引き継ぐ自信がなかった」とおっしゃられていましたが、私がやるぞと踏み切れたきっかけとか、考えがスイッチした瞬間はあったのでしょうか?

京都芸術センターから独立するということが見えたのが、すごく私の中では大きかったかもしれないです。

その話、僕との会話の中でもあって、すごくよく覚えています。25年におよぶ歴史も意義もあり、大きくなったフェスティバルです。フェスティバル自体や、京都芸術センターで開催されている規模感や責任感をまるっと引き継ぐというのは大変だろうなとは、こちらも思っていました。

場所に対する責任感が、野村さんにとって懸念点だったということでしょうか?

場所に対する責任感というわけではないですね。当初、センターからフェスティバルについての課題として言われていたのは、「公共性」という部分。そこに対して、自分たちとしてはすごく公共性があるものだとは思っているんです。そのギャップや、ワークショップの公共性とは一体何かをずっと考えていました。その答えは正直、見つかっていないんですけどね。そんなタイミングで場所を変えて、独立する話が出てきて、「楽しいかも」と、私の中でワクッしたんですよね。

それが、ディレクター交代を決めた瞬間だったわけですね。

はい。このフェスティバル自体の存在もそうなんだけど、何かが始まる瞬間とか、何かが起こる瞬間がすごくワクッとします。京都芸術センターとここまで自立のために整えてきたものはそのまま引き継いで、ブラッシュアップが必要なポイントはこれからも調整し続けて。坂本の真似だけにならないフェスティバルを作っていきたいと今は思っています。

以前野村さんがやられているゴーダ企画イベントについてインタビューをさせてもらった時に、これまで先人が培ってきたものを自分たちなりに解釈して引き継いでいく姿勢についてお話いただいていたことが印象的で。本フェスティバルのディレクターを野村さんが引き継ぐことは「自然な流れだ」と個人的には感じていたのですが、今の表明を伺って、さらに腹落ちした感覚です。

このフェスティバルには数え切れないほどたくさんのものをもらっています。同時多発的に人が出会って何かがはじまっていく……その瞬間のパワーが好きなんですよね。なので私の使命はそんなプラットフォームとしての場を絶やさないことなんです。もうそれだけは絶対。

近年中に会場は移ったとしても、フェスティバルに通うDNAは変わらずに引き継がれていきますね。

今後場所が変わるとしても、参加者のみなさん自身がダンスに親しみ、自ら学ぶ場所が、今以上に多くあればと思っています。

会場は変わっても、参加する人全員にとってどこかに行くためのきっかけになる場所をつくり続けられればと思います。

You May Also Like

WRITER

- フォトグラファー

-

昭和最後の大晦日生まれのAB型。大学卒業後に茨城から上洛、京都在住。フォトグラファーをメインに、ライター、編集等アンテナではいろんなことをしています。いつかオースティンに住みたい。

OTHER POSTS