寄稿者:柴沼 千晴

確かに在ったはずなのに、なんの話をしたのかも思い出せない時間がある。ベランダは、笑ったり黙ったり、思っていることを話したり話さなかったりした、今となってはまぼろしのような特別な昼下がりを感じさせるバンドだ。私たちの毎日はドラマみたいに劇的ではないけれど、『Any Luck To You』は、そんな私たちのありのままの日常を抱きしめて編み上げることで、他愛のなさを保存することに成功したアルバムだと思う。

2014年結成、京都発、ベランダの1stミニアルバム。Vo./G.髙島の優しい歌声と奇をてらわないアンサンブルが、ささやかな感情の数々を丁寧に切り取っている。その代表とも言える一曲が、「ワンダーランドの成れの果て」という歌い出しではじまる M2 “Let’s Summer”。「9号線を北に抜けて 思い出は海へと 始まる何かに期待して ばかりいたような」という歌詞は、聴けば鮮やかに光景を思い浮かべるような一瞬を切り出している。

そしてアルバムを通して共通するのが、その軽やかな躍動感を支えるリズムだ。メロディアスなベースは呼吸のように自然な抑揚を生み、ついつい身体を揺らしたくなるだけでなく、穏やかながらもグッとくる瞬間が何度も訪れる。くるりやスピッツなど、長く前線で活躍するさまざまな日本のバンドを参照して語られることも多いベランダだが、それは日常に寄り添う歌を大切にしながらも、楽器での聞き所も作り込むことができるバランス感覚によるものなのだろう。

M3 “野球部のノリ”でみせる、学生時代の思い出の中だけに存在するざらざらとしたリアリティを、思い出の外側にまで押し広げながら普遍的な命題へと引き寄せるソングライティングも素晴らしい。やるせなさ混じりに歌う別れと、景色のなかに溶け込む「君」と「僕」だけの物語の奥行きをまざまざと見せつける M5 “最後のうた” は、狭い部屋での空想的な独白を想起させる。彼らが本作で奏でるのは、くるくるとめくりめく心象風景のとりとめのなさを、どこまでも紡いでいくような音楽。そこには、何の変哲もない暮らしや日々を重ねていくことのすばらしさを信じ、そんな生活への愛が描かれているように感じるのだ。

あの他愛のない会話や考え事の中身は10年後、もしかしたら思い出せないのかもしれないけれど、その時の温度や感情は、生活のなかで幾度となく呼び起こされるのだと思う。そして、それらを引き起こしてくれる音楽は、時間が経っても再生できるところが素晴らしい。このアルバムがそばにある10年後の昼下がりを容易に想像できることが、すでに心から嬉しい。

柴沼 千晴

1995年生まれ東京都在住の会社員。言葉を書く。マイブームは丁寧な暮らしを豪快にやることです。

Twitter:@chiharushiba_

Instagram:@chiharushiba_

寄稿者:山口 将司(bed)

2017年の日本語インディーロック自主流通盤の中で最も話題になった一枚に必ずラインナップされるであろう京都発ベランダの1st mini Album。ベランダはVo.Gu.の高島とDr.Cho.の金沢により2014年4月に結成、2015年7月にBa.Cho.中野鈴子の加入により現体制での活動をスタートさせている。

高島と金沢は立命館大学出身である。個性的かつ刺激的なバンドを数多く輩出してきた立命館大学から現れたと見ることも出来るが、結成時のメンバーの年齢が22,3歳であることを考えると、サークル、大学が輩出したバンド、というのとは少し立ち位置が違うのかもしれない。

僕が彼らを初めて知ったのはYouTubeにアップされていた京都nanoでの『最後のうた』のライブ動画だった。繊細なメロディーと躍動感のあるリズム隊、しっかりと練られたフレージング、ミドルテンポ〜スローテンポをしっかりと聴かせきる演奏に、客席から1カメで撮影されたシンプルな動画ながらに感動したのを覚えている。2015年9月のライブ動画だったので結成から1年と少しでこの演奏をしていたのだから驚きだ。

本格的な活動スタートから1年と少し、2017年1月にリリースされた今作『Any Luck To You』は瞬く間に初回プレス500枚を売り切り追加プレス、現在も売れ続けているというが、結成間も無くであのクオリティのライブが出来るバンドだと思えばそれも納得だ。

MVにもなっているM.1 “早い話”は、息を吸い込むブレスからの軽快な歌い出しで始まるが、

「たまには慣れないことしよう マリネ作ってみよう 早朝に起きて」

というフレーズがどうにも耳に残る。そもそもマリネを作るのならば前の晩から仕込む方が味がしっかり馴染むのではないか、などと考えてしまうが、それ故「慣れないこと」なのだという情景描写の説得力があまりに見事だ。

言葉遊び的フレーズを散りばめながらコーラスワークや息のあったリズム隊による曲の表情付け、後半の急展開など遊び心満載で聴かせる。

M.2 “Let’s Summer”は90年代下北周辺のインディーギターロック隆盛期を思い出させるようなストレートな楽曲だが、高島の歌声がリラックスしていることで不思議とゆるい印象を聴き手に残す。ドラムサウンドの緩急が効いているのもポイント。

M.3 “野球部のノリ”は、タイトルからすると捻くれた京都人的メンタリズムが炸裂する曲かと思いきや、それを遠目に見つめる優しくも儚い視点で描写されており、高島の柔らかい歌声と表現力の高さもあいまってスっと耳に入ってくる。

M.5 “最後のうた”、彼らを初めて知ったのがこの曲ということもあるが、イントロのギターフレーズからそのフレーズを主軸に練りこまれた展開とメロディーの素晴らしさはやはり今作でも出色だ。中野のコーラス、ハーモニーが存在感抜群。別れと決意を歌うこの曲は20代前半特有の焦燥感と甘酸っぱさを併せ持った現時点の彼らだからこそ残せた瞬間の結晶であると感じる。

ここまでで相当バラエティーに富んだ楽曲群を見せて懐の深いバンドだなと思わせたところに8分近い長尺曲M.6 “巨大魚の夢”を持ってくるのだから恐れ入る。序盤のタイトすぎない隙間を残したドラムフレーズとグッと抑えたベースプレイが1番のサビが終わった途端に怪しく変容し始め、少しずつだが大きく動いていくような曲の中でのイメージ作り、情景描写を全員のプレイによって完成させていき、長尺を完璧に着地させる。ファンタジックな歌詞世界の中に飛び込む「人間のまま馬鹿になる」といフレーズも頭に残る。

M.7 “海になれたら”は、はっぴいえんど的とも言える箱庭感を自分たちの手中に収めたと言える出来。この曲の中野のベースプレイは、別のバンドでギタープレイヤーとしても活動しているからだろうか、曲にアクセントをつけていくフレージングが抜群で素晴らしい。

リピートで聴いていくとこの曲が終わったあとすぐにM.1『早い話』の息を吸うブレスへと繋がっていくのでエンドレスリピートが可能な構成になっているのもニクい。

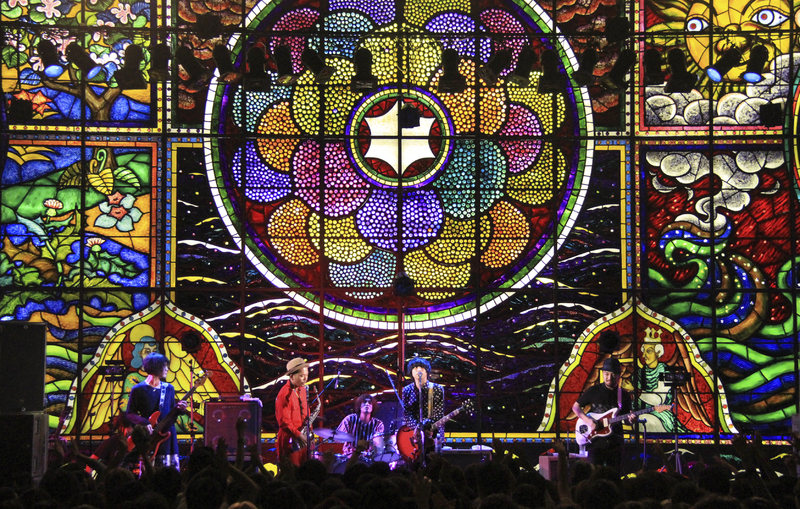

思えばくるりが『もしもし』をリリースし、京都の学生ロックシーンが注目を集めてからちょうど20年が経過している。京都はその後も様々なバンドを輩出し続けているが、真っ当な日本語ロックバンドがここまで話題になったことはあっただろうか、と振り返ってみると、意外にもその例がほとんどないことに気づかされる。くるり以降として形作られてしまった「京都っぽさ」的なものは良くも悪くも京都のロックシーンにおいて重くのしかかり続けているような気がするし、ある世代まではギターロックバンドをやる際にその「京都っぽさ」みたいなものと戦いながらバンドをやらざるをえなかった印象すらある。

ベランダはフェイバリットとしてくるり、スピッツ、BUMP OF CHICKENと並列してBuilt To Spillやbloodthirsty butchersなどの名前も挙げている。世代感も大きい気がするが、前述したようなくるりっぽさ、京都っぽさ、みたいな呪縛には囚われず、あくまで自分たちの血肉としてそれらの音楽を聴いてきたのであろうことが伺える。それが故なのか、例えば現行の海外インディーバンドからの引用や楽曲に忍ばせる毒のようなものはほとんど混じることなく自然にストレートに純粋に音楽が出来ている。

真新しいことをやるだけではなく、真っ当に良い曲を聴かせるということはとても難しい。彼らはそこに真っ向から勝負をかけにいっているように思える。

昨今日本語インディーロックの青田買い的な動きが起きているという話も耳にする。ベランダにはどうかその流れに飲まれることなく真っ当に大切に曲を紡ぎ、大きくなっていってもらいたい。

そして今作は、未来の大きな姿が透けて見えるような、現在とこれからを繋ぐ彼らのドキュメント的名作であるとも言える。同世代でしのぎを削りいずれも今年新作をリリースした東京のCHIIOやナツノムジナらと共に今日本語ロックシーンでは静かな地殻変動が起きているのかもしれない。

山口 将司

2005年に京都で結成、以後関西を中心に活動しているbedというバンドでギターと歌を担当

You May Also Like

WRITER

-

地域に根ざした世界中のインディペンデントな「人・もの・こと・場所」をおもしろがり、文化が持つ可能性を模索するためのメディアANTENNAです。

OTHER POSTS