言志の学校第3期 | もっと「発信」したい協力企業・自治体を募集

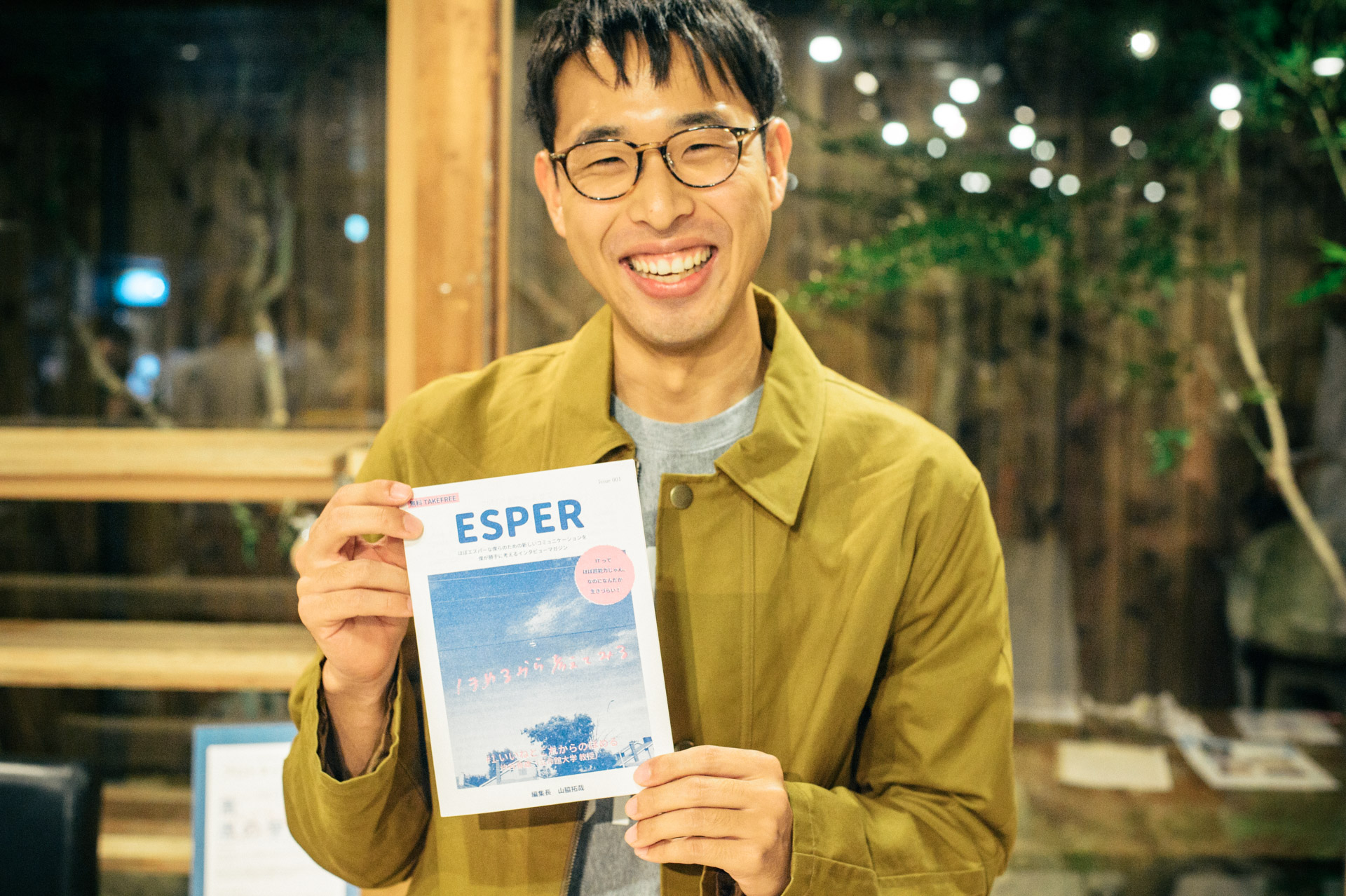

Webと紙をいったりきたりしながらカルチャーをテーマに「好き」を伝えるアンテナと、全国の「好き」がこもったフリーペーパーを京都に集結させる専門店・只本屋が共同で開催するスクール『言志の学校』。紙モノをつくる楽しさそのものと、紙を通じたコミュニケーションのあり方を模索するこの学舎の、次回の制作テーマとなる協力企業・自治体を募集します。

製品や事業、または街の魅力をもっと外に伝えていろんな人に知ってもらいたい。でもそれを誰にどうやって届けたら良いのかわからない、そんなお悩みはありませんか?言志の学校でのは紙モノの制作を通じ、多くの人を巻き込みながらその魅力をどのように伝えるかを模索する機会を提供します。

「紙」とは不思議な媒体です。Webではなかなか出会えなかったお客さんとふいに出会うことができ、新しいコミュニケーションが生まれる可能性を秘めています。まだ見ぬ、しかし必ずどこかに居る自分のファンを、紙モノを通して可視化して、これまでになかった濃密なコミュニケーションを作りましょう。

このような経緯で、今回私たちは「フリーペーパーやZINE, 紙媒体の雑誌を作って、自分たちの魅力を発信したい」という企業様や自治体様を公募いたします。

公募の概要:なにを公募しているのか?

言志の学校で製作するフリーペーパーの協力企業・自治体を公募いたします。

あなたがもっと発信したいことを私たちに教えてください。自社のサービス、製品、事業、または街そのもの……対象はなんでもOKです!私たちも知る機会のなかったような、これまでにない「好き」を是非とも教えてください! それをしっかりかみ砕いて、受講生たちと紙モノとしてアウトプットします。

文字として、紙として形になった「好き」は、じっくりと根を張るように今までとは違った拡がりを見せるはず。「好き」を徹底的に伝える情報と、その情報を乗せた紙を介して新たなコミュニケーションを作り出すことが私たちの今回の目標です。記事の情報や、紙の製品を、それだけで終わらせたくない。そうではなくて、生身の人間同士の交流を呼び込む “立体的な” コミュニティを形成することを目指します。

紙モノで例えばこんなことが可能になります

フリーペーパーの専門店只本屋には、日本全国の様々なフリーペーパーが集まってきます。地域を紹介するもの、企業のサービスや商品を紹介するもの、個人的に興味があるものまで、様々な団体から個人まで、あらゆる人々がフリーペーパーを作っており、それらが只本屋に集まってくるのです。その数3000誌とも4000誌とも。そんな全国のフリーペーパーが集まる本屋は、お客さんが何を手に取るのかを目撃しているので、自ずと魅力をうまく伝えている媒体をわかっています。だから私達はあなたの「好き」に合致した、適切な紙モノを通じたコミュニケーションを提案できるのです。

紙モノを使ってできること① 地域を盛り上げる

紙の良さは、そこにあれば誰にでも読まれる可能性があるということです。

より遠くまで情報を伝達する、という意味では紙はwebほどの力はないかもしれません。しかしこれを「土地に縛られるデメリット」だと考えるのか、「簡単にローカルに根を張れるメリット」だと考えるかは自分たち次第です。ローカルに根差したフリーペーパーが地域の活性化に大きく貢献した事例をご紹介します。

事例:広報誌『瀬戸内しまのわのわ』

広島県の広報誌『瀬戸内しまのわのわ』は、広島・瀬戸内エリアを中心に

- 明るく元気な地域住民の活動を通して

- 瀬戸内の豊かな資源を見直し

- 人口減少時代における元気な社会のヒントを探る

という3つの目的を持ったフリーペーパーです。

日本は島国なので海に面する地域がたくさんあります。それぞれの地域が自分の地域の海や浜辺、海産物などを紹介するので、そう言った地域冊子、フリーペーパーは山のようにあります。只本屋では、そう行った冊子がたくさん集まってくるので、そんな中でこれから地域史を背作していくには、他の地域冊子とどのように差をつけていくかというのが、これからの広報誌や地域誌にとって必要不可欠な要素だと思います。

そういった意味では、他とはちょっと違うというフリーペーパーが『瀬戸内しまのわのわ』だったりします。広島県には瀬戸内海に個性豊かな島々がたくさん点在しています。広報誌『瀬戸内しまのわのわ』では、海に隣接する10の市町を紹介しており、1号でひとつの島を掘り下げて、様々なコーナーでその島のことを教えてくれます。例えば「これが私の通学(海)路」というコーナーでは、船で学校に通う学生にスポットを当てていたりと、人や文化に生活に触れ、魅力的に伝えているコーナーは他にはない特色に感じます。他の媒体とは違い偏った情報しか掲載していないのですが、それが功を奏して一度も行ったことのない土地の魅力に触れられるのが魅力です。

デザインも明るく、手に取りやすい紙面構成で、新聞サイズと大きめなサイズながら、只本屋でも手に取られることが多い人気の冊子です。

紙モノを使ってできること② 自分たちの魅力を掘り下げる

制作とは、自分と向き合って、アピールポイントを掘り出す作業です。

この対話を通じて、「自分にとっては当たり前だけれど特別なこと」や「自分でも気づかなかった隠れた魅力」に出会うことができます。

より深く・より新鮮な魅力を発信しているフリーペーパーを例に挙げてみます。

事例:フリースタイルな僧侶たち

『フリースタイルな僧侶たち』は、宗派を超えたお坊さん(僧侶)と仏教ファンのコミュニティであり、「”お坊さん=お葬式”というイメージを脱却したい」「仏教の持つ豊かな可能性に出会っていただきたい」という想いから創刊されたフリーマガジン。今年でなんと10年目を迎えました。

お坊さんたちが自分たちの世界をもっと知って欲しくて、フリーペーパーを作っているのです。フリーマガジンは毎号1万5000部を超え、2018年11月にはWebマガジンを創刊。また、年1回の主催イベント「修行体験ブッダニア」を中心に、ほぼ毎月イベントを開催しています。フリーペーパーの世界でも話題を呼び、数々の新たな試みで注目が絶えません。

代表は現在第3代目。世代が変わるごとにフリーペーパーの色が違ってくるのも面白いところ。自分たちが世界とどのように関わっていくべきかという想いから、フリーペーパーだけでなく、イベントやwebマガジンなど様々な伝え方を試みています。

只本屋でも初めてのお客さんにはまず紹介する一冊です。「こんなのあるんだ」という声とともに笑みがこぼれるフリーペーパーです。

フリースタイルな僧侶たち

https://freemonk.net/

紙モノを使ってできること③ シーンをつくる

紙媒体はシーンやブームの火付け役も担います。特にフリーペーパーやZINEといったリトルプレスの現場では、その希少性とマニアックさがファンの心をくすぐりやすいです。くすぐられたファンの火種は、時間を掛けて次第に大きな炎に。

「その変なやつ、見たことある!」とブームがブームを呼んでひとつのシーンに成長します。

事例:縄文ZINE

『縄文ZINE』は、縄文とMAGAZINEが合わさった造語。もちろん縄文人とかけていて、縄文時代をテーマにした今までになかったフリーペーパーです。

手がけているのは東京のデザイン事務所ニルソンデザインの望月昭秀さん。縄文好きが高じて縄文ZINE を発行したのが、およそ5年前の2015年のこと。現在は10号まで発行されています。最初は個人的な企画から始まったこの雑誌ですが、号を重ねるごとに各地で新しい縄文ファンを「発掘」しました。現在は毎号3万部を発行し、日本全国300カ所以上で配布されており、全国の読者がいつも最新号を心待ちにしています。

只本屋にもこれをめがけてくる方がいるくらいです。日本人なら誰もが知っていて、それでいて誰もよく知らない、文字もお金もなく確かなことがなにも言えない時代、縄文時代。それを現代人の感覚で読み解いた本が縄文ZINEです。

縄文ZINEが火付け役になっているかどうかは定かではないですが、縄文ブームというのをにわかに感じます。それ自体は、2009年頃からあったと言われています。大英博物館で開催された企画展『The Power of Dogu』で、2カ月あまりの会期中におよそ7万人の人が足を運び、その凱旋帰国展『大土偶展』が東京国立博物館で開催されました。、本当に土偶で人が集まるのかという心配をよそに、およそ13万人が集まったそうです。その後火焔土器や土偶など様々な要素が注目となり、2018年に再び東京国立博物館で開催された特別展『縄文―1万年の美の鼓動』では、予想をはるかに上回る35万人の来場者があるなど、縄文がブームとなったことは確かでしょう。

縄文時代に全く興味のなかった只本屋の周りの若い世代(20,30代)からも縄文の話を聞くなど、日常に縄文を感じるあたりにブームを感じます。そして20,30代の若い世代のファンが増えて行っている要因の一つには縄文ZINEの様な媒体との出会いがあったことが要因の一つではないでしょうか。

業界紙やある特定のシーンを切り取ったニッチな冊子は他にも沢山あるのですが、異色でありながらも可愛くてポップで面白い手に取りやすいデザインで編集された媒体には、デザイン力の高いスキルを感じます。

フリーペーパーだけでなく、その後の書籍化、イベント運営などの展開も含めて、とても参考になるフリーペーパーです。

縄文ZINE

http://jomonzine.com/

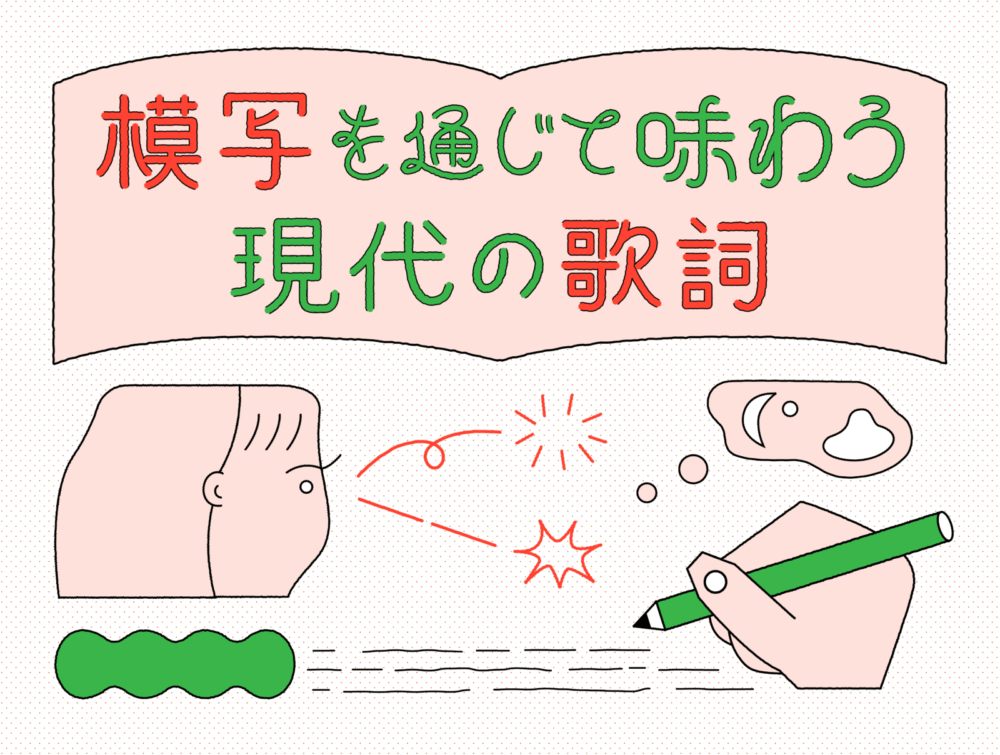

紙モノを使ってできること④ 難しそうな問題も親しみやすく

「読者の顕在的なニーズ」ではないけれど、しかし必ず届けるべき情報や熱意を伝えられるのが紙モノです。デザインや編集の力でしっかりと伝えることが可能になります。

その他 過去の参加団体の事例:hesso

東北大学病院の広報誌『hesso』は、大学の情報を発信するとともに、人の身体そして医療にまつわる情報を発信している媒体です。2013年に創刊され、毎年4回1万部を発行しています。

病院の広報誌ってすごく固いイメージがあったんです。待合室に冊子があっても、自分がかかっている病気や症状でない限りはあまり手に取らないものが多いかなという印象があります。長い待ち時間に少しでも興味を持って読むことのできる冊子があればいいなと個人的には思うんですが、そういった点でも、このhessoはスゴく読みやすい印象があります。

毎号毎号取り上げる医療題材をかえており、小児科の特集では、絵本のような体裁を取っていたりとデザインや試みも面白く、医療や身体など現代人の興味に合わせた媒体は数あれど、読みやすく親しみやすい印象を与えている媒体です。これだったら集めて置いておいてもいいかもと思えるものです。

そして、2019年の11月発行回の25号でさらなるリニューアルを行いました。サイズも一回り小さく、手に取りやすいもものになり、表紙にイラストレーターの100%orangeを起用、「当たり前の幸せ」をテーマに、誰もが「ほっとする・安心する・うれしくなる」広報紙を発行する様です。

医療やサービスの安心安全に目を向けるものが多い医療系のフリーペーパーの中でも、もう少し日常に寄り添った目線での広報紙は珍しく、高齢化や健康に気を使う現代において、とても健全なフリーペーパーではないでしょうか。

webマガジン hesso

http://www.hosp.tohoku.ac.jp/hesso/

こうした事例を参考にしつつ、様々な状況に合わせた適切な方法を模索します。この記事で例に挙げたのは3つですが、目的や手段は多種多様。フリーペーパーやZINE の数だけ各々のゴールや方法があるのです。

きっとどこかに居るはずの理想の読者の手に取られる媒体をつくって、魅力を発信できる一番の方法を一緒に検討しましょう。

言志の学校とは?

言志の学校とは、京都は東大五条のフリーペーパー専門店・只本屋と、「知らないを楽しいへ」をモットーに西日本のカルチャーを伝えるwebメディアである私たちアンテナが共同で運営するスクールです。

「紙で好きを表現をして、誰かに届けて伝えたい!でも、どうやって作ればいいのか分からない!」という人たちのために、企画・ライティング・編集・印刷・流通のそれぞれに精通する各領域のエキスパートが教鞭をとります。紙モノをゼロから創作活動をする礎となるような技術や知識を伝授してきました。

さらに詳しくは言志の学校公式サイトをご覧ください。

なぜ公募するのか

これまで過去2回に渡って、『言志の学校』を開校しました。実際に行って感じたのはそのポテンシャルの高さです。集まってくる受講生は年齢のバックグラウンドもバラバラ、でも「伝えたい」という想いは人一倍強く、出てくるアイディアもユニークなものばかり。これまでは各受講生ごとに好きなテーマで制作をおこなってもらっていたのですが、「こんな彼らにもっと具体的なテーマを与えたら、面白いコミュニケーションを生み出すことができるんじゃないか?」と思ったのが、今回一緒にプロジェクトを進行する協力者を募集するきっかけとなりました。

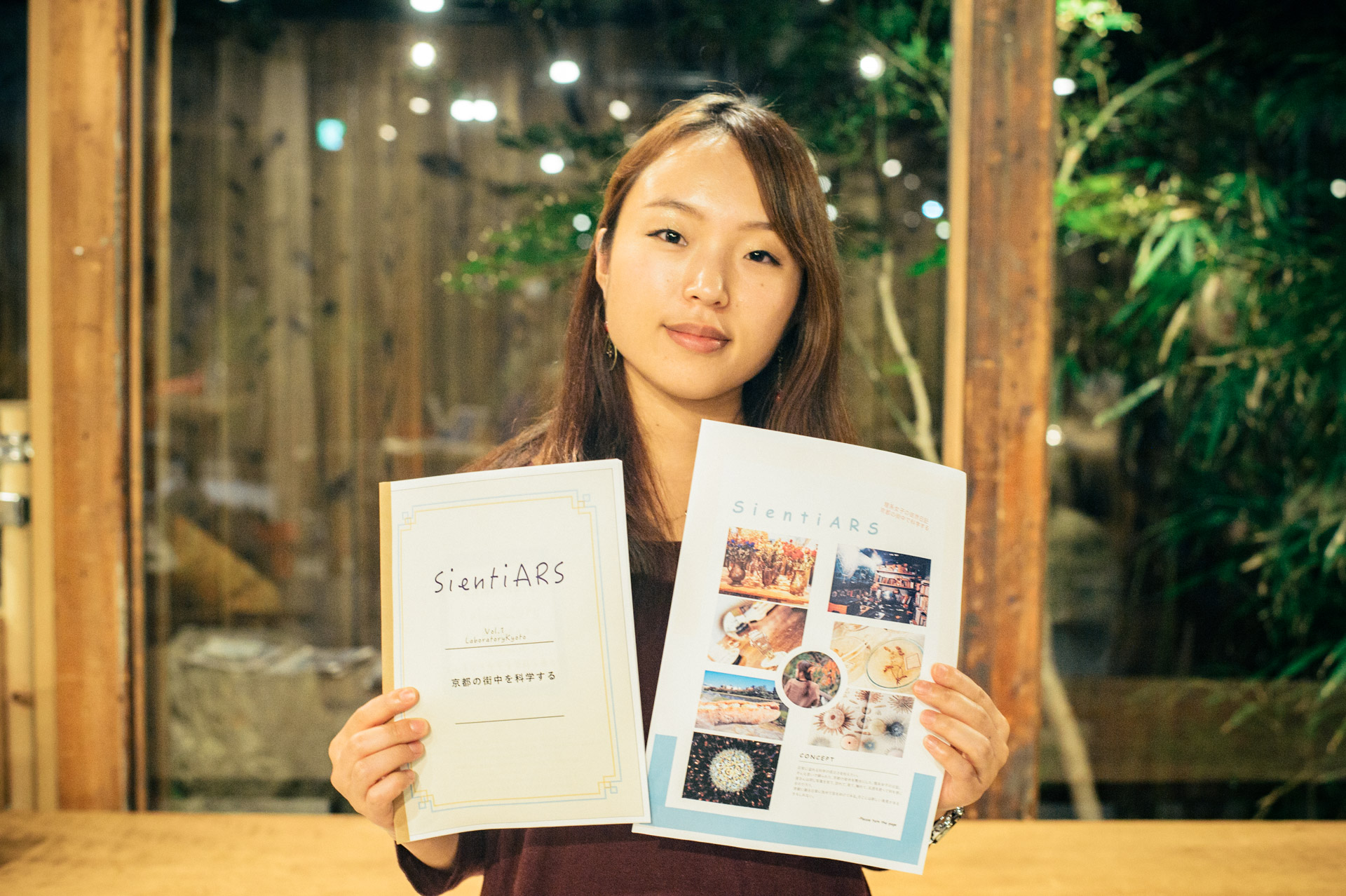

言志の学校のこれまでの実績

言志の学校は、これまで2度開校し、30人の受講生が集まり、ZINEを0から考案・制作。一部メンバーは講座終了後も各々の活動を続けています。

過去のレポート

言志の学校第2期の様子を伝えるレポートをご紹介します。ゲスト講師をお招きした際の模様がすべて記録されています。

過去これまでのゲスト講師一覧

アイディエーション、ライティングと編集、デザイン、印刷、さらには流通まで。各分野の第一線で活躍するエキスパートをゲスト講師としてお招きしています。

■ 第1期(2018年8月開講)

- 山田 毅(只本屋)

- 松倉早星(Nue inc.代表 / プランナー)

- 土門 蘭(京都文鳥社 / 小説家)

- 柳下恭平(京都文鳥社 / 編集者)

- 水迫涼汰(只本屋 / グラフィックデザイナー・イラストレーター)

- 後藤多美(ANTENNA / デザイナー)

- 古屋光一(レトロ印刷 JAM / 創設者)

■ 第2期(2019年6月開講)

- 森岡友樹(「物件ファン」チーフファン)

- 山下昌毅(修美社)

- 小林由佳(小学館「this」「Maybe!」編集長)

- 赤井佑輔( グラフィックデザイナー)

- 大垣守可(大垣書店)

- 後藤多美(グラフィックデザイナー)

(敬称略, 登壇順)

詳しくは言志の学校公式サイトをご覧ください。

主催のアンテナ・只本屋について

「言志の学校」を運営する私たちアンテナとフリーペーパー専門店・只本屋について、改めて詳しくご紹介します。

アンテナ

アンテナは京都を拠点とするWebマガジンです。

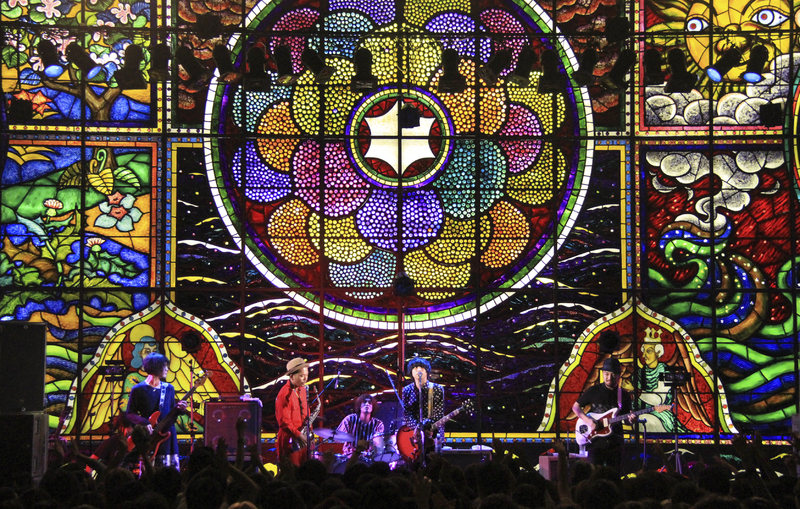

「京都には縦にも横にも広がるインディーカルチャーの地場があるのに、どうして誰も発信してアーカイブしないんだろう?」という疑問から2013年にフリーペーパーを創刊。その後、Web版をオープン。地道な活動が花開き、最初は 3人だった編集部も現在は20人を抱える大所帯。いつしか音楽のみならず映画や書籍、食やデザイン… といったカルチャー全般を取り扱うサイトに成長しました。

掲載エリア規模も年々拡大しており、京都の枠を飛び越え関西一円、ひいては西日本一帯をカバーする西日本最大のカルチャーサイトを目指しています。

只本屋

京都の東大寺五条に店舗を構えるフリーペーパー専門店です。書籍としては一般流通していないフリーペーパーを全国から収集し本屋という形で提供しています。しかしながらオープンしているのは月末のたった2日間のみ。機会を逃せばまた来月。謂わば「幻の」本屋さんです。

島根県浜田市での活動や様々な場所への出店など活動は多岐にわたり、メンバーも関東関西で、デザイン、アートに関わるに携わる仕事などに携わり、全国の色々なところに散らばって活動しています。

今回の公募企画で私たちできる4つのこと

①紙の印刷物を納品

②徹底的な課題のヒアリング

③制作経過のアンテナ本誌掲載

④新規ファンとの出会いの機会を提供

今回、この公募企画でみなさんに私たちができる具体的なことは、大きく分けて上記の4つです。

①紙の印刷物を納品します

みなさんの課題を解決できるような、素敵な冊子をお届けします。

もちろん完成した紙モノは、自由に印刷・配布していただいて結構です。必要とあらば私たちも配本のお手伝いをさせていただきます。

※印刷費用の実費はご負担いただきます

②徹底的に課題をヒアリング

紙モノの制作のために、きちんとヒアリングを行います。

媒体はあくまでも手段です。目的を的確に見抜いて課題に取り組む必要があるからです。なにがしたくて、どんな情報を発信するべきなのか。受講生とアンテナ、只本屋のメンバーがしっかりとヒアリングして、目指すべき目標を定めたうえで知恵を絞って制作にとりかかります。

③制作の経過をアンテナへ掲載

どんな企業や自治体の、どんな課題を、どんなチームのどんな作品で力添えするのか。紙モノの制作の過程や裏側をレポートとしてまとめて、アンテナのWeb本誌へ掲載します。

④新たなファンとの出会いの機会を提供

受講生と一緒に、しっかりとしたリサーチをしたうえで紙モノ制作に挑むという今回の企画ならではの期待ですが、この取り組みを通して受講生たちがみなさんのことを深く知って常連さんとも呼べるような強い繋がりのファンになってくれるかもしれません。ムーブメントは小さなコミュニティからはじまります。制作を通した濃密なやりとりは、一般の消費者やユーザーとは到底比べ物にならない繋がりを見出す可能性を秘めています。

期間・費用

ご応募の際に必ずご確認ください

| 期間 | 応募締切:1月24日(金)

制作期間:2020年02月 – 05月(予定) ※冊子の完成は5月の末を予定しています |

|---|---|

| 費用 | ¥500,000(税込)※印刷費別 |

| 備考 | 言志の学校の受講生への講義をお願いする可能性があります。 |

お申込みはこちらから

■企業・団体名

- 種別(企業・自治体・その他)

- 代表者氏名

■ご連絡先

- メールアドレス

- 電話番号

■過去の紙モノ刊行履歴(ナシでも可)

■現在感じているお悩み

■これまでの取り組みがわかる広報物

上記をご記載のうえ、「件名 / 言志の学校 | 協力企業・自治体申し込み」とし以下リンク先よりご連絡ください。

さいごに

さて、長くなってしまいましたが概要と詳細は以上になります。

「紙」という不思議な媒体のさらなる・そしてまだ見ぬ可能性を一緒に探求できれば幸いです。たくさんのご応募をお待ちしております。

WRITER

-

地域に根ざした世界中のインディペンデントな「人・もの・こと・場所」をおもしろがり、文化が持つ可能性を模索するためのメディアANTENNAです。

OTHER POSTS