アーティストが集まる理由ーー代表・番下さんに聞いた、bud musicが描くフラットな関係性

bud musicは、大学を卒業後、レコードショップで働いていた番下慎一郎さんが立ち上げ、京都を拠点にその規模を拡大してきた。NABOWAやjizueに加えて最近では今年の『FUJI ROCK FESTIVAL』に出演を果たしたyonawoや、奇妙礼太郎が加入したことも記憶に新しく、勢いが止まることはない。その背景には、決めつけの思考を否定し、議論の上で常に最適解を探し続ける探究家・番下さんの開いた理念と、来るものを拒まない受け入れ体制で、全方面に将来の仕事の種を蒔き続けるしたたかな貪欲さがあった。

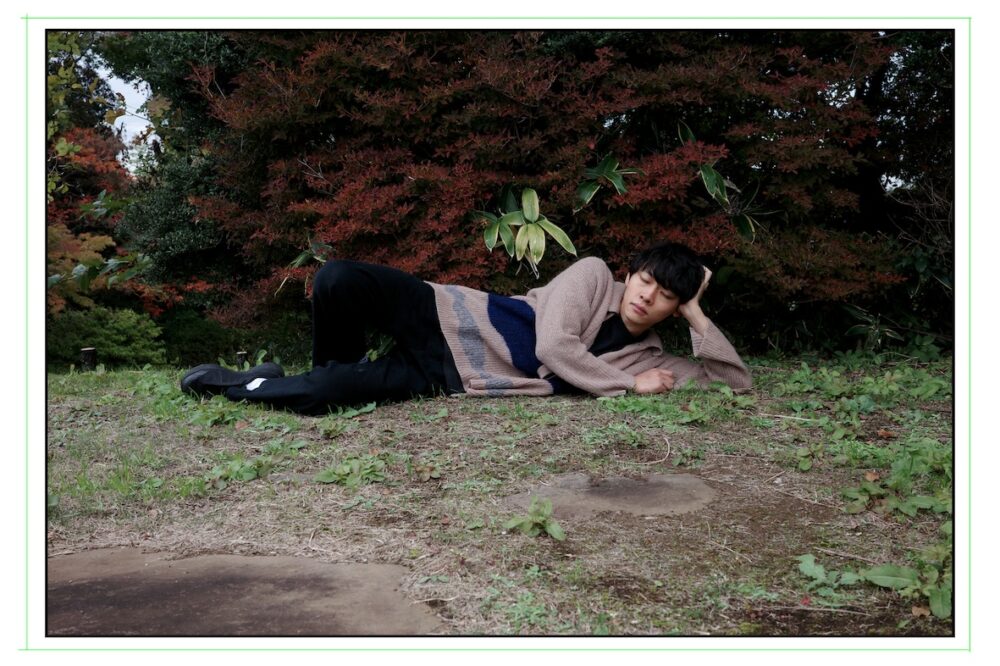

番下慎一郎

石川県出身。2001年より京都に移住し、レコードショップバイヤー経験を経て、2009年に株式会社bud musicを設立。京都を拠点に、アーティストのプロデュースや、マネージメント、音楽レーベルの運営などを行う。FM京都α‐ステーションで毎週木曜日にオンエアされている「CROSS POINT」のDJも務める。

僕がいろんな人と仕事をするっていうことは、その人にも僕という選択肢が生まれるんですよ

続々と所属ミュージシャンが増えていますが、どのように出会ってるんでしょうか。

実は僕から声をかけることはそんなにないんですけど、最近僕が声をかけたyonawoっていう福岡のバンドはサブスクで知りました。「すごくいい音楽やっているな」と思ったので、共通の知り合いにつないでもらって会いに行きましたね。奇妙礼太郎さんは彼から連絡がありました。うちの場合はあんまり堅苦しい感じの話とかはせず、「お互い一緒にやりたいと思うか」という気持ちを大事にしています。僕が好きな音楽なのは大前提で、売れるかどうかは重要じゃないですね。もちろん売れるための努力はしますけど。それよりも、本人たちが幸せで、関わっている僕たちも幸せを感じられるんだったら、それはそれで一つの正解だと思うんです。僕もこの仕事が好きで始めたし、ミュージシャンも音楽が好きで始めたと思うので、売れることよりも、その時の気持ちと変わらずに長く続けることを大事にしたい。2019年に10周年のイベントをやった時くらいにそれをすごく感じて。

〈KYOTO MUSE〉〈磔磔〉〈CLUB METRO〉で2日間、SPECIAL OTHERS / Salyu / fox capture planなどbud musicのミュージシャン以外も出演されたイベントですよね。その日が転機になったんでしょうか。

そうですね。お客さんがたくさん来てくれて、多くのミュージシャンも駆けつけてくれて、いろんな人に支えられてるとめっちゃ感じたんですよね。それが目に見えた瞬間で、「売れててよかった」じゃなくて、「続けててよかった」って思ったんです。それまでは、もっとがむしゃらに売ることばかりを考えていましたね。でも10年やってきて、売るのは大前提だけど、それよりもたくさんの仲間がいる環境で音楽を続けられることが幸せだなって思ったし、そっちの方が難しいことだなと思って。

それだけ多くの仲間を巻き込める秘訣を知りたいです。ミュージシャンとの向き合い方で何を大切にされていますか。

そんなに特別なことはしてないですけど、結局人と人とのことなので、気持ちが共有できているかはとても大事にしていますね。ミュージシャンの希望は、可能な限り叶えてあげたいと思っています。だから例えば「このフェスに出たいです」って言うんだったら、ミュージシャンにも頑張ってもらわないといけないけど、僕も一緒に頑張って、楽しいことも辛いことも共有する。それで出られたらめちゃくちゃうれしいじゃないですか。そういう向き合い方をしていると、勝手に良い方向に向くと思います。あとは、否定しないことは重要ですね。たとえばバンド内で意見が割れた時、少数派の意見も否定をせず話を聞いて、全員が納得するまで議論する。それで関係性が悪くなることはないので、極力遠慮はしない方がいいですね。正解は無数にあるから、とにかく考え方を開いてないと。まずは人の意見を聞いた上で、僕はこう思うよ、と伝えますね。それで相手の意見を聞いて自分の意見を変えてもいいと思うんです。

そのほうがいいものができると。その姿勢は、他社との仕事でも同じですか。

そうですね。それがちゃんと向き合うってことだと思うから。僕のやり方を相手はどう感じているのか聞きたいし、逆に僕も相手に遠慮せず意見を言います。別に相手に合わせもしないですね。あとは「こことしか仕事をしない」ということではなく、基本オープンにいろんな人と仕事して、仕事の質を深めることを大事にしています。だからjizueやyonawo、奇妙はメジャーでやっていますし、どこからリリースするのか一つ取ってもそのミュージシャンにとって何が本当に幸せか、ちゃんと考えて選択しますね。そうすると、自分でも意識していないうちに周りに頼れる人が増えるんです。結果的にやりたいことを形にしやすくなるし、仕事も増える。

つながっておくことで声がかかると。

そうそう。僕がいろんな人と仕事をするっていうことは、その人にも僕という選択肢が生まれるんですよ。そうすると、何かやりたい時に声がかかる。業界を生きていく上では、それがすごく大事です。その瞬間に仕事にならなくても、可能性の種は蒔いておいたほうがいい。自分は自分で頑張って相手も相手で頑張っているので、つながっておけば、いつか大きなことができるかもしれない。全員と仲良くする必要はないけど、オープンであるべきだなとは思います。

自分からアクションを起こさないと、今は情報も多すぎて、誰にも届かない

声がかかる機会は東京にいた方が単純に多そうですが、それが京都で13年続いてきた秘訣なんですね。

会社は京都ですが、実は東京にいる方が多いんですけどね(笑)たくさんの人に聴いて欲しい、たくさんの人に見て欲しい、というのは総じて“拡げる”っていう作業だから、僕らも拡げないとね。東京だったら事務所もたくさんあるし、レコード会社も多いけど、関西って少ないじゃないですか。だから京都でやれているのはすごく自信になっています。僕はこの街に育ててもらったので、どういう状況でも会社は京都がよくて、それを叶えられるように頑張る。でも“拡げる”のが大事という点では、他の地方にいたとしても同じですね。ミュージシャンも一緒じゃないですか。なるべく京都の外の人たちのやり方は、よく見た方がいいですね。

京都で活動することを選ぶにしても、外を見た上で、京都を選ぶと。

そうそう。京都独特のカルチャーはすごく素敵だと思う一方で、京都の人たちは内に向きすぎているとも思います。小さな街ですぐ周りに友達もできるし、居心地がいいと思うんですよ。でも同じお客さんの前でライブをしても拡がらないし、自分からアクションを起こさないと、今は情報も多すぎて、誰にも届かないんです。仕事で種を蒔く話と一緒で、どこにチャンスがあるか分からない。今だったらDIYでサブスクの配信もできるじゃないですか。それも種を蒔くってことですよね。僕もyonawoをサブスクで知ったし、実際にそういうことがあるわけですよ。京都の音楽シーンって本当に小さいので、外に目を向けて、届く可能性を信じて、ちゃんと発信する。それができるミュージシャンはどこでも勝負できると思いますね。

最後に今後の10年の展望について伺えますでしょうか。

この13年間、シビアな局面は多々ありますけど、それも含めて楽しいし、ちゃんと苦労していくことで成長もできた。音楽の世界は厳しい世界なので、上手くいかなくても一緒にやってよかったとか、また頑張ろうとか、そう思えるような関係をミュージシャンと今後も築いていきたいです。2029年に20周年を迎える時にはさらに新しい仲間も加わっているといいな。その先も、今の仲間やこれから新しくできる仲間みんなと楽しく仕事をしたいですね。40歳になっても50歳になっても変わらずステージに立てて、作品を出したい時に出せるのってすごく素敵だなと思うんです。ミュージシャンには生涯現役でいて欲しいし、bud musicは、そういう環境をつくりたいと思います。しんどいのはいいんですけど、楽しくないのは本当に良くないので、そうはなって欲しくないな。自分が関わってるミュージシャンにはずっと楽しんで欲しいですし、そしたらその時、僕もきっと楽しいんだろうなって思いますね。

WRITER

- ライター

-

1997年生まれ、みずがめ座。西荻窪|成城|祖師ヶ谷大蔵

OTHER POSTS

カルチャーWEBメディア NiEW(ニュー)、Musicman、ANTENNA等で執筆。