2日目の『京都音博』に感じた“らしさ”の理由 -『京都音楽博覧会2023』ライブレポートDay2

昨日の雨から曇りへと空模様も変わり、初めての2日目を迎えた17回目となるくるり主催の『京都音楽博覧会(以下、京都音博)』。1日目から司会を務めていたFM COCOLO DJの野村雅夫も驚きながら発言していたが、2日目の出演者すべてが『京都音博』初参加。しかし、今までこのステージに立っていなかったことが意外な顔ぶれが見事にそろったといえるラインナップとなった。くるりを含む7組のアクトが梅小路公園で魅せてくれたステージを振り返るとともに、「資源が”くるり”プロジェクト」の立役者である株式会社梅小路まちづくりラボの足立毅さんとコンポストアドバイザーの鴨志田純さんの視点でみた『京都音博』の環境への取り組みについてレポートする。

くるりの‟音楽伝播力”を感じる、三者三様の愛のカタチ

今年、結成27年を迎えたくるり。彼らの音楽がいろいろな世代のアーティストに伝播していることを強く体感したのが2日目の前半を飾った3組だ。トップバッターは秦基博。くるりの岸田繁(Vo / Gt)が「音博に出てくれそうやのに、出ていなかったアーティスト」と紹介していたが、それもそのはず。2013年に開催された『待ち人フェイバリット vol.2』にて岸田と二人でくるりの楽曲‟男の子と女の子”を歌い、秦のリクエストで‟宿はなし”をくるりと共演したというエピソードもある。

そんな彼が最初の曲として選んだのは‟鱗”。『京都音博』がはじまった2007年にリリースされた曲だ。気持ちよさそうに歌う彼の声が、梅小路公園中に響き渡る。観客からも自然に手拍子が起り、1曲目から初出演とは思えない一体感が生まれていた。MCでも20歳の頃にくるりの『図鑑』を聴いていたこと、かつて『アンテナ』に収録されている‟グッドモーニング”の歌詞について話したことなど自身のくるりファンぶりを披露していたが、それ以上に歌声の端々にここで歌える幸せを感じる。圧巻だったのは最後に、ギターを置いてスタンドマイクを片手にかみしめるように歌った‟イカロス”だろう。そんな彼の渾身のステージに万雷の拍手が送られた。

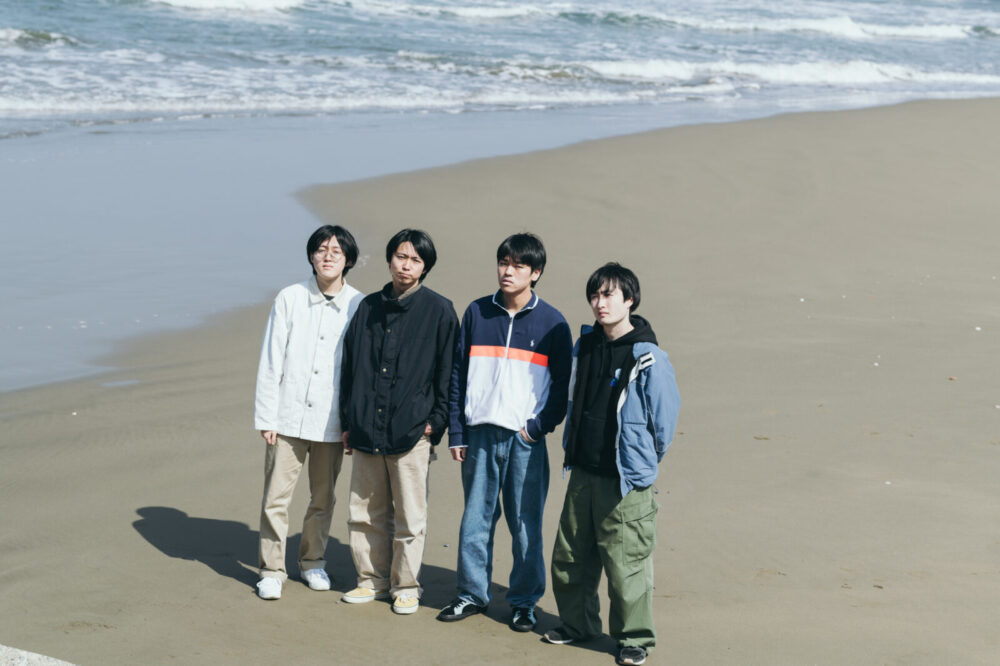

昨年、SNSで注目され紅白歌合戦でも歌われた‟シンデレラボーイ”をリハーサルで惜しみなく歌い、本番前から会場を沸かせていたのは石原慎也(Vo / Gt)、秋澤和貴(Ba)、せとゆいか(Dr / Cho)によるスリーピースバンドSaucy Dogだ。1曲目からくるりのリスペクトを感じてしまったのは、カバーではなく彼らが作った上京ソング‟東京”からはじまったからだろう。‟雷に打たれて”で巧みな指使いでベースソロを聴かせてくれた秋澤はくるりファン。以前くるりの佐藤征史(Ba)と対談した際に、学生の頃からくるりを聴いていて“春風”で泣いたこともあると発言していた。石原に急遽振られたMCで彼は、気恥ずかしそうに自分が音楽を辞めようと思った時にくるりを聴いていた話をしていたが、直後に演奏した‟怪物たちよ”では堂々とした姿でベースを弾き、和音を鳴らすなど中澤らしい複雑なプレイで楽曲に深みを添える。石原が「ここに居るみんなが俺たちが誰よりも優しい、そしてカッコイイ怪物になれますように」と言っていたが、3人の音だけで観客を惹きつけた彼らのほうこそカッコイイ怪物だった。

「くるりの音楽は薬でもあり毒でもあります。そのままではいいわけないんだよね。変化しなければいけないんだよね」とステージに登場すると、自身の音楽への向き合い方について吐露するように語ったのは「くるりが好きだ」と公言していたsumikaの片岡健太(Vo / Gt)である。目標としていたステージに立てた、この日のための曲にも思える‟祝祭”からスタート。歓びに満ち溢れたピアノのメロディが印象的な‟Lovers”では観客も歌い、彼らの心躍る演奏に応えた。さらにテンポアップし‟1.2.3.4.5.6”では合いの手に「音博」を連発し会場を盛り上げ、‟ふっかつのじゅもん”では途中の歌詞を‟出られる日をずっと待っていた”と言い換え、曲中でもこの場にいる喜びを伝える。

冒頭に話したMCのアンサーとでもいうように、くるりが大好きだから似てることをしていたら勝てないと思い今の音楽性に辿り着いたことを赤裸々に告げる。その言葉どおり表情の異なる7曲を全力で演奏し笑顔でステージを後にした。三者三様に音で、言葉でストレートに放たれるくるり愛は、観客にも確かに伝播し、共にこの場にいる歓びを分かち合っていたように思えた。

『京都音博』が実現させた一期一会のステージ

思いもよらない音楽との出会いの場でもある『京都音博』は、時に夢のようなステージを目撃する場にもなる。この日、4番目にステージに上がったのは声優で歌手の坂本真綾だ。京都を舞台にした和菓子をテーマにしたアニメ『であいもん』で主題歌“菫”の作・編曲を岸田が手がけたことが縁となり出演することになったという。扇谷研人(Key)、外園一馬(Gt)、藤谷一郎 (Ba)、佐野康夫(Dr)、毛利泰士(Per)をサポートに迎え、ゲームの主題歌“逆光”や、アニメ『カードキャプターさくら』のオープニング曲“プラチナ”などの楽曲を披露。

そして、誰もが期待しただろう瞬間はラストにやってきた。岸田を招き入れ、最後に演奏されたのは‟菫”。坂本の優しい声音に体を揺らしながら岸田がギターを鳴らし、途中の間奏では外園のギターソロにスライドギターの音色を重ね彩を添えていた。例えば、2009年に岸田が手がけた”夜汽車はいつも夢を乗せて”を歌った石川さゆりのように、これまでも数々の共演がなされてきたが、まさに、一期一会の共演という言葉がぴったりのステージだった。

音楽は国境を超える。そう感じたのはTigran Hamasyan “StandArt”。くるりの面々がTigran Hamasyanの存在を知ったのは2013年にリリースされた『Shadow Theater』だという。Tigranが劇伴を務めた『ある船頭の話』の試写会に行ったこともあると話す佐藤は、彼の出演が念願であったと熱く語り、彼らをステージへと迎え入れた。Tigran Hamasyanは、ダブルベースにHarish Raghavan、ドラムスにJeremy Duttonというトリオ編成で舞台に登場する。

1曲目は1994年にデヴィッド・ラクシンが発表したジャズのスタンダード‟Laura”。Tigranがグランドピアノと向かい合うと、ピアノの音を確かめるように滑らかなタッチで甘やかでクラシカルな音色を奏でていたところ、そのタッチが一変。ピアノの音がジャジーに変容したのを合図に情感たっぷりに弾かれるベースと冷静な眼差しで的確に繰り出されるドラムが合わさる。スリリングに繰り広げられる構築と溶解。この場所の空気に併せて楽曲を新しく解釈しているかのようにも思えた。予測不能の心地よさというのだろうか、曲名がわからずとも3人の演奏に観客が引き込まれていることがわかる。途中、ステージ周辺に立ち込めた霧も相まって、ここが梅小路公園であることを忘れてしまうような幻想的な空間が広がり、忘れがたい音楽体験となった。

華やかな”英雄ポロネーズ”の音色で夕暮れ時の梅小路公園を染め変えていったのは角野隼斗だ。彼のことをCateen (かてぃん)という名で活躍するYouTuberとして知っている方も多いだろう。舞台に置かれたグランドピアノとアップライトピアノを弾き分けるだけでなく、クラシックとジャズを行き来し自由に音色を変え演奏する。ピアノという楽器で音楽のジャンルを軽やかに飛び越え、独自の音を求め続けているという姿勢は先ほどのTigran Hamasyanにも通じるものがあるかもしれない。

そんな彼のステージの最後に、急遽発表されたのが岸田とのコラボだ。くるりの楽曲のフィーチャリングといえば、2007年の『京都音博』で実現し、音源化もされた小田和正の‟ばらの花”が思い出されるが、今回コラボするというのは角野も好きだという‟JUBILEE”。岸田は右手で指揮を降るように手を揺らし、角野の奏でるピアノの音に没入するように半ば目をつむりながら歌う。角野のピアノが岸田の歌心を存分に引き出していたようにも見えたが、ギターを弾く時はエレキギターらしい質感の音で存在感を漂わせ、後奏では演奏者としての音のぶつかり合いを楽しんでいるように見えた。それは、音楽のいろいろな一面を発見させてくれる『京都音博』ならではの景色だった。

緑の京都タワーのように、『京都音博』を象徴するフィナーレ

2日目ということで衣装を一新し、昨日と同じく最初にステージに登場したのは岸田と佐藤、松本大樹(G)、石若駿(Dr)、野崎泰弘(Key)、加藤哉子(Cho)。1曲目は昨日と同じ‟琥珀色の街、上海蟹の朝”だったが、すべてのアーティストの演奏という熱気を浴びたあとの演奏は、開会宣言で佐藤が「2日目のカレーくらいコクのある一日にしたい」と話していたとおり一味違うもので、後奏では石若のドラミングが魅せてくれた。そして、スティックの三連符ではじまったのは”ブレーメン “。後奏では自然に手拍子が沸き起こり、会場が一体となりくるりとともに演奏をしているようだった。

3曲目の‟潮風のアリア”の演奏が終わったタイミングで森信行(Dr)を呼び込み、始まったのは森と一緒につくったアルバム『感覚は道標』のリードトラック‟In Your Life”、続けて‟California coconuts”とアルバム収録曲を披露する。森にドラムをバトンタッチしてから、石若はシェイカーやタンバリンで演奏に加わっていたが、‟世界はこのまま変わらない”はダブルドラムで森とシンクロするようなドラミングを見せる。くるりが好きだという石若にとって森と一緒にドラムを叩くというのはまたとない機会なのだろう、森を見つめながらシェイカーを振る様が印象的だった。

‟リバー”を演奏した後に、佐藤が感慨深そうな面持ちで「ものすごく、音博っぽくなった」と2日間を振り返るように話すと、岸田は感謝の言葉を幾度も述べた後に「初の2日間の音博でしたが、お客さんもそうかもですが僕も供給過剰で胸がいっぱいです」と心の内を明かす。この2日間の思いがつまったような力強いストロークで岸田がアコギを鳴らすと彼が歌いはじめたのは‟宿はなし”。皆がここで聴けることを心待ちにしていただろう。高らかにソロ部分を一人で岸田が歌い上げたあとに聴こえた虫の音も『京都音博』らしいと思えた瞬間で、温かな拍手とともに17回目の『京都音博』が大団円でフィナーレを迎えた。

くるりと出演アーティストのつながりを深めた1日目、そしていろいろな角度で音楽に出会える驚きを感じた2日目。今回、『京都音博』らしさを存分に体感できたのは、2日間開催であったことも大きいのではないだろうか。原点を踏襲しつつも新しい試みを楽しむ姿勢は14枚目のアルバム『感覚は道標』にも通じるようにも思えた。

くるり結成10周年を機に、イベンターからの後押しもあり2007年から始まった『京都音博』。今やアンコール曲として欠かせない存在になった‟宿はなし”も、グリーンにライトアップされる京都タワーも、続けてきたからこそ育まれた『京都音博』らしさなのだ。改めて、緑に染まる京都タワーを眺めながら思った17年目の『京都音博』であった。

Live Photo by 井上嘉和

NEXT PAGE

【アフターレポート】「資源が‟くるり”プロジェクト」の立役者に訊く、2年目だから気づいた『京都音博』のポテンシャルとは?

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS