京都音楽博覧会 2020 in 拾得 オンライン ‟配心”ライブレポート

Pictures by 井上嘉和

いつもなら、台風が来ないか、雨が降らないか。そんなことを気にするだけでよかったが、2020年は違った。新型コロナウイルスの影響は想像以上で、私たちがあたり前に享受していた、一つの場所に集い、みんなで音楽を楽しむという行為を奪ってしまった。

5月25日に緊急事態宣言がすべて解除され外出制限は緩和されたが、未だに「3密」になりやすいライブや音楽フェスは通常運転に戻れずにいる。この状況下でどのようにライブを行うか、その対応は様々だ。例えば開催中止を決めた『FUJI ROCK FESTIVAL』や『RISING SUN ROCK FESTIVAL』は開催予定日に過去のライブ映像をYouTubeで配信、開催を試みた『VIVA LA ROCK』は無観客で生配信ライブを行った。それぞれが今どのようにライブを楽しみ、毎年行うフェスを次につなげていけばいいのか、そんな命題に手探りで応えていた。

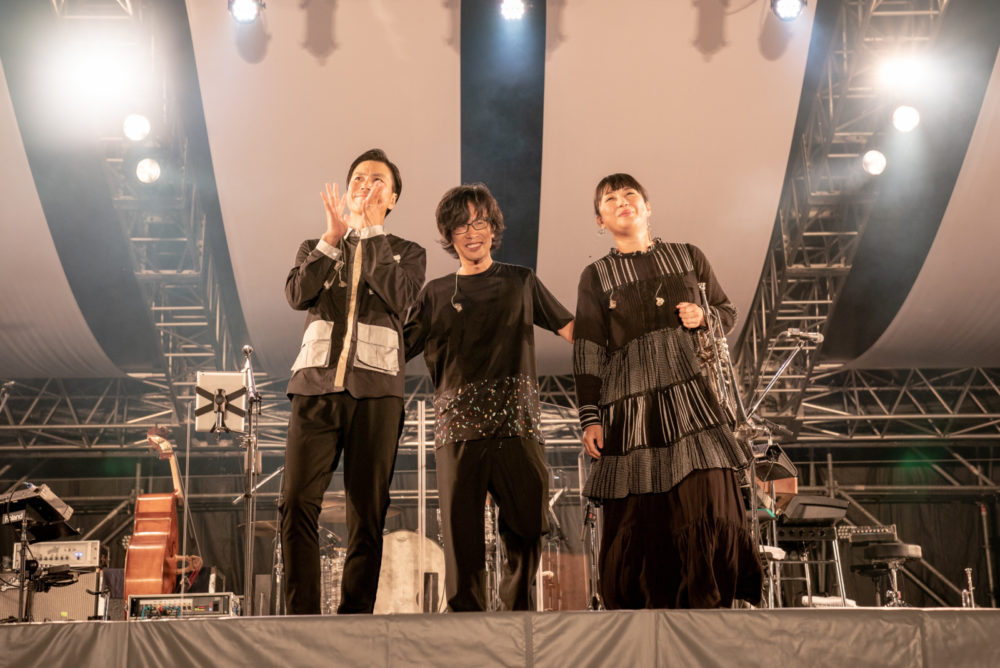

毎年、9月のシルバーウィークに京都市下京区にある梅小路公園にて開催されるくるり主催の『京都音楽博覧会』(以下、音博)もその一つだ。今回は場所と趣向を変え、京都市上京区にある日本最古のライブハウスといわれる<拾得(じっとく)>を舞台とし、9月20日(日)にオンライン配信での開催が決定。出演は「岸田繁楽団」と「くるり」の2組。両方ともくるりなのではと思うなかれ、岸田繁楽団はこの音博開催をきっかけに生まれた岸田繁の新しい音楽プロジェクトを実現する楽団である。今回は総勢12名の団員が集い、小山田壮平、畳野彩加(Homecomings)、UCARY & THE VALENTINEがの3名がゲストシンガーとして招聘された。

新しい試みはこれだけではない。7月11日に磔磔にて開催されたコロナ以降初となるくるりのライブは生配信だったが、今回は、事前にレコーディングした模様をオンラインで配信する手法を選んだのだ。レコーディング・エンジニアには件の磔磔のライブでもPAを務め、くるりのアルバム『ソングライン』でもお馴染みの<スタジオ ファーストコール>の谷川充博を迎え、<music studio SIMPO>の小泉大輔もアシスタントとして現場入りしたという。京都で彼らの音楽活動を支える人たちと共に、築100年以上といわれる元酒蔵の木造ライブハウスを贅沢に使い、普段はありえないシチュエーションでレコーディングを敢行したのだ。ライブをこれまで通り楽しむことができない今、編集された作品として“配心”された音博が見せてくれたのは、いつもと変わらない京都でくるりがプロデュースする音楽の時間を共有するということだった。

「岸田繁楽団」、はじまりのドキュメンタリー

団長の岸田により、「1.誰でも入れる楽団」「2.どこでも演奏する楽団」「3.なんでも演奏する楽団」を謳い結成されたのが「岸田繁楽団」である。本当は、もう少し先にやってみたいと岸田が温めていた構想が、この機会に「やったことないことをやってみたい」と、早くも実現したという。コンセプトや今回の音博に参加するメンバーは発表されたものの、その詳細はベールに包まれたまま音博の当日を迎えた。

くるりの“宿はなし”をBGMに、私たちを新しい会場に誘うように梅小路公園、京都タワー、拾得の看板の映像が挟み込まれる。そして毎年恒例となった音博の入場口で私たちを迎えてくれる濃紺の暖簾が映され会場入りすると、普段ならドリンクなどの受け渡しを行うバーカウンターに座った岸田繁の姿が見えた。今回このセッションに楽団メンバーとして参加したのは、岸田繁(Gt / Vo)、三浦秀秋(Cond)、 須原杏(Vn)、 福岡昂大(Vn)、小棚木優(Vc)、 山西葉月(Cb)、福盛貴恵(Ob)、 副田整歩(Cl)、浦田拳一(Fg)、米崎星奈(French horn)、野崎泰弘(Pf)、 石若駿(Dr)。観客がいないことを逆手に、縦横無尽に拾得という箱をまるごとステージに変えて、今年の音博が幕を開けた。

いつもは客席となる酒樽を利用したテーブルの周りで演奏する弦楽器セクション

オープニングを飾ったのは、12名の団員により演奏されたのは新曲“Main Theme”。岸田がアコースティックギターを弾きはじめると、三浦がタクトを振る。ヴァイオリンが主題となるメロディを奏で、弦楽器、ピアノ、木管と音を重ねていく。今から祭りに向かうかのような高揚感を感じる曲は、“ねこふんじゃった”を思わせる軽快なメロディを起点に新たな第2テーマにバトンタッチ。次はピアノとドラム、コントラバスの伴奏にのって木管群が流れるように新たなメロディを紡ぐ。そして、全体にテンポを落すと、 低音から高音へと一気に駆け上がるクラリネットソロを副田が吹き、ハバネラっぽいリズムに合わせて妖艶なメロディを絡めていく。それを合図に場面は変わり、弦楽器がアリアのような抒情的な第3テーマを奏でる。

今回の音博はMCがまったくない。その代わりに岸田繁楽団のライブの合間には、このために用意された曲の制作ドキュメントが挟み込まれる。1曲目の“Main Theme”について岸田が「1曲で書いてたんですけど、3曲の短い組曲にしてみた」と語っていたが、趣の異なる3つのテーマはこれから迎える3組のゲスト・シンガーを紹介している序曲のように思えた。

この曲が終わると、朗々と岸田が一人で“でいごの花が咲き 風を呼び 嵐が来た”と歌う。言わずと知れた、THE BOOMの“島唄”だ。沖縄といえば、2007年、2008年に音博に出演した八重山のアーティスト大工哲弘&カーペンターズを思い出す。地域性を感じる選曲に場所が梅小路公園ではなくても、あぁ、今年も音博がはじまったのだと実感する。岸田の歌を受けてヴァイオリンが弦をつま弾き、合いの手のような伴奏がこのまま続くかと思っていたら、ジャジーなピアノの後に管弦が入るとアレンジが一変。伴奏やリズムが変化することで音の味わいが変わっていく様は、知っているのに知らない曲を聴いているようで、この曲の新しい一面をみた気がした。

歌声の新たな魅力に気づかされた、畳野彩加

1人目のゲスト・シンガーとして登場したのは昨年の音博にHomecomingsとして参加していた畳野彩加だ。岸田がはじまりの合図のように目線を畳野に送ると、笑顔で頷き歌いはじめる。前奏もなく不意打ちで、いつもより低目のトーンで歌われたのは荒井由実の“ひこうき雲”。響きがぐっと抑えられ大人びた空気が漂う歌声はHomecomingsでみせるものとは違い、彼女の歌にぐっと心をつかまれる。2曲目に歌われたのは平賀さち枝とホームカミングス名義の“白い光の朝に”。メインボーカルを歌う畳野に岸田のコーラスが加わる。畳野の声音はHomecomingsで歌っている時の彼女らしいもの。それが余計に1曲目とのギャップを色濃くさせる。歌い手と楽曲のマリアージュともいえる組み合わせは絶品で、彼女の新たな魅力を発見したように思えた。

満を持しての登場、UCARY & THE VALENTINE

これまで大雨に降られることがあっても毎年開催されてきた音博。しかし、一度だけ毎年最後を飾るくるりのステージのみ豪雨で中止になったのが2016年のこと。そのステージでコーラスとして参加する予定だったのがUCARY & THE VALENTINEだ。まず彼女が歌ったのは“ドンじゅらりん”。楽しげに体を揺らしながら、岸田との息のあったハーモニーを披露する。

そして、自身もコーラスとして参加している“琥珀色の街、上海蟹の朝”では、サポートとしてくるりの佐藤征史も加わり5弦ベースを弾く。この曲は、悪天候に泣いた2016年の音博の3日後、そのステージに上がれなかった音博メンバーが出演し開催されたくるり結成20周年記念スペシャルライブ『NOW AND 弦』で演奏されていた。そんなこともあり、幻となったあの日のくるりのセットリストに入っていたのではと考えずにはいられない。後奏で原曲のギターの替わりに鳴り響くクラリネットソロやドラムなど編成やアレンジは当時のものと違えども、満を持しての登場に笑みを浮かべながら歌う彼女の姿は、2016年の音博を体験した筆者にとっては感慨深いものとなった。

小山田壮平が奏でる、2つのファンファーレ

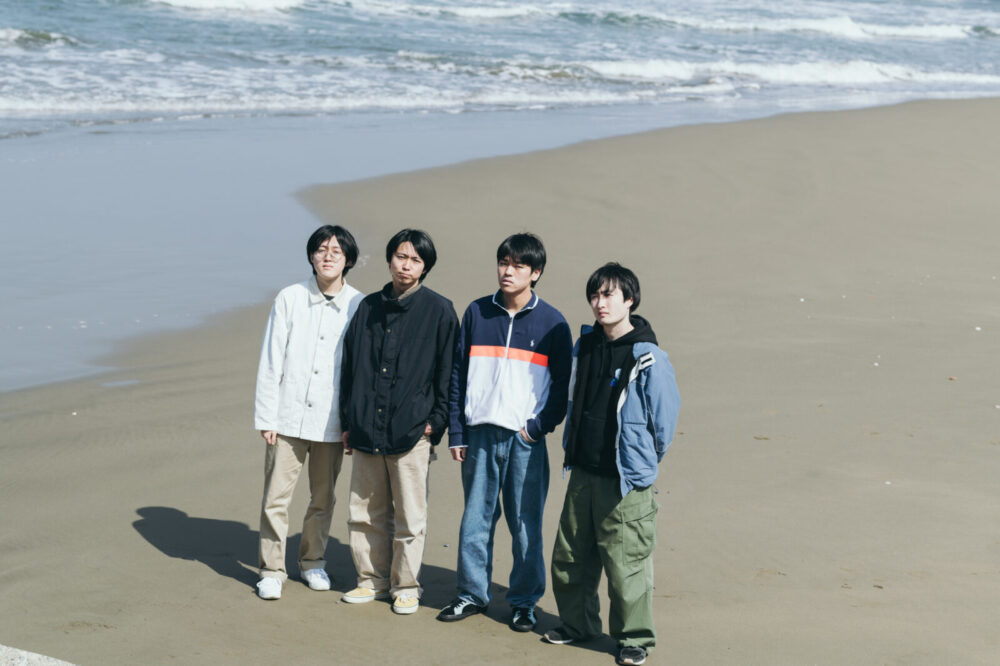

岸田繁楽団に招かれたアーティストは、いずれも音博とゆかりのあるメンバーだ。3人目のゲスト・シンガーである小山田壮平が出演したのは2012年。その頃andymoriのメンバーとして活動していた彼は、バンドのボーカリストがソロで参加する『ヒトリ・ジャンボリー』という企画に呼ばれていた。その時彼が歌った“1984”ではファンファンが加わりトランペットを吹いていたのを覚えている。

1曲目に歌われたのは“ブレーメン”。小山田はリズムをとりながら、管弦アレンジに合わせて鐘をつくように一音一音を大切に伸びやかに歌う。後奏では、ファンファンが原曲とは違う軽快なフレーズでファンファーレを奏でる。いつもと違うアレンジに、この曲が持つ懐の深さを感じずにはいられなかった。そして、岸田が制作ドキュメントの中で「同業者の曲にこんなにもってこられたことはなかった」と話していた“1984”。イントロのベースはコントラバスによって弾かれ、管弦が楽曲を彩るがこれまでのバンドのイメージを大きくくずさない岸田のアレンジ。彼らしい朴訥な歌い方は変わらないが、発せられる声と管弦の音色の重なり心地いい。それぞれの良さがぶつかりあい生まれた、新しいファンファーレをこの2曲に見た気がした。

音博は、くるりが出会った世界のいろいろな音楽に観客である私たちが触れる場でもある。海外からアーティストを呼ぶことが困難である今、遠い異国の音楽をここ京都に呼び込んだのが、岸田が高らかに歌いあげたナポリ民謡“Santa Lucia”だ。岸田は、楽譜を介し演奏することで、京都と外国をつないでくれたのだ。最後に演奏された“Ending Theme”を含め、全10曲。1組の楽団が、これまでの音博にかけてきた想いと歴史、そして新しい音楽の楽しみ方をぎゅっと凝縮してみせてくれた。

そして、ただ演奏をお披露目するだけでなく、ライブカットの合間に、2階に作られたPAブースやプライベートスタジオでの岸田の制作の様子、制作中に語られた言葉をはさむことで、これからの岸田繁楽団の布石となるこのライブを楽団誕生のドキュメンタリーとして見せてくれたのだ。編集されたからこそ、裏側にある思いを私たちも共有することができたのではないだろうか。

画面越しにも伝わる熱量で、拾得を満たしたくるり

思い返せば、オリジナルメンバーの森信行が脱退してから、数多のドラマーがくるりと共演を果たしてきた。その中でも一番音博にゆかりのあるドラマーといえばBOBOをおいて他にないだろう。2007年から2015年まで、時にはドラムを叩くことなく音博に参加し、皆勤賞がいつまで続くのかと言われていた時期もあった。そんな彼が久しぶりに音博に戻ってきたのだ。

岸田繁が弾くゴリッとしたテレキャスのリフをきっかけに、松本大樹がギターをつま弾き、佐藤征史がエイトビートを奏で、BOBOがドラムを刻む。野崎泰弘の鍵盤も重なりはじまったのは“愉快なピーナッツ”だ。このメンバーにファンファンが加わり野崎のかろやかなピアノの音色が光る“さよならリグレット”、ハンドマイクを片手に熱を込め岸田が歌う“京都の大学生”と2008年の音博開催にあわせてリリースされた懐かしい曲が続く。いずれの楽曲もレコーディングでドラムを担当しているのはBOBOだ。

懐かしい曲が続くのかと思ったが、途中、“益荒男さん(新曲)”と“潮風のアリア(新曲)”の2曲が披露された。前者は、タイトル通り“益荒男さん”という言葉からはじまり、リズミカルな節回しで岸田が歌うその歌詞には、言葉遊びのように古い言葉と新しい言葉がつぎはぎされている。曲中で時折ファンファンがトランペットにカップミュートをつけて吹く気が抜けるような音色や、はさみ込まれる“オッペケペッポー ペッポーポー”というお囃子は、意味がわからずとも実にコミカルでアイロニカル。このお囃子を含む古い言葉の引用元は、明治時代に川上音二郎が歌った“オッペケペー節”という流行歌。日本のラップの元祖ともいわれ、文明開化の波に困惑する当時の民衆の心を代弁するように歌われていたという。時は変わって令和になり、時代の潮目を迎えたこのご時世。つい感じてしまう閉塞した息苦しさに風穴を開けてくれるような勢いを感じる1曲であった。

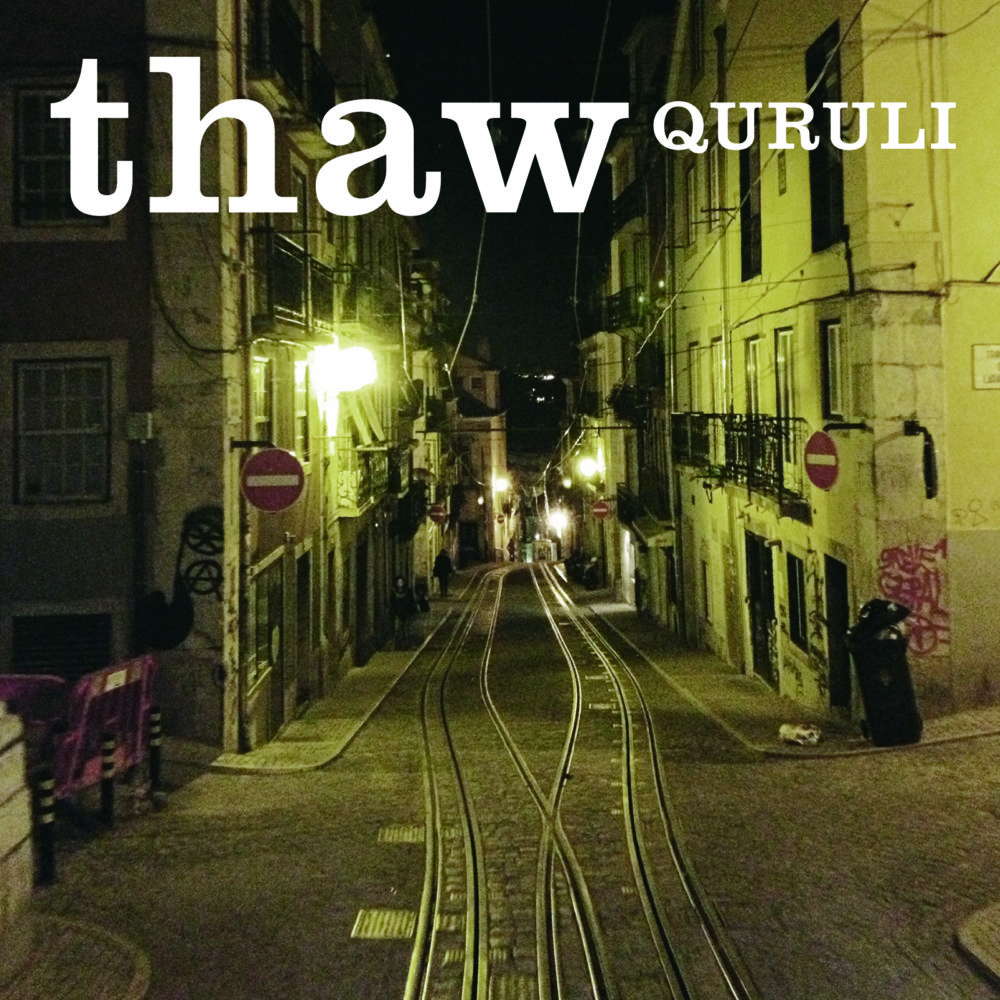

一方、「潮風のアリア」は岸田らしい手跡を感じるミディアムテンポの旅の歌。前作のアルバム『ソングライン』にも通じるような歌ものといえるだろう。対照的な2曲ではあるが、どちらも今に寄り添いながらも未来を感じるもので、レコーディングを進めているという彼らの現在地を示しているのかのようにも思えた。

1973年2月に酒蔵を改装し、ライブハウスとして営業を続けてきた<拾得>。47年という長い歴史の中で、くるりの二人も96年頃、アマチュア時代にライブをしたことがあるそうだ。今年9月で結成24年。メンバーや形態をフレキシブルに変えながらもくるりとして音楽を奏で続けている。そんな彼らの音博のステージは、くるりのメンバーに奏者をプラスアルファし特別感を演出するケースが多かったが、今回は逆に、この場所に合せてアマチュア時代の空気を思い出させてくれるかのように、岸田、佐藤、BOBOというスリーピースでも演奏。2010年頃はこの3人でツアーをまわったこともある懐かしい組み合わせで「太陽のブルース」に続き、「トレイン・ロック・フェスティバル」を演奏。そして初期の代表曲「東京」の後奏では、3人による全力のコーラスを拾得に響かせた。

3人編成の後は元の編成に戻る。ゆったりとしたBOBOのビートで演奏される“ロックンロール”、松本渾身のギターソロが鳴り響き、岸田がふり絞るようにサイケに歌う“怒りのぶるうす”、野崎のピアノソロ前に佐藤がいつもより大きくテンションを振り切って弦をバチバチとスラップする“Tokyo OP”など、終始演奏は画面越しでもライブ感が見てとれるもので、音圧を感じずとも伝わる今しかないという臨場感。そして、演奏後に互いに目を合わせ頬をゆるめる様子は、いつもステージで彼らが見せてくれる姿で、限られた時間を目一杯使ってライブをしようとしてくれる心意気が感じられ、画面越しといえども目が離せない。いつものライブでみせるようなMCもなく、岸田繁楽団のように途中に挟み込まれる映像もないが、ストイックとも言えるくらい、拾得のステージを彼らの演奏だけで満たしていく。

今回はオンライン開催ということで、異例の19時30分スタートであったが、いつもなら12時にくるりの開会宣言から幕開けし、夕暮れ時にトリを飾るくるりが登場。夕日が落ち、夜のとばりが降りて光が灯る京都タワーに閉幕が近いことを知る。今回は見逃し配信を含め、いろんな人がいろんな時間帯にこのライブを見たと思うが、画面にくるりのメンバー3人が映し出され“ブレーメン”が流れた時に、この祭りの終わりが近いことを感じたのではなかろうか。そのままの編成で“キャメル”が演奏され、そして、すっかりと音博のエンディング・テーマとして定着した“宿はなし”のイントロを岸田が弾き、佐藤のベースラインにのってファンファンがトランペットを奏でると、おだやかな声で岸田が歌う。今年は、最後の一音を奏でながら、3人がそろってお辞儀をするように音を止め、今年の音博はバンドメンバーのにこやかな写真と「来年は梅小路公園でお会いしましょう」というメッセージで幕を閉じた。

オンライン生配信ライブが増える中、通常のライブであたり前であった実体験型の付加価値をどのようにプラスするか、試行錯誤が続いている。拾得にて2回に分けてレコーディングされ、編集、ミックスされた今年の音博。時間にすると2時間半弱だが、セッティングなども考えると、とても通常のライブ時間軸で成立するものではない。生配信では配信環境に左右されがちだが今回は音飛びなどもなく、例えばライブではギターなどの音に埋もれてしまいがちなファンファンのフリューゲルホルンの音も気持ちよくこちらに届き、それぞれが奏でる音を存分に楽しむことができた。いつも通りのライブにとらわれることなく、今しかできないライブを届けてくれたくるり。視点を変えて編集することで、今年のくるりが聴いてほしい音楽をぎゅっと濃縮して届けてくれたのである。15年目を迎える来年は、どんな一日なるだろうか。願わくば、あの梅小路公園で特別な音楽の時間を共有したいと思う。

2020年9月20日(日) 京都音楽博覧会2020 SET LIST

岸田繁楽団

Main Theme / 岸田繁楽団

島唄 / THE BOOM

ひこうき雲 / 荒井由実 < guest Vo.畳野彩加(Homecomings)>

白い光の朝に / 平賀さち枝とホームカミングス< guest Vo.畳野彩加(Homecomings)>

ドンじゅらりん / 岸田繁< guest Vo.UCARY & THE VALENTINE>

琥珀色の街、上海蟹の朝 / くるり < guest Vo.UCARY & THE VALENTINE>

ブレーメン / くるり < guest Vo.小山田壮平 >

1984 / andymori < guest Vo.小山田壮平 >

Santa Lucia / ナポリ民謡

Ending Theme / 岸田繁楽団

くるり

愉快なピーナッツ

さよならリグレット

京都の大学生

Liberty&Gravity

益荒男さん (新曲)

潮風のアリア (新曲)

虹

鍋の中のつみれ

太陽のブルース

トレイン・ロック・フェスティバル

東京

ロックンロール

怒りのぶるうす

Tokyo OP

ブレーメン

キャメル

宿はなし

楽団長 / 作編曲 / ギター 岸田繁 編曲家 / コンダクター 三浦秀秋 Violin 須原杏 Violin 福岡昂大 Cello 小棚木優 Contrabass 山西葉月 Oboe 福盛貴恵 Clarinet 副田整歩 Fagott 浦田拳一 French horn 米崎星奈 Piano 野崎泰弘 Drum set 石若駿

ゲスト・プレイヤー・佐藤征史(Ba) ファンファン(Tp)

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS