ボロフェスタ2024 Day2 (11/3)- 点と点がつながり生まれる、この日だけのストーリー

今年23年目を迎えた京都のインディ・フェス『ボロフェスタ』が11月2日(土)~4日(月・祝)の3日間に渡り〈KBSホール〉にて開催。2日(土)には〈CLUB METRO〉にてナイトイベントも行われた。2014年から毎年ライブを追いかけてきたANTENNAでは今回も編集部あげて総力取材!ライター独自の目線で『ボロフェスタ』を綴っていく。本記事では2日目である3日(土)の模様をハイライトしていく。

〈街の底〉で感じた強い光、ロビーで目撃した魂の叫び - THE HAMIDA SHE'S・鈴木実貴子

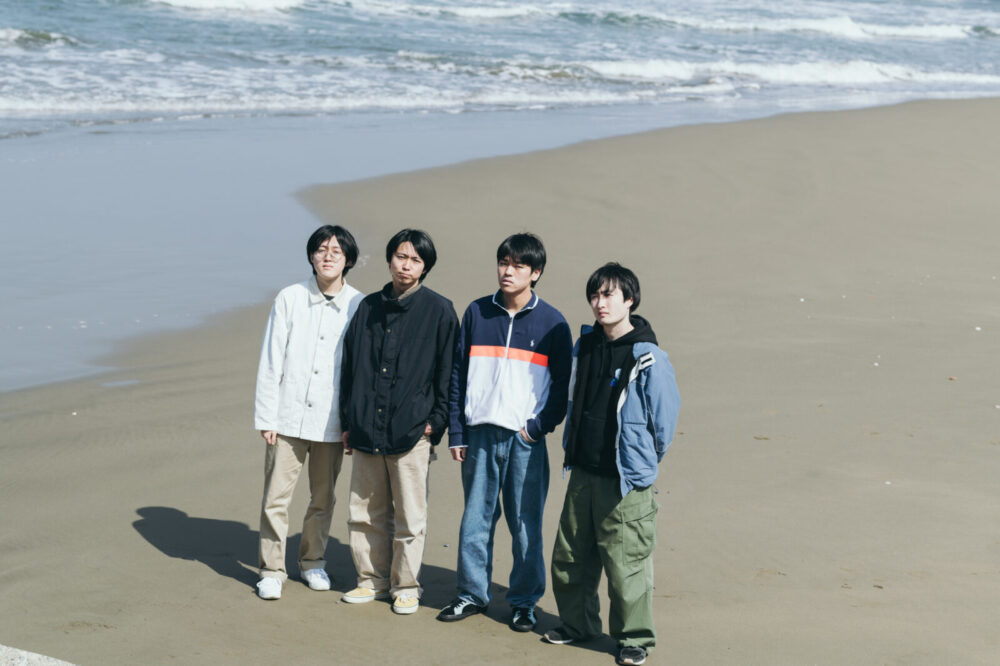

「‟一緒にボロフェスタを作ろう”とお誘いして今年、新しく参加してくれたバンド!」そう『ボロフェスタ』のパーティー・ナビゲーター土龍に紹介され〈KBSホール〉の地下にある〈街の底ステージ〉に登場したのはTHE HAMIDA SHE’S。2022年に京都の立命館大学のRock Communeにて結成されたバンドだ。メンバーは奏太(Vo / Gt)、アカマユウタロウ(Ba)、壮樹(Dr)の3人。今回は竹内陸渡(降之鳥)をサポートギターに迎えた4人編成。

土龍が演者としてステージ上から、「スタッフとして中からも一緒につくろう」と声をかけられると、奏太(Vo / Gt)が「つくりましょう!」と声をあげる。ボランティアによって運営されている『ボロフェスタ』では、さっきまでステージで熱演をしていた演者が、スタッフとしてイベントに携わっていることはよく見る風景。奏太は警備、アカマと壮樹は機材スタッフとして参加しているという。

ステージ上で掻き鳴らされた歪むギター音。これを合図に奏太が目を見開き叫ぶように歌いはじめたのは“BOYS DON’T STOP”。ステージから放たれる強い音像に、この場所からイベントを盛り上げるという強い意気込みを感じる。高速なビートにのって繰り出されるギターリフは、彼らから放たれる熱量とともに真っすぐにフロアに届く。立て続けに演奏された“サイケデリックな彼女”ではその熱がフロアにも伝播し、彼らの鳴らす胸打つサウンドに観客も拳をあげて応える。

「2年前に札幌から京都に来て、はじめてボロフェスタを観てこんなかっこいいバンドが集う祭典がここ京都にあるんだとすごく興奮したのを覚えています。そこに絶対参加するぞと思いバンドを組んでここにやって来ました。ボロフェスタは僕に音楽を鳴らす理由をくれました。僕に生きていくうえで光をくれました。今度は僕がここにいるあなた一人ひとりに光を与える番です」ステージ上でそう話す奏太の言葉以上に、強く光を感じたのがライブの最後に演奏された“銀河大衝動”だ。打ち鳴らされるビート、衝動掻き立てるようなベース、きらめくギターリフ、そして汗だくなのも気にせずアクセルを最大限踏み込み歌う奏太の声。音楽というまぶしい光で、〈街の底ステージ〉を照らしていた。

〈KBSホール〉の正面入り口とホールをつなぐロビーにつくられた〈どすこいステージ〉。ここは通りすがりに思わぬ音楽との出会いを体験させてくれる。普段は人が往来するこの場所に、たくさんの人が流れ込む。その先にいたのは、今年メジャーデビューが話題となった2人組、鈴木実貴子ズのボーカル“鈴木実貴子”だ。昨年はバンドで〈街の底ステージ〉を人で溢れさせていたが、今回はソロということでアコースティックギター1本を手に登場。

歌が名刺代わりとでもいうかのように、名乗らずに歌い始めたのは“正々堂々、死亡”。彼女の使い込まれたギターから、力強いストロークでバッキングされるヒリヒリした音にのって叫ぶように歌う彼女の存在感は圧倒的で、目が離せない。歌い終わると簡単に自己紹介し、「後ろまで歌を届けたい」という一声で、これまで立っていた観客を一斉にその場に座らせる。“違和感と窮屈”、“ かかってこいよバッドエンド”とメジャーデビュー後にリリースされた曲が続く。彼女が真摯に向き合う怒りや不満という感情が音楽に変わり、違う角度から私たちの心を揺るがす。

ギターでポロポロとアルペジオを弾きながら新曲と言って歌ったのは、知り合いの死をきっかけにつくったという“ダンサー”。不条理で、つい目をそむけたくなるような現実に怯むことなく、しっかりと前を向き、戦うように歌うからこそ彼女の歌は今の時代に人の心をつかむのだろう。音が止んでも彼女の歌に聞き入って拍手を忘れていた観客の姿を見ながらそんなことを思った。そんな彼女が最後の曲といって歌ったのは“坂”。髪を振り乱しながら、渾身のストロークでギターをかき鳴らし、腹の底から振り絞るような声で歌う「日々は止まらず流れ 気付けばいい大人さ このままでいいのだろうか このままで言い訳ないだろ」と。彼女のロックンロールが鳴りやむと同時に、割れんばかりの拍手がロビーに鳴り響いた。

タイムテーブルが生み出す化学反応、三者三様の祭囃子 - ZAZEN BOYS・JYOCHO・OGRE YOU ASSHOLE

『ボロフェスタ』の面白さの一つが〈KBSホール〉内に設置された〈ORANGE SIDE STAGE〉と〈GREEN SIDE STAGE〉だ。どちらかのステージが演奏している間に、もう一方のステージでは次の準備が進むことで、スムーズに次の演者へとバトンタッチされるという仕組み。互いのステージが見えるという距離感も相まって、いい意味でその日の各ステージに影響を与え、それがこのフェスの醍醐味になる。それを強く感じたのが次の3組だ。

「MATSURI STUDIOからやって参りました、ZAZEN BOYSです!ボロフェスタ!」ソリッドなカッティングが効いたギターリフを掻き鳴らし、向井秀徳(Gt / Vo)によるお決まりのセリフではじまった。昨年は、約12年振りとなったアルバム『らんど』リリース発表前に新曲を披露し観客を沸かせたことが印象的であった。10月末に初となる武道館公演を終えたばかりというタイミングでもあり、新曲中心のセットリストになるだろうという思惑を見事に裏切って1曲目に披露されたのは“MABOROSHI IN MY BLOOD”。大きく頭を振りながら放たれるMIYAのベース、ヒリヒリするぐらい力強くもタイトに繰り出される松下敦(Dr)のビートに乗って流れるようにギターリフを重ねる吉兼聡(Gt)。早くもZAZENのグルーヴで会場を飲み込んでゆく。

その後も“IKASAMA LOVE”、“安眠棒”と初期の曲が続いた後に、向井が弾き出したギターリフに会場が大いに沸いたのが“半透明少女関係 ”だ。後奏では吉田が弾く祭囃子に乗って、向井もラッセー、ラッセー、ワッショイ、ワッショイと囃し立てる。まさにMATSURI SESSION。その流れに乗って、向井の言葉遊びと4人のユニゾンが絶妙な“HENTAI TERMINATED”へ。途中で「ここにいる(観客の)8割は変態」なんていうワードも飛び交い、大いに観客を沸かせた。最後の最後で、新しいアルバムから“乱土”、“胸焼けうどんの作り方”が披露され、いい意味で気持ちよく観客の心を乱す。決まり文句は変わらずとも予定調和では終わらせない、その姿勢が『ボロフェスタ』らしさを体現しているアクトともいえるのではなかろうかと思えた。

土龍から「京都のフェスティバルなので、京都のアーティストに出演してもらえるのはうれしい」と紹介され、〈GREEN SIDE STAGE〉に登場したのはだいじろー(Gt / Cho)、猫田ねたこ(Vo / Key)、はやしゆうき(Fl)、山﨑浩二朗(Dr)から成るプログレッシブ・ロックバンドJYOCHOだ。サポートベースに柳本修平 (WOMAN/ULTRA)を迎えた5人で登場。『ボロフェスタ』には初出演とのことだが、1曲目に演奏された“pure circle”の冒頭から会場から手拍子が起こる。光のような透明感のある猫田の歌に、だいじろーの超絶なギターが絡み合い、5人が個々に奏でる音が心地よくぶつかることで音楽が描き出されるといった感じだ。変則的なリズムは捉えどころがないようにも思えるが、なぜか感じたまま心地よく体が揺れる。

途中のMCではだいじろーが先ほどステージを後にしたZAZEN BOYSを引き合いに出し「連続して、情報量多くてすみません」とこぼすと、猫田が「さっき、向井さんが8割変態と言ってたので安心しました」と“HENTAI TERMINATED”での向井の言葉を口にする。そこからさらにアクセルを踏み込むかのように演奏された“sugoi kawaii JYOCHO”ではさらに音数が増え、重なりが複雑になり、情報量がさらに増えていく。

ZAZEN BOYSがユニゾンにより音の重なりで踊らされるのであれば、JYOCHOは個々の演奏が重なることで踊らされるといえるかもしれない。ZAZEN BOYSからのバトンを受け取り、情報量が多いという共通点がありながらも対照的な祭囃子をフロアに届けてくれた。

轟音が鳴ると会場がざわめく。真っ暗なステージに徐々に光が灯り、青い光に染まっていく。先ほどまで激しく動いていたフロアの空気をぐっと、深い海に潜るかのように変容させていったのはOGRE YOU ASSHOLE。勝浦隆嗣 (Dr)によって踏み込まれるバスドラがフロアを揺らすと、ギターの音が生き物のようにうねり、重なることで、音像に徐々に焦点が合っていくような感覚になる。1曲目に演奏されたのは“待ち時間”。1曲目に演奏されたのは“待ち時間”。勝浦隆嗣 (Dr)によって踏み込まれるバスドラがフロアを揺らすと、ギターの音が生き物のようにうねり、重なることで、音像に徐々に焦点が合っていくような感覚になる。曲名の通り、歌い出しまでのイントロが長く続く曲だが、むしろその時間は会場を気持ちよく自分たちの音に染めるためにあるのではとすら感じる。その後、出戸学(Gt / Vo)がマイクに手をかけ無機質な風合いの声音で歌いはじめると、その声に揺れる人たちによって、フロアには新たなグルーヴが生まれていく。

その波が最高潮に至ったのは4曲目の“見えないルール”。点滅する照明がカオスティックな雰囲気に拍車をかけ、ディレイのかかった馬渕啓(Gt)の音量は上がり、フロアが波打つように揺れる光景がそこに出現していた。リズムではなく、サウンドにどっぷりと浸かり揺蕩うように踊る様は、ZAZEN BOYSともJYOCHOとも違う。しかし異なる3つの祭囃子が連続するという化学反応が没入感につながり、この日のハイライトとも思える最高潮にフロアを揺らす瞬間を生み出していた。

ボロフェスタとアーティストとの関係性が発露したステージ -ボギー・MOROHA

23年の長きにわたる『ボロフェスタ』の歴史の中で、メインホールのステージを差し置いてでもロビーに集まらねばならない。そんな思いに駆り立たされるアーティストが福岡のシンガーソングライター・ボギーだろう。今年はリーガルリリーが登場する〈ORANGE SIDE STAGE〉の裏で、ロビーにある〈どすこいステージ〉のトリを飾ることに。「ボロフェスタにこの男が本当に必要なのかと思いながらも呼んでしまう。ミスター・ボロフェスタの一人、ボギー」という土龍の紹介とともに、「待ってたよ!」という観客の声と拍手で迎えられた。

ブルースハープを吹きながら、アコギを鳴らしボギーの口上ともいえる、福岡から船で来て、その船で高校生相手にライブをしたらスベったという最近の心境を語りながら1曲目に歌いはじめたのは“ふねのうえ”。その後も「最近の曲は歌詞が詰まっているか、インストが多いから民謡をつくろうと思った!」と披露された“ミラーボール節”を歌いきると、「“ドスコイ節”もすぐできる」というやいなや、即興で歌いはじめ、観客も「ドスコイ、ドスコイ」と合いの手を入れる。笑いの中にも、今年の能登半島地震をきっかけにつくったという“ねうち”という曲では「ねうちは誰かの記憶に残ること」という言葉がつきささる。この日、TALK SESSION「いま話したい、あの日からのこと、能登半島のこと」と題し、会場の外で能登町在住デザイナー/B BOYでメディア『NOTONOWILD』を立ち上げた辻野実氏、金沢市在住オルタナティヴラップデュオ YOCO ORGANの0081氏の2名をゲストとして招き、ボロフェスタ主宰の飯田仁一郎を聞き手としてトークセッションともリンクするもので、短い曲ながらも歌い手としての強い思いを感じた。

ボギーの日常と『ボロフェスタ』という非日常が重なり、観客を巻き込みながら彼のライブがつくられていく。もはや風物詩といっても過言ではない、金八先生になりきったボギ八先生が歌う“贈る言葉”では、みんなが輪になり、ヘドバンしながら声を合わせてこの名曲を歌う。最後に胴上げという流れはお約束だ。そのお約束にたどり着くまでを、その日の空気と観客とでつくっていくからこそ、またこの場所で会いたいという存在になるのではないだろうか。今年も、更新されていったロビーの帝王の伝説を目の当たりにし、そう思った。

この日〈GREEN SIDE STAGE〉でトリをつとめたさよならポエジーのオサキアユが「こんなに人間的なフェスはない」と話していたことを引き合いに、2002年から23年間、日本で一番人間的なフェスでありたいと思ってやってきたと言葉を紡ぐ土龍が「人間的なフェスを体現してくれる人たち」と紹介され、この日の大トリとなる〈ORANGE SIDE STAGE〉に上がったのはMOROHAのアフロ(MC)とUK(Gt)の二人。

土龍がこのように紹介するのも、彼らと『ボロフェスタ』との関係性ゆえだ。2014年に『ボロフェスタ』側からロビー・ステージへの出演オファーがあったときに、「そんなんじゃボロフェスタに出た事にならない。リキッド(LIQUIDROOM)埋めたらメインステージに呼んでください」と答え、2016年にその約束を果たし、その年の『ボロフェスタ』のメインステージに上がったという。2021年にもトリをつとめた彼らが、今年は2日目の最後を飾るアーティストとして登場した。

「ここは大人の文化祭ではなく、殺し合いだ!」そんなアフロの一声ではじまったのは“俺のヤバい”。マイク1本に言葉を全力でぶつけるアフロ、アコースティックギターを抱え飄々と超絶な指裁きで音を紡ぎだすUK。2曲目の“革命”ではメロディアスなフレーズを奏でる。パーカッシブにボディを叩きながら、爪弾くギターのリフにのって、人の心をざわざわと搔き立てるようなライムで、フロアに言葉をぶつける。『ボロフェスタ』に出演するスタンスだけでなく、音楽への向き合い方からも色濃く現れる人間性。彼らの歌の世界を、舞台を照らすシンプルなライトが演出する。

途中のMCで彼らの前に出演していたリーガルリリーでステンドグラスが開き、自分たちのライブでは開かないと言及するアフロ。トリを飾るアーティストだけに開かれるとは決まっていないが「前にボロフェスタときに、ステンドグラスに対して、『あんなつくられた輝きより俺たちの今の輝きがすげーんだ!』と言ったことが原因かも」とちょっとはにかみながら話す。その後に歌われたのは「あなたがいたから名曲」という言葉が心に残る“六文銭”。彼らの後ろにあるステンドグラスよりもまぶしい一筋の光がアフロを照らす。その光は美しく彼らの人間性を浮かび上がらせていたように思えた。

アーティストと向き合うことで紡ぎ出された関係性が一期一会のストーリーになる。それに魅せられ、観客、スタッフ、アーティストそれぞれの手でまた足を運びたくなる場所がつくられていく。それが23年続いたからこそ、今の『ボロフェスタ』があるのではないだろうか。

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS