『音楽ライター講座』特別トーク・イベントレポート レコーディング・エンジニア谷川充博が教えてくれた、 くるり『ソングライン』に込められた“音”の秘密

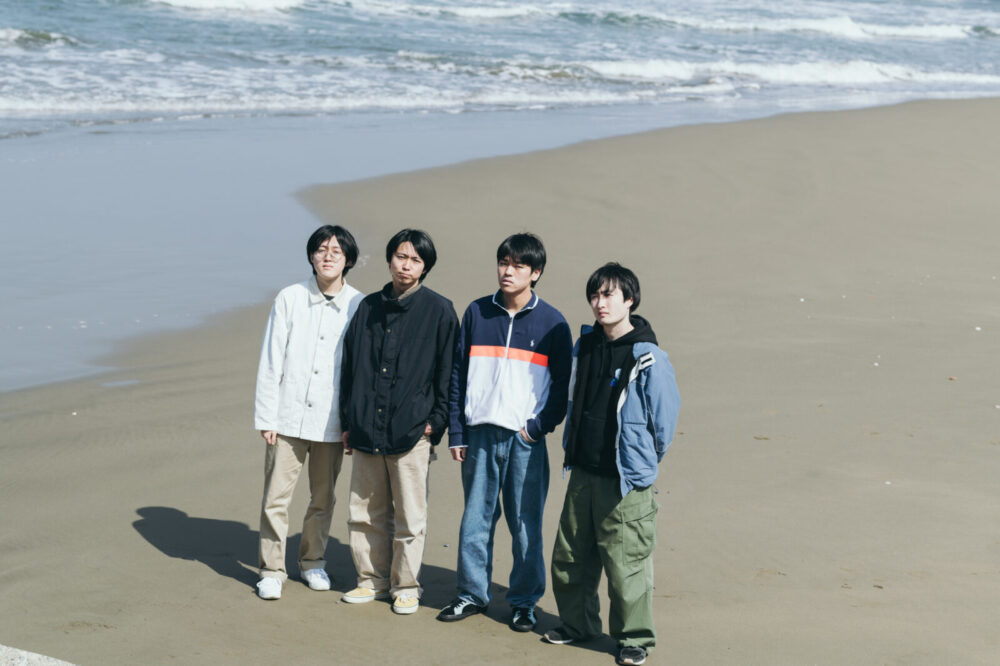

昨年夏に、京都在住の音楽評論家である岡村詩野を講師に迎え、音楽の聴き方から文章の書き方を学ぶ講座『音楽ライター講座』が開講。その特別編として昨年末12月23日に開催されたのが、京都在住のレコーディング・エンジニア谷川充博をゲストに迎えたイベントだ。会場は、京都左京区の出町柳にある映画館「出町座」の3階にあるイベントスペース。今回は、彼がレコーディングに参加したくるりのアルバム『ソングライン』について講師の岡村が録音現場の話を聴くというもの。当日は、彼のこれまでの経歴やレコーディング・エンジニアの仕事について、そして『ソングライン』の制作現場の様子について話を伺った。アルバムのタイトル曲である“ソングライン”のデモ音源を聴きながらの解説も素晴らしかったが、なんとイベントの途中に、飛び入りで急遽くるりの岸田繁が登壇するなどのうれしいハプニングもあり、とても貴重な話を聴くことができた。さて、一体会場ではどんな話が飛び交ったのか。“くるり『ソングライン』はこのように作られた〜京都在住のレコーディング・エンジニア、谷川充博に聞く録音現場の秘密〜”の模様をお伝えしたいと思う。

音楽の現場を知ることは、音楽ライターにとって大切なこと

昨年夏の音楽ライター講座でも、岡村詩野は楽曲を構成する要素の分解からはじまり、その楽曲が生まれた時代的背景など、書くことだけでなく楽曲を理解することの大切さを伝えてきた。私もこの講座を受講したが、楽曲を理解することが、伝えたいものを言葉にするためのボキャブラリーを増やし、いろいろなアングルで読み手に伝えることができる、自分にしかかけない文章を書くことにつながることを講義を通じて体感した。それは、音楽だけに当てはまるものではない。何を書くことにおいても大切なことだと教えてくれたように思う。

そんな岡村が今回、トーク・イベントのゲストに招待したのは、京都で30年にわたりレコーディングスタジオ『ファーストコール』を運営し、京都精華大学でも教鞭をとるレコーディング・エンジニアの谷川充博である。長年、音楽ライターの仕事をしている岡村でも、実際にレコーディングの現場に足を踏み入れたのは5回ほどだという。レコーディングの現場というのは、作り手にとって音のスッピンをさらけ出してしまう現場でもある。だから、アーティストに誘われても、なかなか録音の現場に足を運べないと話していたが、音楽を言葉にする上で、どのように作品が作られるのかを知ることはライターに必要な要素でもある。そこで今回、谷川充博へのオファーに至った。

レコーディング・エンジニア谷川充博とは

なぜ、京都で音楽スタジオを立ち上げたのか

谷川は、京都生まれで現在55歳。高校までを京都で過ごし、レコーディング・エンジニアとアレンジャーを目指して上京する。音楽家の先生の下で学びながら、原宿のスタジオに就職。そこは、運良くエンジニアとアレンジャーの両方を学べる環境であったが、1980年代前半は業界的に8年程度アシスタントを経験しないと、一人前のエンジニアにはなれないという時代。しかも、この音楽制作の現場もいわゆる縦社会で、同じスタジオに所属する上にいる人が次のステップに進まないと自分も先に進むことができないという構図が目に見えていたこともあり、谷川は2年でアシスタントに見切りをつけて、京都でレコーディングスタジオを立ち上げるという道を選んだそうだ。

今は、くるりの岸田繁、屋敷豪太、KenKenなど日本のトップミュージシャンが京都に住みながら音楽活動をすることも珍しくなくなってきたが、当時の音楽の制作現場は東京に集中しており、京都でスタジオを運営することを話すと「何いってんだ。音楽は99%東京でできているんだ。京都なんかでやるやつは落ちこぼれだ」と言う人もいたそうだ。しかし、京都でスタジオを持つことにしたのは、『ザ・トップテン』のような音楽番組が終了し、東京で音楽制作にこだわる意味が薄くなってきているように感じたこと、そして、京都はアマチュアミュージシャンが多いということもあったが、何よりもやりたい事ができる環境だったと思ったからだという。

一番ピュアな音楽をやっているのはアマチュアちゃうかなと思ったんです。東京では歌謡曲ばっかりやっていたから、費用が合わないから早くしろと追い立てられることが多かった。だから、京都で一番ピュアな音楽をやっている人たちと仕事ができたら楽しいんちゃうかな。儲からへんかっても、ぎりぎり生きていけたらいいと思って…。

こだわったのは、海外スタジオのような個性的な録音環境

さて、そんな谷川がこだわったのが、アメリカやイギリスの有名なスタジオのように、この音はあのスタジオで録音したと思えるような個性的な音を録音することができる環境だ。日本のスタジオ・システムはきっちりしているが、だいたい同じような機材がセッティングされている。多くはスタジオ自体にそれほど個性がなく、音に個性を出すための役割を担うのがミキサーになってしまう。例えば、ブルース・スプリングスティーンの“ボーン・イン・ザ USA”の特徴的な頭のドラムの音は、レコーディング・エンジニアのボブ・クリアマウンテンが用意したスネアドラムによるものだ。ボブのいるスタジオだから生まれた音だといえる。

Bruce Springsteen “ Born in the U.S.A.”

アーティストが求める音を、スタジオの機材を使い録音できる環境にするため、谷川はギターやスネア、アンプなど、これまでいろいろな機材を買い揃えてきたそうだ。このような発想でスタジオを運営しているのは、ファーストコールの個性になっているといえるだろう。今回、その個性が見事に合致して生まれたのが、くるりの『ソングライン』なのではなかろうか。

『ソングライン』の運命を変えた“その線は水平線”

くるりとの出会いは“How Can I Do?”

谷川のレコーディング・エンジニアとしてのなれ初めの話が終わったところで、当初は参加の予定になかったくるりの岸田繁(Vo. / Gt.)が特別ゲストとして加わり、話はくるりの12枚目のアルバム『ソングライン』に。

谷川とくるりとの出会いは、くるりの岸田も教鞭に立つ京都精華大にあるスタジオで“How Can I Do?”を録音した時のこと。この時は他にエンジニアがいたため、スタジオ管理者として録音に立ち会ったそうだ。その後やりとりがあり、『ソングライン』の制作にレコーディング・エンジニアとして参加することになる。岸田いわく、ベテランのアーティストとなると、機材やレコーディングの進め方などいろいろと決まっていることが多いという。それを変えることは大きな決断となるのだが、その決め手となったのが“その線は水平線”の録音である。その理由をたずねられた答えがこうだ。

想像していたサウンドじゃないものが鳴ったんですね。想像どおりだったら自分でやったらいい話なんですよ。新しい解釈を谷川さんがやってくれはった。僕とかくるりの性格の悪さ、いやらしさみたいなものって、ここ数年あんまりでていなかったんですよね。そこを引き出してくれる感覚があって。そしたら、くるりの最近のキャリアの中で、この曲はファンにわりと受け入れられている感じがするんです。だから、逆に”くるりらしく”してもらった。本来の感じに。なにも考えていなくて素のままというか、ワイルドなくるりを引き出してもらった気がします。

実際に“その線は水平線”のミックスで谷川がしたことは「バランスをとらない」ということ。この曲で印象的なイントロのギターのリフを、いかにかっこよく聴かせるかに注力したという。

僕がミックスで大事にしていることは、バランスをとろうと思わへんこと。ミックスってバランスをとるのが普通なんですけど、これが大きい、これが小さい、ここのボーカルが聴こえないから上げよう、と全部やるとBGMに、つまりなんの引っかかりもない、ただ美しいだけの音楽になってしまう。それはロックバンドとして面白くないと思っているんです。

「ソングライン」のミックスの秘密

制作中に、大きく変貌を遂げた一曲“ソングライン”

『ソングライン』に収録されている12曲の中で、谷川が関わったことで一番変化を遂げたのがタイトル曲である“ソングライン”だ。100以上のトラックを使用しているこの曲には、音の情報量でいうと10曲分相当のデータが詰まっている。しかし、最初に谷川がもらった音源は、ドラムとベース、ギター、鍵盤がはいったシンプルなもの。これだけでも曲として成立しており、アルバム発売前に演奏されていたライヴ演奏と近いものだった。当初、トランペットは入らない予定であったが、岸田が思いつきでボレロのフレーズを加えたことをきっかけに、木管や金管楽器も追加され、こうなったら引き算の美学の逆を行くということで、たくさんの音が加わったそうだ。

ミックスをやっていると、このトラックはいらないんちゃうの、っていうのがあるんですね。でもこの曲は、音が入ってたら入っているだけ面白いと思って。楽器によって周波数帯というのが違うんですが、例えばハードロックのバンドだと、ギターとかベースとか、中低音が多いからベースが聞こえにくくなる。それをイコライザーって周波数をいじれるエフェクターで、その部分を聞こえさすようにすることもできるんです。でもそうすると、もともとのギターのええ音が変わってしまうんですね。聞こえることを優先するとそうなる。けど、クラシックのシンフォニーなんかは、イコライザーを使うわけないから、昔からオーケストラの形は、時代や作曲家によって変わっていて、編成とかも違うんです。それって、音が必要な分を足したり引いたりしていて、周波数帯とかも全部うまくいくようにやっている。僕は、作曲家がエンジニアを兼ねていると思っているんです。岸田さんは、シンフォニーを書いてはるということもあるかもしれんけど、普通に音を出したら全部聞こえたんですね。だからあんまり、ミックス自体はむつかしくなかったんですよ。

苦労したのは、効果音の“応援歌”と“ビールの栓を抜く音”

逆に苦労したのが、ファンファンがトランペットで昨年退団した広島東洋カープのブラッド・エルドレッドの応援歌を吹き、球場の外野席の音が聴こえるパートだ。ここは、カープファンでもある岸田もこだわったというパートでもある。

音が分厚くてね。どう聞こえさせるか、というのが音楽とは違うところで時間がかかってるんです。イコライザーとかで聞こえるようにすると音が変わってしまって、メガホンを叩いている音に聞こえへんとか、なかなかむつかしいなと。そこで、音を大きくするという、ものすごい普通の処理をしました(笑)」

実際に聴いてもらうとわかると思うが、確かに言われてみると、まるで自分の目の前を横切っていくみたいに音が前に出ているように聴こえる。しかし、絶妙に調整されているからか、違和感がなく面白く感じてしまう。

そんな音へのこだわりを一番感じる部分が、イントロにある“プシュ”という缶ビールを開ける音だ。実は、この音を鳴らしているのは谷川自身であり『ソングライン』のブックレットにもクレジットが入っている。メンバーである岸田も佐藤征史(Ba)も缶ビールを開けてみたが、思うような音が出なかったそうだ。いろんな銘柄を試したのはもちろん、350ml缶よりも250ml缶の方がいいのでは?、ビールではなくコーラとかレッドブルは?、振って開けるのは?など思考錯誤の末、谷川が開けた音がOKテイクとなった。ちなみに、エビスビールの350ml缶である。この音を作るポイントは、少しタメてから開けるということ。そしてそれだけでなく、缶ビールを開けた瞬間の余韻を表現するために、リバーブをはじめからではなく少し時間を置いたタイミングでかけているのだという。この話の後に、効果音なしバーションの“ソングライン”の音源も聴かせてもらったが、味気なく感じてしまい、“プシュ”の良さをあらためて感じることができた。この曲を聴くたびにビールを飲みたくなるのだが、この音の旨さの秘密は細部までのこだわりにあったのだ。

効果音のプッシュは動画の0.10秒、応援歌は1.33秒あたりをチェック!

こだわりは、頭の中に浮かんだ音を実現させること

エンジニアの中には感覚的ではなく数字的に分析して音を作る人も多いようだが、谷川は数字ではなく、頭に浮かんだ音をどうすれば表現できるかを考えるという。

プシュッってやつも自分の感覚なんですが、頭に浮かんだ音をどう表現するかを考えるんです。こういうギターが入っているから距離はこれくらいかなとか。じゃあ、その距離をつくるために、どのマイクを使って、どう録れば実現するかを瞬時に考える。例えば、アコースティックギターってピアノよりも大きくないでしょ。楽器によって音量と音像は違うんですね。音量はミキサーで大きくしたら大きくなるんですが、音像はその楽器がステレオの中でどれくらい大きい設定なのか、なんです。僕は感覚的にやっているんですが、頭の中で鳴っている音になるまでトライしたい。でないと、僕の頭の中で思っている全体像が崩壊してしまうので、そこは凄くこだわっているんですよね。

谷川の音作りの話に出てきたこの“音像”という概念。岸田がこの“音像”を体格に例えていたが、小さい女の子を大きくしてもその存在は小さい、でもお相撲さんを小さくしても存在として大きい。この体格の違いが“音像”という概念のイメージだと解説してくれた。だから、細い声で歌っている人の音量を上げても声の細さはそのままで、太い声で歌っている人は声の音量を下げても聞こえるそうだ。今回、はじめて聞いた言葉であったが、この例えのおかげで言葉の意味をイメージすることができた。

さて、個人的に『ソングライン』を初めて聴いたとき、先行配信されていた”How Can I Do?”やカセットリリースで聴いていた”忘れないように”、”だいじなこと”との音の違いにびっくりした。実に立体的で、特にクラリネットなどの木管楽器の音の配置が以前と違うというのが一番の印象だったので、その理由がわかったような気がした。感覚なので、説明ができないと谷川は言っていたが、美しいものに黄金比が成立しているように、きっと彼の中で、これまでの経験で培われた確固とした黄金比があるのではないだろうか。

音楽を知ることで見えてくるもの

今回、なかなか聴くことができない、レコーディングの現場の貴重な実体験を岡村のナビゲートと特別ゲストの岸田のおかげで、詳しく聴くことができた。このイベントの後、“ソングライン”のプシュが以前よりも美味しそうに聴こえるようになったのだが、バックグラウンドを知ることで音楽の聴こえ方、楽しみ方は変わってくる。音楽が生まれた背景を知らなくても、かっこいい音楽はかっこいいかもしれないが、その音に込められた秘密を読み解くことで、さらに、その音楽が愛おしくなるのではないだろうか。

このような、音楽の気づきを与えてくれるのも、音楽ライター講座の特長のひとつであると思う。2月からは装いも新たに、引き続き岡村詩野を講師に迎え「歌詞」をテーマとした全5回の講義を予定している。ライティングスキルだけでなく、音楽を通じて、物の見方も広がるのではないだろうか。興味がある方はぜひ、気軽にこちらにもご参加いただきたい。

詳細およびお申し込みはこちらから

岡村詩野による『音楽ライター講座 in 京都』を2019年2月に開講。「歌詞」をテーマに、全5回の連続講義を予定。

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS