これまでの軌跡をつなぎ、次なる序曲へ – 『京都音楽博覧会2024』Day2ライブレポート

10月12日(土)13日(日)、晴れわたる青空が広がる〈梅小路公園〉にて、昨年に引き続き2日間にわたって開催された『京都音楽博覧会(以下、京都音博)』。2007年から「環境・文化・音楽」を掲げてスタートしたくるり主催のフェスだ。18年目の今回は出演アーティストのラインアップはジャンルもさまざまに、音楽文化が混じり合うまさに万国博覧会といった風情が色濃く現れ、2022年から始動した「資源が“くるり”プロジェクト」の取り組みも地域とのつながりが拡張し、環境という部分でもさらなる広がりをみせていた。本稿では、2日目のライブの模様をレポートする。

Live Photo by 井上嘉和

晴天の霹靂とはこのことだろう。オープニングのアナウンスで『京都音博』の司会を務めるFM COCOLOのDJ・野村雅夫が、出演予定だったmiletが体調不良のため急遽キャンセルになったと告げる。miletファンはもちろん観客は彼女の出演を楽しみにしていたと思うが、それ以上にファンであることを公言し、くるりがDJを務めるラジオ番組でも出演できる喜びを語っていた彼女自身が一番この場で歌うことを楽しみにしていたに違いない。

開会宣言のためにくるりの岸田繁(Vo / Gt)と佐藤征史(Ba)がステージに登場し、岸田が「miletにはまた来年声をかけたい」と話すと、野村が「来年は確実ですね」と答える。その言葉に温かい拍手が会場に沸き起こった。思い返せば、これまでの『京都音博』の中で出演者が演奏できなかったのは雷雨のためトリのくるりとウィーン・アンバサーデ・オーケストラを残してイベントを中断した2016年ぐらいだ。その時は終演後、急遽室内でのライブ配信を行い音楽を届けてくれたことを覚えている。今回もすぐさまタイムテーブルが変更されることに。この事態に素早く対応してくれたのがmiletの前に出演するダニエレ・セーペ&ギャラクティック・シンジケートだ。彼らの出番が増えることになったのだが、舞台裏では楽し気に予定されていなかった曲の練習がはじまっていたという。彼らの存在が事態を曇らせることなく、この日の空のように晴れやかにしていった。

ヒューマンビートボックス、アイドル、オペラ。異なる音楽文化が交差

トップバッターは、1日目のくるりのステージで1曲目を飾った“ばらの花”でもコラボレーションし観客を沸かせたヒューマンビートボクサーのSHOW-GO。マイク1本でステージに立ち、放った第一声はデジュリドゥのような低い音。人間が出しているとは思えない音に観客も息を呑む。彼の口や鼻から発せられる音は、馬の蹄、バスドラ、スネア、スクラッチ、トランペットなど魔法のように自由に形を変え、リズムもメロディも音量さえも思いのままに音楽を編み出していく。

ヒップホップ文化から生まれたというヒューマンビートボックスの歴史はまだ浅いが、YouTubeなどの影響で認知は広がり着実にファンを増やしている。SHOW-GOはその中でも楽曲がCMに起用されるなど、このシーンを牽引している一人だ。途中、目をぎゅっとつむり、口に全神経を集中するようにして繰り出された高速のビートはすさまじく、観客はそのビートに身をまかせながら歓声で応える。ライブではじめて彼の音楽を体感した人も多いだろう。演奏時間は短いながらもマイク1本とは思えない圧倒的な存在感で観客をおおいに沸かせ、颯爽とステージを後にした。

スタンディングエリアがイエローに染まり、サウンドチェックから本人は不在でもタオルがくるくると宙を舞う。次に登場したのはももいろクローバーZの玉井詩織 feat. 武部聡志。満を持して玉井が現れると空気が変わる。アイドルの風格を漂わせ“ROCK THE BOAT”から彼女のステージが幕を開けた。

続いて武部が印象的なイントロを弾きはじまったのは彼がプロデュースしたアルバム『ジブリをうたう』で玉井がカバーした“風の谷のナウシカ”。このアルバムリリースに合わせて開かれたコンサートで、玉井と岸田が“崖の上のポニョ”を歌ったことが『京都音博』の出演につながったのだが、この流れを受けて岸田がアコースティックギターを持って登場。今回は二人で岸田が同アルバム内でカバーした曲“となりのトトロ”を歌うことに。スペシャルなデュエットは1曲で終わらず、岸田の計らいでくるりの楽曲‟男の子と女の子”を披露。岸田が弾くギターを伴奏に玉井がリードボーカルをとり、岸田はハーモニーを重ね、そこに武部が鍵盤で二人の歌声に美しいフレーズを添えるという贅沢なセッションが繰り広げられた。

ここで岸田が退場すると、緊張がほぐれたのか曲名を間違うという可愛らしいアクシデントもはさみながら、その顔つきは一人のアイドルへと戻る。ジブリやくるりの楽曲であたたまった会場は、ファンの勢いと渾身のパフォーマンスで魅せる玉井の引力にひっぱられ一体感を増していく。玉井がMCで「はじめましての人も多いのかな?」なんて声をかけていたが、時にタオルを回し、掛け声をかけ、ジャンプしたりとアイドル特有のカルチャーにも時に身をまかせながら、思い思いにこのステージを楽しんでいた。

グランドピアノを背に、正装でステージに立ったのはウィーン在住のオペラ歌手の平野和だ。ピアノ伴奏は彼の妻である平野小百合。最初にピアノの調べにのって歌われたのはTHE BOOMの“島唄”。彼のためにアレンジされオペラの風合いを纏っているも、馴染みのあるフレーズに手拍子が起こる。演歌や沖縄民謡など、知っていても体感したことがない音楽に出会えるのも『京都音博』らしさだと思うが、音楽の授業で誰もが聞いたことがあるであろうシューベルトの“魔王”を歌う彼の迫力には圧倒された。

そして、言葉を発する面白さを聴かせてくれたのが次の歌曲だ。グノー歌劇「ファウスト」より“メフィストのセレナーデ”はやわらかな響きが印象的なフランス語、マーラー歌曲集から「少年の不思議な角笛」より“原光”はドイツ語の曲らしく堅実さを感じる強い語気で発音される。ロシア生まれのショスタコーヴィッチ「ミケランジェロの詩による組曲」より“不死”は、時に舌を巻きながら低い歌声を響かせる。英語で歌われたバーバーの“軍勢がこの国に”はストレートに言葉が響くクリアな声で高らかに歌い上げた。“島唄”の日本語を合わせ、5カ国の旅に連れて行ってくれた気分だ。

「正装でと思ったんですけど、ドレスコード間違っているよね」と言ってジャケットを投げ捨てると、「最後にもう一曲、一番好きな作曲家の曲を」という言葉を合図に、ピアノが情感たっぷりに奏ではじめたのはくるりがウィーンでレコーディングした楽曲“Remember me”。思わぬサプライズに観客からは歓声と拍手が。想いを注ぎ込むように柔らかくも力強く歌う彼の声は観客の琴線を震わせ、自然と手拍子が巻き起こる。ひと際ゆるやかに温かな声で歌われた「どうか元気でいてくれよ」という歌詞に思わず脳裏に浮かんだのは今日の出演が叶わなかったmiletのこと。きっと彼女への想いも重ねていたのだろう。歌い終わった後も、miletをはじめ、この後に出演するアーティスト、そしてくるりへの愛あるメッセージと、観客にはクラシックに内包された身震いするようなロックな体験を残し、ステージを後にした。

歴史的な瞬間を目撃した、2つのステージ

1日目よりもくつろいだ雰囲気で登場したのは、2日連続の出演となったイタリア・ナポリの音楽家ダニエレ・セーペ&ギャラクティック・シンジケートの7人。1曲目は昨日と変わらず“Peaches En Regalia”。サッバ(サルバトーレ・ランピテッリ)の力強い歌声が伸びやかに〈梅小路公園〉に響きわたる。パワフルにドラムを叩くドナート・スコットのビートにのって、ダニエレはテナーサックスを奏でながらも常にバンドを見渡し、船長のように仲間たちの演奏を指揮していく。miletからのバトンを受けて急遽追加されたのは打ち寄せる穏やかな波のようなリズムに思わず体が動く“Peixinhos do mar”そして、情熱的なダニエレのテナーサックスソロからはじまった“Lunita Tucumana”の2曲だ。ピエロ・デ・アスムンディスの鍵盤が楽曲をドラマチックに彩っていたのが印象的だった。

このパートで披露された楽曲のうち、一番地域色が出ていた南イタリアの大衆舞曲のカバー曲である“Calabrian Tarantella”ではなかろうか。ダニエレはリードがついた角笛のような民族楽器で高速なパッセージを吹くと、ボーカルのサッバも早口で歌い、観客を沸かせる。軽快な舞曲をリズミカルにコントロールしているのがタンブレロと呼ばれる大型のタンバリンを巧に操るアントネッロ・イアノッタだ。彼らが紡ぎ出す音楽は最後には一筋のリズムに集約され気持ちの良いユニゾンで楽曲をフィニッシュした。

さて休憩をはさみ第二部がはじまるような面持ちで再び登場したのはダニエレとギャラクティック・シンジケートにくるりの岸田と佐藤、そしてサポートの松本大樹はマンドリンを手にしている。1曲目はくるりがナポリでダニエレらと一緒にレコーディングした楽曲のひとつ、くるりの“キャメル”を再構築した“Camel(‘Na Storia)”。この楽曲のもう一つの物語を開くのはピエロのピアノ。アントネッロがウィンドチャイムで煌びやかな音を重ね、柔らかな音色でアーバンな空気をまとったベースラインがあとに続く。岸田の歌い方はどことなく少年のような軽やかさを感じるもので、間奏ではダニエレがフルートで華やかさを添えていた。

続いて披露されたのはナポリの歌曲をベースに、日本語詞がつけられた新曲“La Palummella”。アントネッロがタンバリンで刻むリズムにのり、岸田は時に歌の世界に入り込むように情熱的に歌う。後半になるにつれて岸田の歌声はさらに熱を帯びる。原曲ではラストに女性コーラスが入るのだが、その部分を担当するのはボーカリストのサッバ。美しいフレーズに合わせてギターのアレッサンドロ・モーランドとベースのジャンルーカ・カオウーロがLa Palummellaの意味である蝶を手で模して羽ばたかせていたシーンはとても美しい瞬間であった。

このパートのフィナーレを飾ったのは“Elektrika Pisulina”。岸田がダニエレを知るきっかけとなった『Jurnateri』に収録されており、くるりファンなら彼らのラジオや2015年のライブツアー『NOW AND THEN vol.2』の出囃子で聴いたことがあるはずの1曲。岸田はアイリッシュ・ブズーキを弾きながら終始子どものような笑顔を見せ、最後テンポアップする部分では、普段ジャンプすることなど早々見ない佐藤までもがダニエレたちと楽しそうに飛び跳ね、互いの境界を軽々と飛び越えこの瞬間を楽しんでいた。まさにナポリと京都の素敵な邂逅の生き証人に私たちはなっていたのだ。

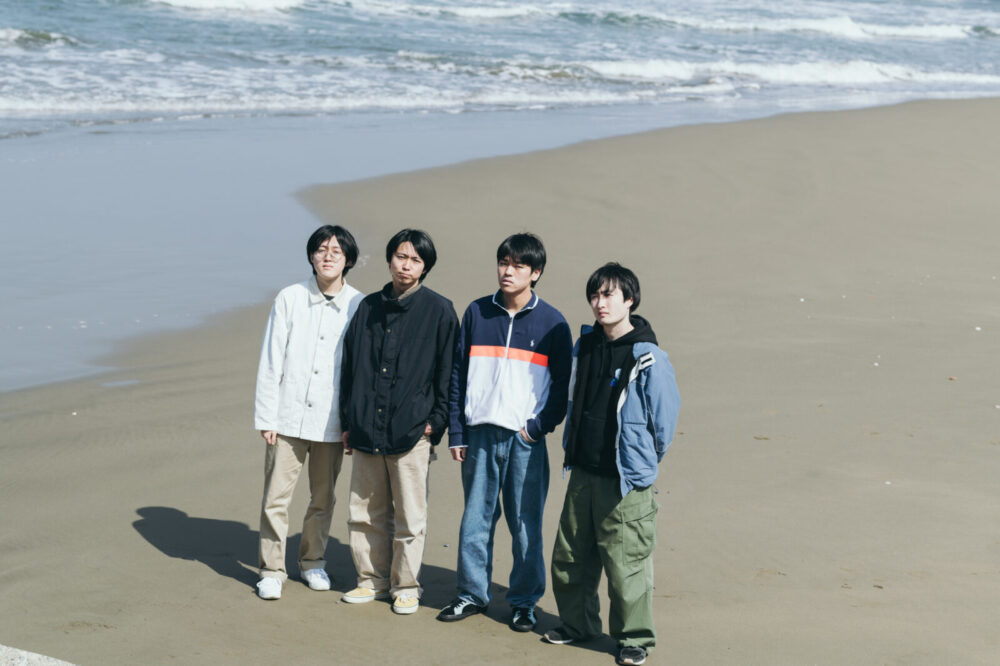

もう一つ、私たちが生き証人となったのは20周年という節目を迎えながら、2025年2月に活動休止することを発表したフジファブリックだ。2009年に志村が突然この世を去ってからも、山内総一郎(Gt)、金澤ダイスケ(Key)、加藤慎一(Ba)の3人で音楽を続けてきた。この3人の中でも一番くるりと縁があるのが、一時期サポートギターとしてツアーに帯同していたこともある山内。彼が自ら歌うことに対して背中を押してくれた存在のひとつがくるりであるという。大きな拍手とともにステージに上がったのはメンバーに加えて、サポートの伊藤大地(Dr)と朝倉真司(Per)という面々。

ダニエレ一行が連れてきた南の空気が残っていたのか、ハワイアンな響きのギターを爪弾き「フジファブリックです」とあいさつした山内が演奏しはじめたのは最新アルバムから“ショウ・タイム”。そして、“KARAKURI”と変則的で盛り上がる曲が続いた後に、ゆるやかなバラード“Water Lily Flower”が夕暮れの時の〈梅小路公園〉の空に溶けてゆく。MCで山内は、かつてママスタジヲの小泉大輔(現 music studio SIMPO)が働いていたという練習スタジオでかかっていた『さよならストレンジャー』がくるりとの出会いであった話など、エピソードを交えながらくるりとのこれまでを振り返る。その流れでギター弾きながら自由な節回しで前口上のように歌いはじめたのは“ライフ”。「大切な何かを知りたいんだ」の歌詞を「大切な何かを京都音博で知りたいんだ」と言い換えて、改めてこの曲を歌い始める。途中何度も「京都音博」と叫びながら、ギターソロではステージの前に躍り出て、時に手を振りながら全力のパフォーマンスを見せた。

沸き立つ会場にのっかるように始まったのは夕暮れ時にピッタリの祭囃子“Feverman”。空に向かって伸びた観客の手が振って返し 押して返しゆらゆら揺れる。途中のギターソロでは山内が高らかにギターをかかげ、金澤が鍵盤ソロを弾いている間もうれしそうにギターを弾く。加藤もステップを踏みながら楽し気にベースを弾き、フジファブリックが〈梅小路公園〉の端までおおいに観客を盛り上げた。

「またこのステージに戻って来られることを夢見つつ、くるりが盟友と言ってくださいましたが、世界で一番かっこいいバンドくるりに心を込めてバトンを渡したいと思います」感慨深そうに言葉を選びながら、山内が話し終わると、伊藤がスティックを叩きカウントをとり始まったのは“若者のすべて”。きっといつまでも演奏していたかったのだろう3人が名残惜しそうに最後のフレーズを長く伸ばすとそこに観客の拍手が重なる。彼らの音が聞こえなくなっても響く手を叩く音の中には、「きっとまた戻ってきて」という観客の想いが詰まっているように思えた。

『京都音博』が新しい一面を開く。くるりの楽曲たちのもう一つの物語

日が暮れるマジックアワーに染まった〈梅小路公園〉に鳴り響いたのは岸田による“Morning Paper”のギターリフ。1日目の編成とは打って変わりステージに立ったのはくるりの岸田、佐藤にライブではお馴染みのサポートメンバー松本大樹(Gt)石若駿(Dr / Per)、野崎泰弘(Key)の5人。想定外なのは当然で、直前に急遽追加された楽曲だ。『京都音博』前のツアーでも幾度も演奏されていた曲だが、この日の佐藤のベースソロのグルーヴは圧巻で、それを受けて後奏の石若のドラムの手数は驚くぐらいに増え、松本も切れ味が一味も二味も違う渾身のギターソロを奏でる。これまでのツアー演奏を刷新するかの様に濃密な演奏でくるりによる最後のステージが幕を開けた。

“In Your Life”、“California coconuts”とバンド編成の曲が続いた後に、ステージに呼ばれたのは、ダニエレ・セーペ(Sax / Fl)、アントネッロ・イアノッタ(Tamb)、そしてコーラスの加藤哉子の3人。1本加わるだけで楽曲に異国の空気を吹き込むのがダニエレのサックスのサウンドだ。“Time”ではヨーロッパの石畳を思わせる軽やかな吹きぶりで、ダニエレがサックスソロを吹く。“京都の大学生”では一風変わって、ジャジーなサウンドにテナーサックスの醸す色気が加わりパリではなくイタリアまで飛んで行ったような雰囲気に。ナポリと京都の音楽家が混じり合うことで生まれた影響なのか、いつもよりも渋みが増した岸田の歌声が印象的だった。

ステージも観客も盛り上がってきたタイミングで登場したのは、後藤博亮(1st Vl)、江川菜緒(2nd Vl)、朴梨恵(Va)、佐藤響(Vc)の弦楽四重奏チーム、そしてSHOW-GO(Beatbox)。フルメンバー編成で演奏された“ばらの花”では昨日と同じように“Baby I Love You”のメロディが編み込まれる。ここで一旦、ダニエレとアントネッロ、SHOW-GOがステージを離れ、演奏されたのが“ブレーメン”と“Liberty&Gravity”。2曲ともこの『京都音博』のためにおめかしでもしたかのように大胆に編曲され、何度も聴いている曲なのに真新しいものに触れる気持ちになる。

「僕ら『京都音博』18年目です。すごく憧れていた人に会えたり、いい意味で起こるはずがないことが起こったり。そういうことが続いて胸がいっぱいで……。願ったり、思ってたりして言ってたら、叶うんやなって思いました。そういう曲をやります」

岸田がそう話すや否やアコースティックギターを爪弾き歌いはじめたのは“奇跡”。岸田がワンフレーズ歌い終わると、いつものように石若のグロッケン、佐藤のベースラインが重なる。そこに加わったのは佐藤響による曇り空から顔を出す太陽のように温かくも、甘く狂おしいチェロの調べ。岸田の歌と混じり合うことで切なさがぐっと増す。その後の間奏では、岸田の歌を受けて雨だれのような弦によるピチカートの波の上を、ヴァイオリンの後藤が“奇跡”のメロディを揺らめき、震えるほどに切ない音色で奏でる。

言葉よりも音楽が雄弁なのではと思わされたのが、岸田が“少し身悶えるくらい”と歌い終るとはじまる後奏だ。佐藤が柔らかなトーンでベースソロを弾き終わるとすっと音量を落とす。すると、弦楽器たち一人ひとりがワンフレーズをリレーのように奏ではじめ、少しずつ重なり、やがて大きな一つのメロディとなり大団円を迎える。それはまるでパガニーニの変奏曲を思わせるもので、奇跡の中にこれほどにも美しいフレーズが隠されていたのかと心動かされた。今回、弦楽四重奏の編曲を行ったのは岸田が京都市交響楽団に交響曲を書いたことでつながりができたというコントラバス奏者のJuvichan(ジュビレーヌ・イデアラ)だ。ダニエレと同じく、これまでの出会いがつながることで私たちが体感できた、くるりの“奇跡”の中に内包されたまだ見ぬ側面であったように思えた。

すっかり夕闇に染まったステージに再登場したのはダニエレ、アントネッロとSHOW-GO。三人が加わり演奏がはじまったのは“琥珀色の街、上海蟹の朝”だ。SHOW-GOのビートボックスとダニエレのフルート、アントネッロのタンバリンだけがこの楽曲を『京都音博』だけの特別仕様にしているのではない。実は大きく変わっていたのが佐藤のベースラインだ。いつもは5弦ベースでミュートを聴かせたタイトなベースを弾いていたところ、今回はメインの4弦ベースで動きのあるメロディアスなベースラインを紡いでいく。ダニエレのフルートの音色も相まって上海の夜に輝くネオンが瞼の裏に浮かぶようなアーバンな香りが漂っていたように思えた。

「20年以上前に、東京のタワーレコードで好きやなと思ってダニエレのCDを買って、20年聴き続けていた。ふと、去年イタリアに行った時にダニエレに連絡したら、返事が返ってきて、岸田繁の“交響曲第一番”とくるりの『天才の愛』を聴いてくれってSpotifyのリンクをはって送ったんです。30分くらいで返事が返ってきて、“君は僕と一緒で音楽に国籍やボーダーをつくらない人なんだね”って言われたことがうれしかった」

その流れで演奏された『天才の愛』に収録されている“潮風のアリア”のダニエレのテナーサックスは力強く高らか。演奏の波にのって〈梅小路公園〉の果てまで響き渡っていたように思えた。その波に穏やかに揺られる観客がいるという光景は、確かにボーダーにとらわれず音楽がこの場にいる人たちを一つにしていたと思えた瞬間であった。

名残惜しそうに岸田が「最後にもう一曲。また来年」という言葉を残して演奏をされたのは、この18年という流れの中でフィナーレを飾る曲へとして定着した“宿はなし”。昨年と大きく違ったのは、岸田の奏でるアコースティックギターと佐藤のベースに弦楽四重奏の音色が重なったことだろう。その編成を目の当たりにし頭によぎったのは、ちょうど『京都音博』開催のタイミングで発表された、来年の『くるり ホールツアー2025 Quruli Voyage 〜くるりと弦楽四重奏〜』のことだ。ダニエレとの新曲などでくるりの今を見せてくれていたように思えたが、この“宿はなし”がもうその先がはじまっていることを告げる序曲のように思えてならなかった。

くるり自体が、いろいろな音楽文化を一つのステージで表現することができる『京都音博』を、最も体現しているバンドといえる。しかし今回、さらにくるりの新たな一面を引き出してくれたのはダニエレの存在や弦楽の編曲を行ったJuvichanをはじめ弦楽四重奏の面々。そして『京都音博』という場所が大きく作用し、くるりの楽曲たちの新たな物語を見せてくれたように思う。

また別の軸で進行していた「資源が“くるり”プロジェクト」も同じく、環境の取り組みが積み重なって生まれ、今年さらに広がりを見せている。それはすべて、くるりの軌跡の先にあった“奇跡”のような時間。これは、あたり前のように日々を生きるこの日集まった人たちにも言えることではないだろうか。だからこそ、私たちはこの奇跡的な瞬間を分かち合うために『京都音博』が「また、来年」と続くことを願ってしまうのだ。

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS