〈シネマ203〉- 映画文化をつなぐために今、必要な観る人を信じるチカラ

映画館が街から消えていく。和歌山市にある北ぶらくり丁商店街もそんな場所の一つだった。そこに映画のあかりを再び灯したのが、2023年にミニシアター〈シネマ203〉をオープンした高水美佐(こうすい・みさ)さんだ。地元で映画に出会ってから、まだ見ぬ映画を追いかけるように外の世界に飛び出した彼女。時にその世界から離れることはあっても、彼女のまなざしの先にはいつも映画への情熱があった。彼女の言葉には、変わりゆく時代の中で忘れてはならない矜持が映し出されていた。

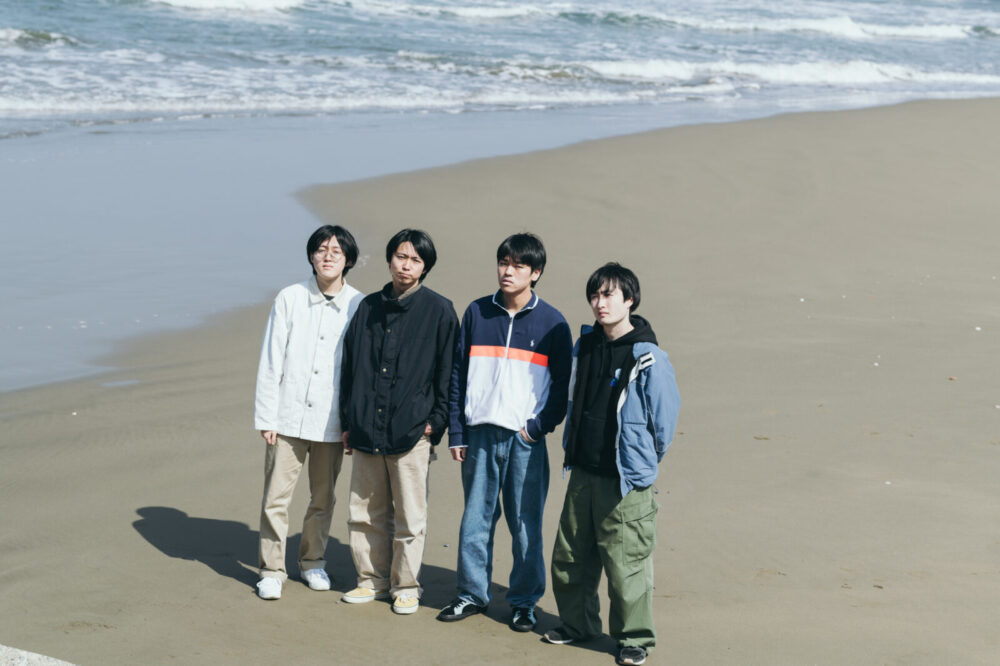

高水美佐(こうすい・みさ)

和歌山市出身。映画好きだった父の影響で、幼い頃から地元の映画館に親しむ。大学進学を機に上京し、その後アメリカに留学。映画について学ぶ中で「配給」という仕事に魅力を感じるようになる。帰国後、テレビ報道の現場を経て、配給会社・フランス映画社に入社。11年間にわたり映画の現場に携わったのち、2005年に和歌山へ戻る。その後は大阪の配給会社での勤務を経て、和歌山大学で広報業務に従事する傍ら、自主上映活動にも取り組む。2023年、北ぶらくり丁商店街の〈北ぶらくり丁会館〉内にミニシアター〈シネマ203〉を設立し、日々、映画を上映している。

気が済むまで仕事に没頭する悦びを覚えた現場、フランス映画社

和歌山市駅からほど近く、ノスタルジックな空気が漂う商店街。その一角にレトロなアパートがある。階段をあがり203号室の扉を開くとそこには、白いスクリーンと特徴的な風貌のスピーカー、そしてゆったりと腰を掛けられる椅子が並んでいる。約10畳ほどの広さではあるが、ひとたびその椅子に座り、スクリーンに映像が流れるとこれまで幾度も映画館で体験してきた、画面に引き込まれるような没入感を一気に覚えた。小さなアパートの一室を映画館へと変貌させたのが、今回お話を伺ったこの〈シネマ203〉の館長である高水美佐さんである。

高水さんが映画と出会ったのは、小学生の頃に観た『キングコング』(1976)。当時、北ぶらくり丁の周辺には4つの映画館があり、映画はとても身近な存在だった。やがて「地元では観られない映画を観たい」という思いが芽生え、大学進学を機に上京。1980年代後半、東京は“セゾン文化”(※1)が花開き、日本のカルチャーが大きく動いていた時代だ。映画館も大手からミニシアター、名画座まで多彩に広がり、中でも高水さんが惹かれたのは、日比谷の『シャンテシネ』のようなアート系の作品を上映する劇場だった。

「ジム・ジャームッシュの『ストレンジャー・ザン・パラダイス』、ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』、ヴィム・ヴェンダースの『ベルリン・天使の詩』など、和歌山では見る機会がなかった、親密に語り掛けてくるような映画を好きなりました。私が特に惹かれた映画を配給していた会社が後に入社するフランス映画社だったんです」

※1 セゾン文化:1980年代、堤清二(詩人としては辻井喬)率いる西武百貨店やパルコを中心とした「セゾングループ」が牽引した都市型文化の潮流。美術、音楽、ファッション、演劇、出版など多岐にわたる分野で、若者や前衛的な表現を積極的に支援し、日本のカルチャーに大きな影響を与えた。

配給の仕事へ本格的に関心を持ったのは、映画を学ぶためにアメリカへ留学した時。なかでも「BOWシリーズ」(※2)作品を通じて大きな影響を受けたフランス映画社への憧れは強くなった。しかし新規採用はなく、一旦、テレビ局で働くことに。それでもフランス映画社で働きたいという想いは消えることなく、2年後にキャリアアップの話が持ち上がったタイミングで思い切って会社を辞め、フランス映画社の扉を再び叩くと、運良くちょうど空きが出ていた。

採用が決まったその日、手渡されたのはエミール・クストリッツァ監督の新作の台本だった。「明日までにこれを読んで買うべきかどうかレポートを」と言われ、徹夜で読んだことは今でも鮮明に覚えていると高水さんは話す。そして翌日、「買わなくていいと思う」と報告したその作品が、のちにカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した『アンダーグラウンド』だった。その時「映画は音楽がつかないとわからない」と鼻で笑われたという。配給の現場は、困難と失敗の連続であったが、懸命にくらいついた。その中で、「今、死んでもいい」と思えるような仕事にも出会えたという。気がつけば、フランス映画社で過ごした期間は11年に。しかし、思いに反して2005年に和歌山に帰ることになった。

※2 BOWシリーズ:1970年代にフランス映画社が配給を始めた映画レーベル。「傑作を世界から運ぶ」を旗印に、ジャン=リュック・ゴダールの再上映から80年代以降の新作、テオ・アンゲロプロス『旅芸人の記録』、ジム・ジャームッシュ『ストレンジャー・ザン・パラダイス』、ヴィム・ヴェンダース『パリ、テキサス』など、日本の映画ファンが待っていると信じる国際的な秀作や話題作をシリーズ形式で紹介し、日本におけるアート映画文化の醸成に一石を投じた。

観客に映画を届けるための共犯関係

「(フランス映画社で)働いている時は、全然役に立たなかったし、まだまだ修行中だと思っていました。だから、途中で離れることになった時は、何もできるようにならなかったと残念な気持ちもありました」と話す高水さん。しかし、たとえ働きたかった場所を離れることになっても、映画のことはずっと頭から離れることはなく、紆余曲折あったというが2006年頃に大阪にあった唯一の映画配給会社に「拾ってもらった」。高水さんは当時のことをこう振り返る。

「配給の仕事は東京でしか動いてないんです。 だから大阪の配給会社は、東京の配給会社と手を組み1本の映画を買い付けて、全国配給は東京に任せ、関西の宣伝はこっちに任せてねというような棲み分けでしたね。そこで働いて半年もたたないうちに、日本の映画業界がどん底みたいな時代になって、小さな配給会社は増えたのに、1本あたりの儲けは減るばかり。「この人でなければ」というプロに頼んでいた仕事がマニュアル化されていき、職人集団だった業界が随分サラリーマン化したなと感じるようになりました」

1991年のバブル崩壊以降、経済の低迷は映画業界にも影を落とした。そこに追い打ちをかけたのが、DVDの普及と低価格化だ。映画を“借りる”あるいは“買って家で観る”というスタイルが一般化し、人々の足が次第に映画館から遠のいていく。1980年代半ばから隆盛を誇っていたミニシアターも1本あたりの動員数が減少し、より多くの映画を上映しなければ経営が成り立たなくなっていく。そして2000年代以降、シネコンの普及を経て映画がフィルムからデジタルへと移行する転換期を迎えると、設備投資の負担に耐えられない既存の映画館やミニシアターが、次々と姿を消していった。そして、全国の劇場へ映画を届けてきた配給会社の仕事の構造もこれまでと同じでは成り立たなくなっていったのだ。

「遡って考えると、1990年代後半から、配給会社の仕事の中でも重要な作品宣伝の仕事を宣伝会社に外注するようになったんです。自社の経費で賄えなくなった宣伝人員の経費を、作品の宣伝費として捻出する仕組みができた。私が思うプロというのは知識のあるなしというより、事業として成立させるためにお金を稼げること。宣伝会社にとって事業の儲けとは定額の宣伝受託費の金額ということになり、配給会社が自社で宣伝をしていた頃に目指した映画の動員とは違うものになりました。もちろん、どちらもその作品のヒットを目指して共に働くわけですが、私が大阪で配給している時は、もう東京の事情がよくわからないということもあり、事業としての配給の現状を熟知している配給会社の中にある宣伝部に委託して力を借りていました」

今の時代、プロというと専門性の高い人のことをいうと思いがちだが高水さんの視点は違うようだ。彼女は仕事をどのようにとらえているのだろうか。

「90年代に働いていた人にとってフリーランスというのは、組織すなわちチームで働くことを知っている人が究極の形としてなるものだったから、今とは少し感覚が違っていたかもしれません。仕事は口伝えで教わるもので、師匠を見つけなければ、こいつには教えてもいいと思ってもらえなければ学べないもの。自分でもわからずにやってきたけれども、今振り返って思うのはそういうことですね。

例えば、フランス映画社の映画のポスターはずっと小笠原正勝さん(※3)というその道の第一人者に頼んでいました。この映画を見たいのが今はまだ広く一般の映画ファンではなく、都内の愛好家数万人だとした時、その人たちは、どういう価値観を持っているのか、映画以外ではどのようなカルチャーに触れているのかを考えること。そして何より大切なことは、その人数をいかに増やすかを常に目指すこと。そのためには、まずその作品を読む力がなければ、この映画をまだ見ていない人に劇場に足を運んでもらうために必要なデザインはこれだっていう観点は生まれないということを学びました」

※3 小笠原正勝:1942年、東京生まれ。東宝系のデザイン制作会社を経て1976年にフリーランスに。以降、ATG(日本アート・シアター・ギルド)やフランス映画社の「BOWシリーズ」などの映画ポスターを手掛けた。

そして、その映画のポスターを形にするために、デザイナー以外のスタッフにも同じ力が必要だというのだ。茶目っ気を感じる笑みをたたえながら、高水さんは当時のポスター制作についてこのように話してくれた。

「当時は、今のようにMacもなかったから、デザイナーが見せてくれる白紙に手描きの下書きだけが道標でした。写真はここ、文字はこの位置にこの級数で、このフォントで10文字入れてくださいって指示が書いてあるんです。その場には印刷現場のことを熟知して仕上がりがイメージできる印刷会社の営業さんがいて、自社からは映画を全国の劇場に上映してもらう営業担当、字幕や宣材物の制作担当も宣伝担当もみんなでじっとそれを見つめて完成形を想像する。今回の映画の肝は何なのかを探る。下書きの段階から同じゴールを目指してミリ単位で改良を重ねていくものづくりの協同作業をしていたんです。

ほかにも映画業界にはプロ同士の持ちつ持たれつがあって、それはもう“あうんの呼吸”なんです。 映画を紹介してくれる編集者や批評家は、この映画をヒットさせたいと思って配給している我々とは、お互い何も言わないまま完全な共犯関係でいてくれたんですよ。 同じ方向へ進んでくれる精神的な同志ともいえる人たちがまわりにいっぱいいた。映画を当てるのも、自分たちが食べていくためというよりは、この監督にはこの時代に生まれなければならない作品を撮る才能があるから、次にもっと新しい作品を撮ってもらえるように、日本の儲けを返したいと全員が思っていた。だから実は、映画づくりの最前線は映画館なんです。 どれだけ多くの人がチケットを買ってくれるかっていうことで、その監督の人生が決まるわけですから」

そして、業界内で自然と培われてきた共犯ともいえる関係性は、配給する側だけでなく、映画をかける劇場にも根付いていたという。

「私がフランス映画社で配給の仕事を学んでいた頃、劇場は“自分のところに来るお客さんはどんな映画が好きか”を考えながら作品を選んでいました。だから劇場ごとに信頼できる“個性”がありました。配給側も、“一番儲かりそうな作品”を競り合うだけでなくて、“この監督はこの会社が時間をかけて育ててきたから”とか、“あの配給会社ならこのタイプの映画を日本で広めてくれるだろう”といった互いの得意分野の認識があり、それぞれに作品を選んでいた。自然と棲み分けができていたんです。それがそのまま、配給会社の“個性”にもなっていた気がします」

当時は、映画に関わるそれぞれのプロが、専門性の高い人材を育てながら、健全に映画業界を前に進めていく仕組みを築いていた。そうした働きが互いに重なり合うことで、ライバル関係とも持ちつ持たれつともいえる映画業界全体を支える構造が、現場のなかで自然と育まれていたのだ。

劇場側に立ってみて実感する、最重要のプロフェッショナルとは

大阪の配給会社に勤めたのち、和歌山大学で広報の仕事に従事、そして地元の後押しもあり〈シネマ203〉をオープンすることになった高水さん。紆余曲折はあったが、一度映画から離れて仕事をしたことで気づいたことがあるという。

「仕事って、生きていることそのものだと思うんです。素晴らしい仕事をされている人は、やりたいことを初志貫徹したというよりも、流れ流れて今これをやっているだけという人も多い。ただ懸命に自分が携わっている仕事の結果がベストかということを目指している人だと思っています」

そのマインドはどのように育まれたのかを問うと、高水さんはこう続ける。

「フランス映画社時代に出会った多くの先輩たちからだと思います。 単に仕事のやり方ではなく、なぜやるのかその理由を学ぶことが大事。そうすると、その時代に合ったやり方を新しく思いつくようになるでしょう。 やっぱり理由まで分かるようにならないと、その仕事の伝統はなくなっていくんじゃないかと思いますね。結局、それに気づいたのは師匠のもとを離れて、自分でその仕事を真似しだした時なんですよ。大阪の配給会社で仕事をはじめた時にすごく驚いた。うまくできるかは別だけど、こういう時はこうしなきゃいけないというのがひとりでに分かって、全部大事なことは教わっていたんだって。そして、会社の中だけでなく、業界としての教育システムもあったと思います。デザイナーや予告篇制作会社、字幕制作会社はもちろん、映画を紹介してくれる放送局のディレクターや編集者、記者、批評家の皆さんから「映画配給会社がそんな仕事をしてはいけない」と大変厳しく叱られました。もちろん、劇場からもです。それは映画文化継承のための支え合いだったと思います。私たちはそれを教わった世代だから、それを返していかなきゃいけないと思っているんです」

プロフェッショナルの仕事を間近で見ながら過ごしていた日々は、その当時は気づかぬとも高水さんの仕事を推進するチカラになっていた。そして、地元・和歌山に戻ってきたことで大きな気持ちの変化があったという。

「和歌山の〈ジストシネマ〉で『グエムル -漢江の怪物-』(2006)を見ていたんですよ。きっと、監督のポン・ジュノのことなんか私しか知らないんだろうな、みたいな鼻持ちならない感じで。 そしたら、 漢江から怪物が出現するシーンで隣のおじさんが『びっくりした!』と椅子から飛び上がったんです。その時、この映画の楽しさって本当にそれだけだと思ってハッとした。急に私は何をやってきたんだみたいな思いにかられたんです。それが「自分は映画のプロだ」などと思っていた勘違いの時代の終わりだったと思います。プロは観客席にいたんだと。それ以来、映画を見る人の方がプロでなければいけないと思っています。逆に映画を提供する側は、いつまでもアマチュアの気持ちで考えられる能力がなければいけないと思うようになりました。だから〈シネマ203〉の運営も、和歌山に映画を根付かせたいといったことではなく、映画を楽しむことを知っているお客さんがいる和歌山であれば、こういうオルタナティブな映画館があってもいいかなと思ってのことです」

高水さんのプロの考え方を一変させた〈ジストシネマ〉は、和歌山市に本社を構えるスーパーマーケット〈オークワ〉の系列会社が経営するいわゆるシネコンである。2004年にオープンをすると広く一般向けの大作を上映しながら、ワンスクリーンを使って「サロンシネマ」としてアート系の作品など通常であればミニシアターでかかるようなプログラムを上映してきた。それは採算度外視の映画ファンへの信頼だったというのだ。そして、彼女はこう続ける。

「観客にプロでい続けてもらうための努力を、「プロ」であったはずの私たちはどこかで怠った。今、観客を信じている作品が少ないような気がします。何もかも説明してくれなくても大丈夫ですよ、と(笑)。ここでは、今も観客を信じ続けている作品を、少しづつかけていきたいと思っています。見ることで参加できる余地のある映画じゃないと、やっぱり自分のものにならないでしょ。 なんだか見てみたいなと惹かれて、握りしめたお小遣いでチケットを買わないと、自分のものにならない。映画を見てもらうためには値段を下げるだけでいいというのは、ちぐはぐなアイデアだと思っています。 だから、観客席にいるプロの方に喜んでいただくためにはどうすればいいかと考えることが、仕事の基本だと思っているんですよ」

最後に、映画館の運営者としてはまだまだ走り出したばかりで、熟練の興行者や現在の配給担当者、そして何より地元の映画ファンの皆さんから教わりながら〈シネマ203〉を手探りで運営していると話してくれた高水さん。きっとこうして、誰かの心の奥に灯った情熱の火が映画文化をつないでいくのではないだろうか。

文化をつなぐために、今必要なこと

“俺が辞書編集部員として果たすべき役割は、念願だった新しい辞書を完成させることだとばかり思ってきたが、そうではなかった。俺と同じように、いや、俺以上に、辞書を愛する人間を見つけることだったのだ。先生のために。日本語を使うひと、学ぶひとのために。なによりも、辞書と言う貴い書物のために。”

これは、三浦しおんさんの『舟を編む』に登場する一節である。心血を注いで辞書づくりに邁進してきた荒木が、定年を前に後進を育てることの重要性に気づき、胸の内を吐露する場面だ。映画と辞書。分野は違えど、そこに通じる精神は同じものだったように思う。そして、まさに今あらゆるカルチャーの中で問われているのも、この視点ではないだろうか。

プロとして仕事をするということは、その仕事が生まれる根源を常に見つめ、そしてその根源にあるものを絶やさないために、次の世代へとその想いを引き継いでいくことなのだ。そして、それ以上に大事なのは、例えば映画であれば観客というプロを育て、一緒に進むこと。作品を育て、文化を豊かにするのは、作り手と受け取り手という‟プロ同士”の呼応なのだ。高水さんの言葉には、そんな気づきが詰まっていた。

シネマ203

| アクセス | 〒640-8023 和歌山市中ノ店北ノ丁22 北ぶらくり丁会館203号室 |

|---|---|

| TEL | 090-8172-7074 |

| Webサイト | |

| インスタグラム |

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS