言葉を羅針盤に巡る、音楽の旅が見せてくれたもの -『Megaport Festival(大港開唱)』ライブレポート

「人生」と「音楽」をテーマとした大型音楽フェス『Megaport Festival(大港開唱)』が、3月29日(土)、30日(日)に台湾の港湾都市、高雄で開催された。台湾の音楽フェスの先駆けといわれる今年で16回目を迎えた歴史あるフェスだ。会場は、港沿いにある倉庫群をリノベーションして作られた〈駁二藝術特區〉エリア。台湾内外からジャンルもさまざまに100組以上のパフォーマーが集い、両日で約30万人が音を浴びる楽しさを分かち合った。今回は、多種多様な音楽が鳴り響くこの場所で出会った「言葉」を軸にこのフェスについてレポートする。

街の日常にまるごと溶け込むフェス

初めて降り立った台湾、高雄。台南最大の都市だが、ビル群の1階は飲食店などの店舗が立ち並び、オープンな店構えもあってか、ゆったりとしている。どこか親しみを感じるのは、時おり漢字の中に紛れ込んでいる日本語のせいだろうか。日本にいるときは気にしない「言葉」について意識したのはMRTに乗った時のこと。

駅名のアナウンスが公用語とされる台湾華語に加え、台湾語(台湾閩南語)、客家語(ハッカ語)、英語と4種類あったのだ。歴史的な背景もあり台湾では、中国語(北京語)がベースとなる台湾華語、17世紀以降に中国大陸の福建省から渡来した人たちの言葉がルーツという台湾語、同じく中国大陸からの移民が起源の客家語、そしてもともとこの地に住んでいた原住民族(台湾先住民の台湾における正式名称)が話されている。知識としてはわかっていてもその場に身を置いてみないとわからないことがある。多元的な言語文化が街の中で日常的に機能していることに気づかされた出来事だった。

そして、初めて訪れた『Megaport Festival』。驚かされたのは、そのスケールの大きさだ。埠頭にある展望塔をはじめ、「人生的音楽祭」「音楽祭的人生」とステイトメントが掲げられ、〈駁二藝術特區〉エリアがこのフェスの色に染められている。一方、〈大義倉庫〉の店舗は普段通り営業しているし、エリア内にある路面電車も通常運行、車やオートバイも道を走っている(もちろん、誘導スタッフはいるが)。フェスの参加者は、エリア内に点在する各ステージにリストバンドを提示し入場するという仕組み。

リストバンドが必要なステージ以外にも、例えば、公園内にあるステージ〈青春夢〉のように誰もが音楽を楽しめる場所もあるし、フリーマーケットは大賑わいだ。〈MEGAFUN〉というエリアではNGO団体によるトークイベントやワークショップが行われていて、社会課題や環境問題などに触れることもできる。

子どもたちが元気に踊ったり、遊んだりするキッズエリアからは笑い声が聴こえてくるし、芝生でのんびりと過ごす人や犬を連れて散歩をしている人も。フェス参加者も街を訪れた観光客も、この地域に住まう人も思い思いに楽しんでいる。エリア内にもともとあるライブハウスなどもステージとして活用されていて、このフェスに合うように設計がされている。観光スポットでも街の憩いの場でもあるこのエリアを最大限に活かしながら、フェスがすっぽりと融合しているように見えた。

台湾の音楽カルチャーに垣間見た日本語の存在感

その名のとおりサイズ感も『Mega』なこのフェス。一番大きな野外ステージ〈南覇天〉から2番目に大きな野外ステージ〈女神龍〉には、橋を渡って移動せねばならず歩いて約15~20分ほどかかる。当然ながら、すべてのアーティストを観ることは不可能だ。そこで、今回はいろいろな「言葉」に触れてみようと、向かったのが全編台湾語で制作されアルバム『Suí 水』が話題になった李竺芯(シリ・リー)だ。

発音に必要な声調が8声あるという台湾語。言葉の調子の上がり下がりも多く、ニュアンス的には関西弁に近いかもしれない。そんな台湾語の音の多彩さを時にフランス語の響きで、時にエキゾチックに楽曲ごとに言葉を発する速度や強弱も含め衣装を変えるように歌い方を演じ分けていく彼女の表現力も素晴らしがったが、強烈に印象に残ったのはこぶしをきかせて発せられた「ああ〜さくら」という言葉からはじまる‟Sakura Gansha”。石川さゆりを思わせる演歌的な歌い方は圧巻で、観客からは日本語で「もう一回」とコールが生まれるほどだった。

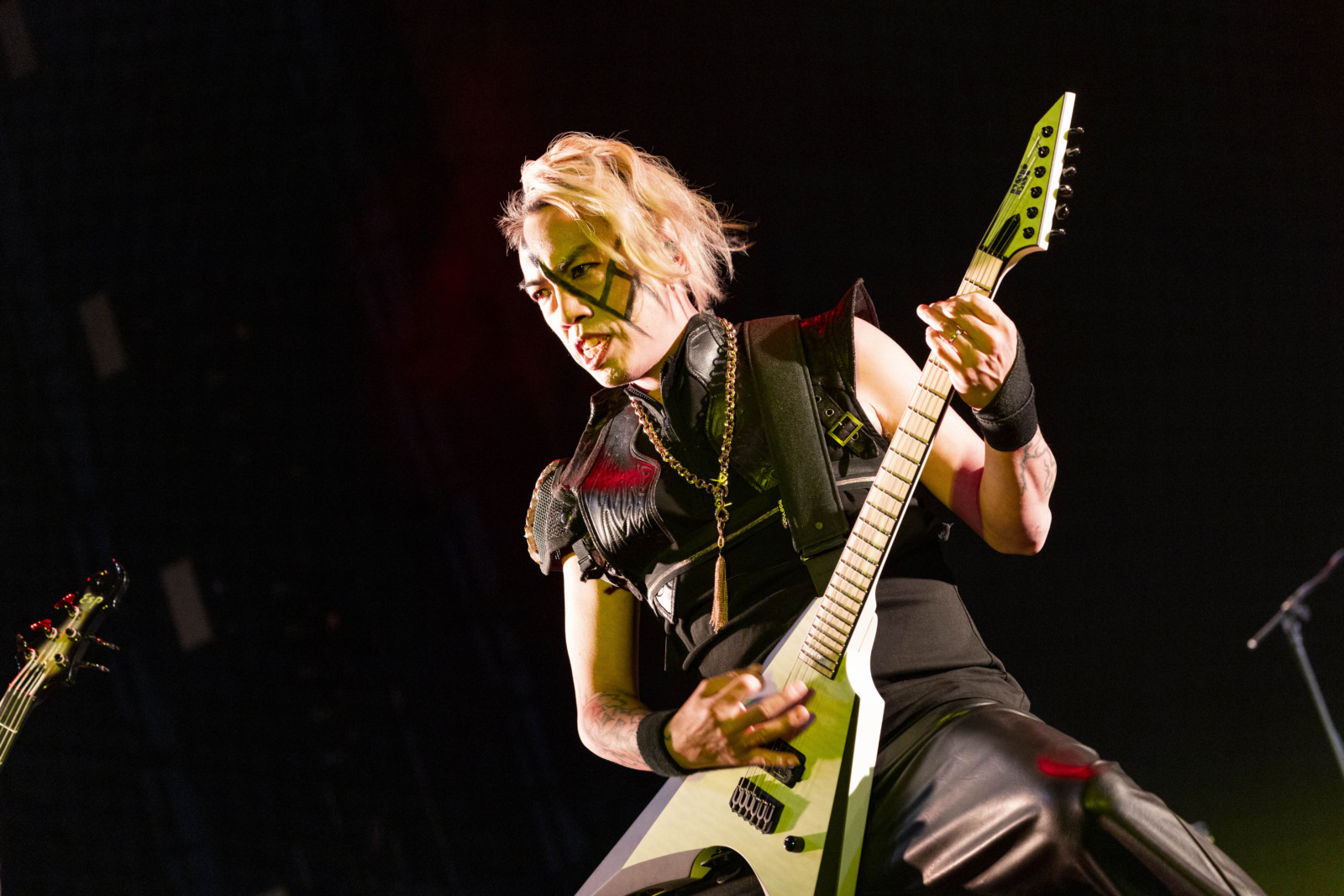

台湾の人たちとの日本語の距離感が近いと感じたのはそれだけではない。〈高雄流行音楽中心〉内にあるホールをステージとする〈海龍王〉にて台湾のメタルコアバンドFUTURE AFTER A SECONDを観ていたときのこと。エレクトロサウンドに交じり合い、打ち鳴らされるビートと轟く低音、速弾きで紡がれるギターリフ。巻き起こる大規模なサークルモッシュにも驚かされたが、それ以上に惹きつけられたのがシャウトする声の中に突如出現した日本語だ。言葉に合わせてギアをチェンジしていくように台湾華語、英語、日本語と変化していく。イントネーションで生まれる新たなグルーヴはどことなくキャッチーでもあり、ぐっと彼らの打ち出す音楽に引き込まれた。

1階はスタンディング、2階はシート席の〈海龍王〉でのFUTURE AFTER A SECONDのステージ

ほかにもエレクトロニカとフォークの要素を融合させた独自のスタイルで注目を浴びているEstelle H(Gt / Vo)とIsan(Per)による台湾の音楽デュオOur Shame(凹與山)。日本語という意味合いで衝撃的だったのは歌詞にも「大阪」というワードが使われている‟Snow in Osaka”だ。日本のSSW/ラッパーであるASOBOiSMとコラボした英語、台湾華語、日本語がミックスされた一曲で、ASOBOiSMが歌う日本語パートもEstelle Hが丁寧に歌い上げる。この曲が生まれたきっかけは、2023年に大阪で開催された『MINAMI WHEEL』での出会いだという。

FUTURE AFTER A SECONDも同じく3カ国語をミックスして歌っていたが、日本のcoldrain、The Bonezといったバンドに影響を受けているそうで、日本のレーベル《Far Channel Records》からEPをリリースしてる。フラットに言葉を選び、それぞれの音楽へと自由に取り込んでいく。そんな土壌がこの地にはあるのだろうと思った2組だった。

ジャンルもさまざまに台湾アーティストの楽曲の中で日本語に出会ってきた。その中でも、自らの表現として日本語を選び取っているアーティストが開口一番「台湾からやって来た」と〈女神龍〉ステージにて日本語で話しかけてきたゲシュタルト乙女のMikan(Vo / Gt)だ。台南出身の彼女だが、幼少期から日本の音楽が身近にあり、歌詞を書く時に自分の心境を最も詳細に表せると日本語を使っているという。

数あるシーンの中で一番日本語を感じたのはラストにスカのリズムとカラオケの親しみやすさを融合させた音楽スタイルを持つ台湾初のスカオーケストラSKARAOKEとコラボして演奏した‟副都心”。曲中でEGO-WRAPPIN’のスカのリズムが心地よい一曲‟A Love Song”をミックスし会場を沸かせる。それは、SKARAOKEへのリスペクトだけでなく、カラオケをモチーフにした演出にも思えた。日本発祥のカラオケが台湾に伝わったのも、戒厳令が終わり自由に音楽が楽しめるようになった1980年代のこと。街で見かけた看板のように音楽の中に混じり合う日本語の存在感を台湾カルチャーの中にあらためて感じた。

ゲシュタルト乙女とSKARAOKEとの熱いコラボも行われた2番目に大きい野外ステージ〈女神龍〉

選ぶ言葉の奥に流れるアーティストの意志

台湾で話される多様な言葉が音楽と結びついている一因となっているのが、台湾のグラミー賞と言われる「金曲獎」の存在だろう。台湾で話される多様な言語を音楽という表現の中でも支援していこうと言語ごとに賞が設けられている。原住民族の言葉である排湾語(パイワン語)をヒップホップやロックなどに融合させて楽曲を制作している葛西瓦(カシワ)も「金曲獎」にて「最優秀原住民語歌手賞」を受賞した一人。

受賞したアルバムに収録されている“跟你媽媽說”などを台湾華語と排湾語を織り交ぜながら力強く歌う。大人はもちろん子どもたちも彼がビートにのって歌う言葉にのって、思い思いに体を揺らす。言葉の意味を知らなくても、脈々と受け継がれてきた言葉に自然と触れ合える。その姿に、言葉はコミュニケーションを取る手段だけではないのだと思った。

では、台湾語で歌うアーティストたちはどのような想いで言葉を選んでいるのだろうか。音楽を通して台湾語を共有し、フィジカルでも一体感を見せていたのが〈南霸天〉を沸かせたメタルバンド血肉果汁機(フレッシュ・ジューサー)だ。言葉以外にも、ボーカルのGIGOが被る台湾の廟会で供えられる“神豬”がモチーフだというマスクや楽曲にも台湾の伝統音楽や宗教文化が内包されている。彼らのトレードマークである文字が書かれた旗の合図に併せて、デス・ロードやサークルが出現。ピット・ダンスやウォール・オブ・デスなどが次々と巻き起こる。遠くから眺めているとそれは美しく統率が取れていて、日本の激しい祭りのように危険と隣り合わせではあるがそれは儀式的であった。

血肉果汁機のパフォーマンスに沸く、野外ステージの中で一番規模が大きい〈南霸天〉出日音樂 @megaportfest

言葉を語らずに社会的課題を訴えかけてきたのが〈海波浪〉ステージに登場した三牲獻藝(サンシェンヘンゲ)だ。サンプリングされた台湾の寺院などで儀式に使われる伝統的な音とエレクトロサウンドを融合させながらも、打楽器やギターなどを織り交ぜ音を紡いでいく。バックには楽曲を象徴する映像が映し出され、途中、台湾の歴史の一部を彷彿とさせる画像がサブリミナル効果のように挟み込まれる。ハイライトは、明確に言葉が映し出されたラストの一曲。

「田地和山野,隨時都有我的魂守護著〈高一生〉」

世界最長ともいわれる戒厳令が1949年から約40年、国民党政権により出されていた台湾。この間、人々の言葉や文化が厳しく規制されてきた。弾圧の引き金となったのは1947年2月28日に台北市で発生した「ニ・二八事件」。以降、行われた弾圧のことを「白色テロ」という。鄒(ツォウ)族出身の教育者であった高一生は、この弾圧の犠牲となった人物だ。彼をはじめ、台湾人としてのアイデンティティの確立につながる人物の言葉が次々と画面に浮かび上がる。演奏が終わると轟く大きな拍手と歓声。台湾の歴史が音楽カルチャーの中で息づき、アーティストも観客もそれをしっかりと受け止めていたように見えた。

観客が見入っていた〈LIVE WAREHOUSE〉の大ホールを舞台とする〈海波浪〉での三牲獻藝のライブ

三牲獻藝のステージでも触れた高一生が手紙で残した言葉。それが組み込まれた楽曲”護國山”を歌い上げたのは1日目に〈南霸天〉のトリを務めた閃靈(ソニック)だ。メタルバンドの象徴ともいえるデスボイスからスイッチを切り替えて言葉を届けるように朗々と語るように歌うフレディ・リム(Vo)の姿が印象的だった。音楽に社会的なメッセージをのせて分かち合う。それが人々の中に根付いているのだと思ったのが、この日のラストを飾った‟皇軍 Takao”。スクリーンには歌詞と発音記号が映され、フレディが観客にマイクを向けると起った力強い大合唱は今までに体感したことがないものだった。

旗がはためき、冥紙という紙が舞う。29日〈南霸天〉のトリで圧巻のパフォーマンスで魅せた閃靈 出日音樂 @megaportfest

そして、閃靈と同じ〈南霸天〉で強く社会へのメッセージを発していたのが拍謝少年(ソーリーユース)だ。彼らがこのフェスのために用意したのが、ライブの幕間に流された三匹の子豚と悪いオオカミの寓話をモチーフにしたアニメーション。その内容は今の台湾に向けて警鐘を鳴らすというもの。クライマックスが訪れたのは若者が直面する現実の厳しさにエールを送る楽曲‟兄弟沒夢不應該”を歌っていた時のこと。台湾語でメッセージを力強く歌い、3人とは思えない熱量で大観衆へ向かってロックを届ける。この日はそれだけでなく、観客へと届けられたのはバラまかれた赤い紙。そこにはオオカミと団結する豚のイラストそして「時代看顧團結的咱」という言葉、そしてアニメーションを共有する二次元コードが印刷されていた。バンドによって想いのグラデーションはあれど、意志を持って選んだ言葉が伝播するエネルギーを強く感じた。

圧倒的な熱量でメッセージを届けた〈南霸天〉での拍謝少年 出日音樂 @megaportfest

高雄で育ってきたフェスの多様な側面

2006年に高雄ではじまった『Megaport Festival』。その立ち上げには、閃靈のフレディも関わっていたという。今回はDJブースも含め11のステージがあったが、当初はステージの数も今の半分以下だったそう。2021年にオープンし高雄の新しいランドマークとなった〈高雄流行音楽中心〉のホールがこのフェスにも組み込まれていることが象徴的に見えたが、このフェスもこの街とともに育ってきたのではないだろうか。

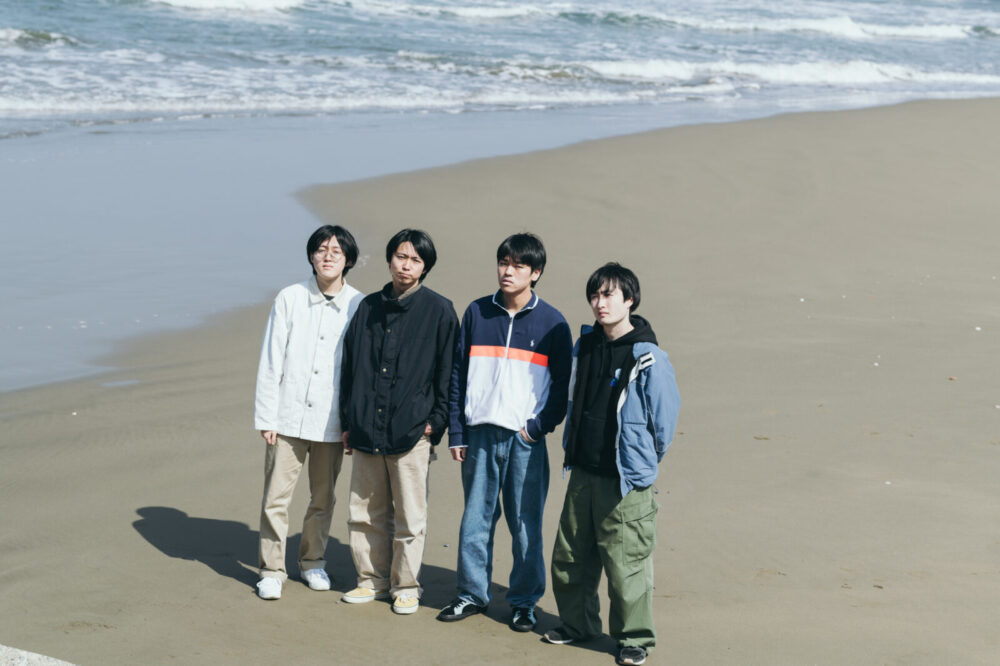

この立地を活かして、若手アーティストとの偶発的な出会いを演出していると感じたステージが屋上にある大きなモニュメントが印象的な〈出頭天〉ステージだ。リストバンドで入る仕組みになってはいるが、屋上に設置されたステージで奏でられる音楽は海風に乗り、時に行きかう人の足を止める。そんな場所で出会ったアーティストが次の2組だ。

まずは、憂憂(ヨーヨー)。2021年に台北市立科技大学に在籍していたメンバーが中心となって結成されたバンドだ。耽美さを感じるHoly(Vo)の歌声、そこに台湾の民謡的な味わいが見え隠れするキーボードやギターのリフが重なることでサイケデリックな空気が増していく。その中にもハードロックやオルタナティブロック的な音楽要素が加わることで生まれる独自のスタイルに惹きつけられた。過去の楽曲のリファレンスに自由に触れられるからこそ生まれた台湾民謡と多様な音楽とのクロスオーバー。それは、今の時代性も感じる組み合わせのように思えた。

倉庫の屋上に特設されたステージ〈出頭天〉にて海風と混じり合うように心地よい音楽を聴かせてくれた憂憂

もう一方は、アニメ『ボージャック・ホースマン』のキャラクターにインスパイアされてつくったという‟Daine”がYouTubeで200万回以上再生され注目を浴び、2018年に結成された台北を拠点に活動する5人組バンドBlueburn。エフェクトがかかった憂いのあるギターや浮遊感のあるボーカルは90年代のブリットポップを彷彿とさせる。歌い手であるKJ(趙廣絜)は、曲に合わせてカジュアルに台湾華語と英語を使い分けていたのも印象的だった。

場所は変わって、倉庫をステージに設えた〈卡魔麥〉に響くフォーキーな英語の歌声。そこにキーボード、ドラム、ベース、ギターが加わると雲が晴れたようにロック的なサウンドに変化していく。ステージで演奏していたのは台湾のバンドLittle Shy on Allen Street。言葉でストレートに想いを伝えるというよりは、自分たちの描きたいサウンドに合う言葉が英語だったのではと思わせるスタイルは初期のHomecomingsを思い出させた。それぞれの描きたい音楽のカタチに合わせて言葉を選べるということも、台湾のインディーシーンの多様性に一役をかっているのかもしれない。

大港橋を渡った埠頭にある倉庫をライブハウス仕様にセッティングした〈卡魔麥〉ステージ

このフェスの特性といえば、南部出身のアーティストが多数出演していることだろう。この高雄の空気を音楽で体感させてくれたアーティストがこの地を拠点として活動している淺堤 Shallow Levée(シャロウ・レビー)だ。1曲目からこのフェスの開催地を名に冠した「高雄」を歌い、会場を沸かせる。依玲(Vo)は、情景を感じるあたたかく透き通る声で台湾語と台湾華語を織り交ぜながら歌う。思わぬサプライズに1曲目以上に観客を沸かしたのは、ゲストとして登場したシンガーソングライターで俳優でもある洪佩瑜だ。彼女も高雄出身。同郷であることもあってか、和やかに淺堤の楽曲‟陥眠”を歌い合う。途中で重ねられた二人のハーモニーは美しく風に乗り、観客の歓声を誘った。

〈女神龍〉ステージにて、同郷同士のサプライズが印象的だった淺堤 Shallow Levée 出日音樂 @megaportfest

今回、いろいろな気づきがあったがその中でもどのステージでも感じたのが観客とアーティストとの関係性だ。言葉の壁を越えてそれを垣間見た気がしたのが次の2組のアジアのアーティストだ。

Mario Zwinkleはインドネシアのジョグジャカルタ出身で伝統的なヒップホップ要素と地元カルチャーの影響を融合させた独自のスタイルが特長的なアーティストだ。彼のラップはインドネシア語と英語がミックスされている。〈卡魔麥〉ステージで観た彼のパフォーマンスで目に焼き付いているのが‟Soul Plane”を演奏した時のこと。彼が紙飛行機を抱えて再登場すると、「飛行機の紙に自身のメモリーをしたためた」と言って観客に向かって飛ばす。言葉の壁を感じさせないコミュニケーションに観客もハンズアップし、思い思いに英語、台湾華語を問わず好きな言葉で声をかけ、心ゆくまで彼の音楽を楽しんでいた。

Mario Zwinkleの紙飛行機のような観客とのコミュニケーションにまたもや出会えたのが〈女神龍〉で観たsogummだ。ステージに登場すると、MCを挿むことなく職人のように繊細な声音で彼女の音楽を繊細に編み上げていく。そんな彼女が意志を持って言葉を発したのは最後のこと。カードを取り出し話すように歌う。そして、これで終わりと言わんばかりに、はにかんだ。彼女が読み上げたカードに書かれていたのは、中国語の発音表記記号と韓国語。そしてそのカードはそっと前列にいた観客に手渡された。

ステージの規模感などは関係なく、アーティストのパフォーマンスを観客がしっかりと受け止め、それを体で言葉で返すことで、双方が関係性を紡ぎながら一つのステージを作り上げていたように見えた。互いに心震える体験が生まれるから、この場所にまた戻ってきたくなる構図が自然と生まれていくのだろう。

人々の熱と豊潤な音楽が見せる、それぞれの人生に寄り添った景色

それは、拍謝少年を観た後のことだった。会場を出た後に遭遇したのは〈卡魔麥〉のステージから屋外へと飛び出してきた黑狼人本那卡西(ブラック・ウルフ・ナガシ)だ。トロンボーン、ピアニカ、太鼓、打楽器などの楽器を手に持ち歌いながら通りを練り歩く。ライブを観ていた観客も偶然居合わせた人も惹かれるようにその行列についていくうちに、皆が同じ歌を口ずさんでいく。そのメロディは、どこか懐かしい。筆者も思わず繰り返されるフレーズを口にしてしまったのだが、その時に感じたのは言葉がわからなくともこの瞬間を分かち合ってると思える心沸き立つ楽しさだった。

思いがけない黑狼人本那卡西との出会いも拍謝少年の壮大なステージも地続きで存在する『Megaport Festival(大港開唱)』。言葉を軸に各ステージを巡り多種多様なアーティストの音楽に触れたことで知った台湾の歴史的背景が与える音楽カルチャーへの影響も含めて、この高雄に集う音楽の奥深さに圧倒され、この地で音楽を楽しむ喜びを素直に表現する人々の熱を感じた。大規模でありながらも、一人ひとりの人生のグラデーションに合わせて寄り添える、懐が深い海のような多様性がこのフェスに息づいている。

これも、一回目から掲げられてきた「音楽」「人生」というスローガンの下、16回とフェスを重ねてきたこのフェスの人生の縮図かもしれない。今年は、海外向けのチケットが限定で発売されるなど、さらに外に向けて門戸を開こうとしている動きもある。スタッフから聞いた話ではあるが、来年に向けてさらにこのフェスを拡大させたいという想いもあるようだ。また来年の3月にこの港に人々の熱気と音楽の波が押し寄せてくる。ぜひ、その足で台湾で発信される音楽カルチャーの渦に飛び込んでみてほしい。

2025 大港開唱 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 Aftermovie

You May Also Like

WRITER

- 編集者 / ライター

-

奈良県出身。京都在住。この街で流れる音楽のことなどを書き留めたい。

OTHER POSTS