マーガレット安井が見たボロフェスタ2021Day4 – 2021.11.5

20周年を迎えた、京都のフェスティバル『ボロフェスタ』。新型コロナの影響もあり、2年ぶりとなった今年は、2週連続6日間に渡って開催されました。2014年から毎年ライブレポートを掲載してきたANTENNAでは今年も編集部あげての総力取材!全6日間の模様を各日1名のライターによる独自の目線で綴っていきます。本記事では11月5日の模様をハイライト。

「音楽を止めるな!」

これは私がANTENNAでボロフェスタのライブレポートを書き始めた2018年に、同フェスがテーマとしていた言葉だ。当時、台風や豪雨などの自然災害が相次ぎ、音楽フェスやライブが中止に追い込まれた。そしてこの年、インディペンデント映画の『カメラを止めるな!』がヒットした。それらが背景となり、D.I.Y.精神でそれまで16年間駆け抜けてきたボロフェスタはこれからも音楽を止めずに突き進む、という覚悟を込めてつくられた言葉であった。その日、メインステージではMOROHAが魂を込めた“五文銭”でステンドグラスを開帳させ、ロビーでクリトリック・リスと観客がOasisの“Don’t Look Back In Anger”を一緒に歌い心を通わせていた。この時、私は、いやボロフェスタに参加していた誰もが音楽は止まらないと信じていたに違いない。

だが2020年、音楽は止まってしまった。COVID‐19の感染拡大は日本の飲食やカルチャーなどの「集まるための場所」へ多大なるダメージを与えていった。もちろん多くのライブハウスや音楽フェスも例にもれず、2018年とは比べ物にならないくらいに、鳴り続けていた音楽たちを止めた。そしてボロフェスタも、音楽を止める決断をした。

そして1年後、「BOROFESTA NEVER DIE」という言葉を掲げて、ボロフェスタは帰ってきた。もちろん例年のような「大人の文化祭」という形式とは少し違い、お酒の販売はなく、検温、マスク着用の義務、会場内はビニールテープで四角に区分けされ、足元の枠内でライブを楽しむよう注意喚起されるなど、例年にないコロナ禍だからこそのフェスのあり方が提示された。しかし核となる「D.I.Y.」の精神は変わってはいない。会場内はボランティアスタッフが精魂込めて作った立て看板や装飾で彩られ、観客誘導やチケット販売は以前のボロフェスタとなんら変わらない。一度止まった音楽を、再び鳴らしはじめたボロフェスタ。今回は4日目の模様をハイライトする。

自分自身を音楽で体現するバンド ULTRA CUB・PK shampoo

トップバッターを飾ったのは京都出身でボロフェスタのホストバンドでもあるULTRA CUB。「みなさん、ボロフェスタで一番、あなたととんでもないことをやらかしにきたバンドがきましたよ!!」と叫び、ギターをかき鳴らし会場を見渡す、カーミタカアキ(Vo / Gt)。「はじめまして、ULTRA CUBです」と披露された“ULTRA LOVE 花園”では張り裂けるような胸のうちをエモーショナルなギターサウンドに乗せて、続けて“GRAND THEFT YOUTH”、“あの娘がセックスしてるなんて俺は絶対信じない”とたたみかけて、がむしゃらで青臭い男の肖像を歌い上げていく。

ULTRA CUBの歌は10代~20代の男子が内に秘めている、葛藤、不安、淡い欲望などが煮しめられている。いうなれば初期のサンボマスターや銀杏BOYZ、オナニーマシーンが持っていた「性春の香り」だ。だが彼らのサウンドは「性春」バンドが持つ衝動的なパンクスではなくパワーポップやポップパンクのようなキャッチーさを持ち、「性春」を経験していない人間であっても思わず踊りだしてしまうようなナンバーばかりだ。“さよならの続きの唄”、“SONG of NAME”とロックナンバーを乱打し、ラストナンバーは“愛を呼ぶ愛してる愛を叫んでるケモノ”。観客席では手を上げて彼らの歌に応じる人も見られ、トップバッターながらお客さんの心を打ちぬいていることを感じた。

ULTRA CUBに続いて登場したのは大阪出身のロックバンドPK shampoo。「こんばんは。PK shampooです」とヤマトパンクス(Vo / Gt)が言いスタートしたのは“天王寺減衰曲線”。重厚感のあるサウンドながら、小気味のいいビートがボロフェスタの会場を包んでいく。さらにノンストップで“奇跡”、“夜間通用口”と追撃。観客もこぶしを振り上げて、PK shampooの音楽を楽しむ様子が見られた。

PK shampoo はヤマトパンクスの声がよく通る。厚みのある音像ながら、ボーカルを軸に据えたサウンドメイクが徹底しているため、どれだけ強奏でもボーカルの声が埋もれずに聞こえるのだ。また“天王寺減衰曲線”や「東三国駅の歩道橋を渡るたび君とさよなら(“白紙委任状”)」などなど彼らの曲名や歌詞で使われる固有名詞は関西の、わりと局所的に知られた地名を使用する。本当ならばもっと有名な地名を使ってもいいはずだが、それをしないのは自身の体験から血を通わせて作ったからであろう。

最後に披露された“二条駅”の「二条駅のライブハウスでアコースティックギター一本を回し歌った」という歌詞も、彼が何度も出演したライブハウス〈京都GROWLY〉を想起させる。嘘や見栄のない、血の通った音楽を披露したPK shampoo。ボロフェスタにまた一つ、新しいバンドの名前が深く刻み込まれた夜であった。

生き様を叩きつける大森靖子

ボロフェスタのステージには2017年以来の出演となる大森靖子が登場。今回大森はアコースティック・ギター1本でボロフェスタの観客と対峙したが、そのステージングはまるで彼女の生き様を映し出すようであった。

マイクチェックから大森を中心として結成されたアイドル・グループZOCの“CO LO s NA”を披露。ZOCバージョンだと「MUSIC 足りない、ONLINE 足りない」は可愛らしく歌われるが、大森は緊迫感とスリルをもって表現していく。本編に入り、その緊迫感とスリルはよりエスカレートする。1曲目に披露されたのは“マジックミラー”。バンド編成ならば大森の可愛らしく愛おしい歌声が印象的だが、アコーステックで演奏すると、憎しみ、悲しみ、などのドロドロとした感情までもが吐き出される。続いてZOCの“family name”ではそのエモーションがさらに強まり、大森の音楽へと昇華。拍手をする余裕さえもなく、身を削り生成された感情の飛沫に観客は必至に食らいつく。

「あとはMOROHAさんと私だけですね。一人でやる良さと二人でやる良さを楽しんでね」と語り、“ミッドナイト清純異性交遊”、“絶対彼女”と初期の名曲を披露。会場ではピンク色のサイリュームが輝き、さながらアイドルのイベントかのような様相を呈した。かと思えば“死神”では再び緊迫感のあるステージングを披露し、会場の空気を張り詰めさせていく。時に髪を振り乱しながらギターをかき鳴らし、時にシャウトしながら自らの情念を吐露する大森の姿はまさに生き様、LIVEそのものであった。ラストは“音楽を捨てよ、そして音楽へ”。ギターをかき鳴らしながら 「音楽は魔法ではない、でも音楽は」と何度も叫び歌う大森の姿は、音楽の力を誰よりも信じている大森の願いが感じ取れた。

MOROHAがボロフェスタへ贈った励ましの言葉

ボロフェスタ4日目のトリを飾るのはMOROHA。「音楽を止めるな」とテーマを掲げた2018年以来、再びボロフェスタの地に舞い戻ってきた。ステージ上に現れたMOROHA。そこでアフロ(Vo)は「モグラさん、飯田さん、僕らもボロフェスタ出さしてくださいよ。そこから始まった俺たちの戦い」と語った。

彼らとボロフェスタには一つの物語がある。2011年、MOROHAはナノボロフェスタに出演して会場を盛り上げたものの、その名前がボロフェスタに連なることはなかった。それ以降、ボロフェスタのメインステージを夢見て、挑み続けたMOROHA。そして2016年に〈LIQUIDROOM〉 でのワンマンライブが売り切れたことで、ボロフェスタは彼らにメインステージへ出演を依頼した。

MOROHAとボロフェスタ。因縁と太い絆で結ばれた2組の関係性が今回のライブではよく表れていたように感じる。MOROHAはまずは挨拶代わりに“ストロンガー”を披露。アフロが放つ強靭でストイックなリリックに会場が目を離せないでいると、続いて繰り出した“0G”では、エッジの効いたUK(Gt)のギターサウンドに合わせて、スマートフォンに頼りきりになる社会へ警鐘を鳴らす。

彼らの言葉には嘘がない。そして自分の考えに向き合い続けた上で放たれるリリックは、どれもとてつもない重みを持つ。特に自分自身と向き合えない人間にとってMOROHAは劇薬であり、明日を生きるための糧にもなる、そんな音楽だ。「お前の詩だ」と披露された“tomorrow”もそんな曲。思い描いていた人生にはならないLOSERたちに送られる同曲だが、辛酸を浴びせるだけではなく最後に「理由はなくとも足は出すよ そうすりゃそれが理由になるもん!」と最後まで信念を貫き通すことを肯定し、救いを与える。そんな彼らの歌に、私を含め会場にいた観客全員はどんどん惹かれていく。

ライブは終盤。「ボロフェスタスタッフへ」と送られたのは“うぬぼれ”。「「ありがとう」くれて「ありがとう」 「ごめんね」なんて言わせて「ごめんね」 あなたと向き合う事で私は私を好きになれたのです」という言葉は、ボロフェスタとの物語の中で、同フェスと向き合い続けてきた彼らからの感謝の言葉だったのかもしれない。続いて披露されたのは2020年にリリースされた“主題歌”。コロナ禍となり、音楽活動ができなかった自身の境遇を歌いながら、それでも動き続けなければと力強く私たちに語りかけるアフロ。カーテンが開きステンドグラスがあらわになる中で「鏡よ鏡 この世で一番きれいなものは それを追いかける人の姿だから」と歌う彼の言葉は、コロナ禍でありながらも「BOROFESTA NEVER DIE」と突き進むボロフェスタ自身に向けられた励ましの言葉のようにも感じられた。

ボロフェスタへの激励を歌い、そのまま帰るかと思われたが「最後にまじりっけなしの現実を置いていきます」と言い、歌われたラストナンバーは“勝ち負けじゃないと思える所まで俺は勝ちにこだわるよ”。暖かい言葉だけではなく、「最終的にはこの世は弱肉強食である」という現実の厳しさを観客、そしてボロフェスタへの最後の置き土産として、4日目のボロフェスタは終了した。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

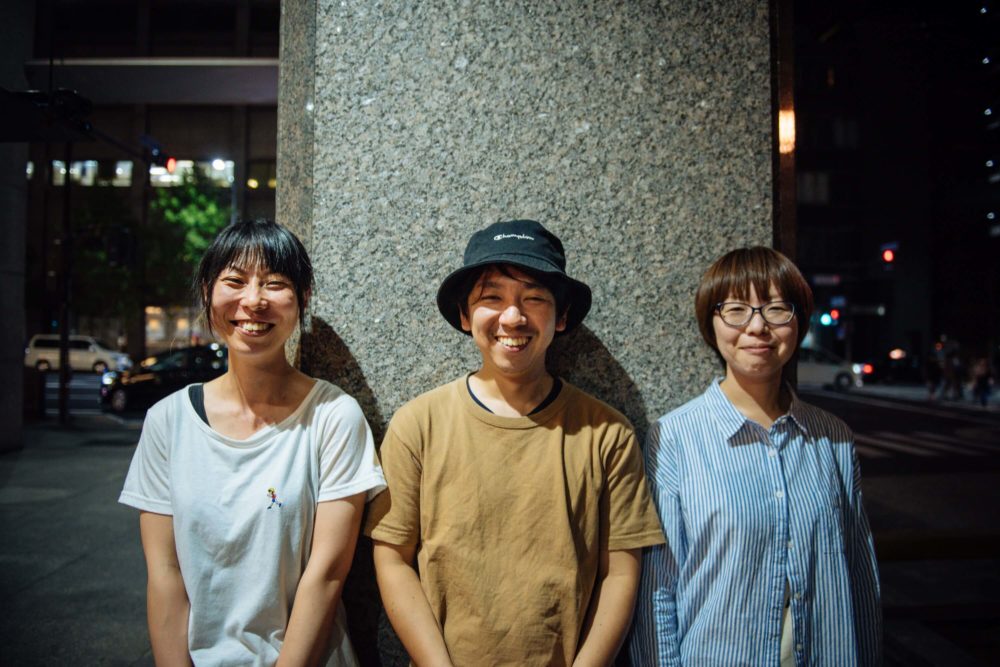

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com