ボロフェスタ2022 Day3(11/5)-積み重ねが具現化した、“生き様”という名のライブ

今年21年目の開催を迎えた、京都のフェスティバル『ボロフェスタ』。今年は11月3日~11月6日の4日間に渡って〈KBSホール〉で、また4日の夜には〈CLUB METRO〉で開催されました。2014年から毎年ライブレポートを掲載してきたANTENNAでは今年も編集部あげての総力取材!各日1名のライターによる独自の目線でボロフェスタを綴っていく、全4記事のクロスレポートをお届けします。本記事では初日の11月5日の模様をハイライト。

今年開催された『ナノボロ2022』から、『ボロフェスタ』では、ウクライナへの支援を積極的に行っている。ウクライナから避難して京都に来られた難民の方々とボロフェスタのスタッフが出会ったことで、今回の支援が始まったという。今回僕が行った11月5日(土)の『ボロフェスタ』では、そのウクライナの人たちとトークセッションがあった。

Photo:山本 洋平

そこで彼・彼女らが淡々と語っていた内容は現状の日本では起きていない非日常な出来事であり、それがこの世界のウクライナという土地で起きていることに衝撃を受けた。なかでも「父親と母親が別の国へ移住したが、友達もいない。言葉もわからない。就職先もない。どこにもいけない状態が1ヶ月以上続いて、結果ウクライナへ戻った」といった話は、死の危険があっても、孤独よりかはましという内容が妙にリアリティをもって聴けてしまい、背筋がぞっとする怖さを感じた。

体験すること、経験を積むことでリアリティは説得力を増して伝わる。ウクライナの人々の話はまさにそれであった。そしてそれは音楽でもそうである。音楽の楽しむ場のことを「ライブ」と人々は言う。「ライブ」は直訳すると「生きる」ということだ。僕はライブという場は音楽を楽しむのはもちろんだけど、人々の生き様を見る場所だと思っている。そういう意味では今回の『ボロフェスタ』はさまざまなアーティストの生き様に触れられる場だと感じた。

苦渋の先に見える光 paionia

Photo:山本 洋平

短い時間でバンドの歴史を感じさせたのがpaioniaである。2018年に1stフル・アルバム『白書』を出して以降『フジロック』の ROOKIE A GO GO や『りんご音楽祭』のRINGOOO A GO-GO のグランプリににも選ばれ、2022年にはディズニープラス「スター」オリジナルドラマ『すべて忘れてしまうから』のエンディングテーマを歌う彼ら。冒頭からその『白書』の収録曲である“跡形”や、『すべて忘れてしまうから』のエンディング曲である“わすれもの”を披露。エモーショナルなサウンドと高橋勇成(Vo / Gt)が放つ心を揺さぶる言葉の数々に、会場は徐々に熱を帯びていく。

そしてライブ中盤に披露されたのは“11月”。『rutsubo』(2013年)からのナンバーであるが、このころはまだpaionia は3ピースで活動していた。その頃のインタビューでレーベルからシングルCDをリリースしたものの、あまり売れずに絶望をしたというのを覚えている。以降、ドラムが脱退し、しばらくはサポートも見つからず、高橋と菅野岳大(Ba)の2人でライブがしたくてもできない状況にあった。

そういう辛酸をなめた彼らであるからこそ出る言葉があり、それが今のpaioniaの原動力につながっているように感じる。最後に演奏された“人の瀬”。〈差し伸べられた声の光に 見惚れていただけの非力さよ〉このフレーズは苦難を経験しないと生まれない言葉であるし、だからこそ〈これからいくつ返せるだろう この情熱を残したままで〉という歌詞の説得力が増している。今まで経験した苦悩を音楽として昇華する、そんな彼らのライブには胸を打つものがあった。

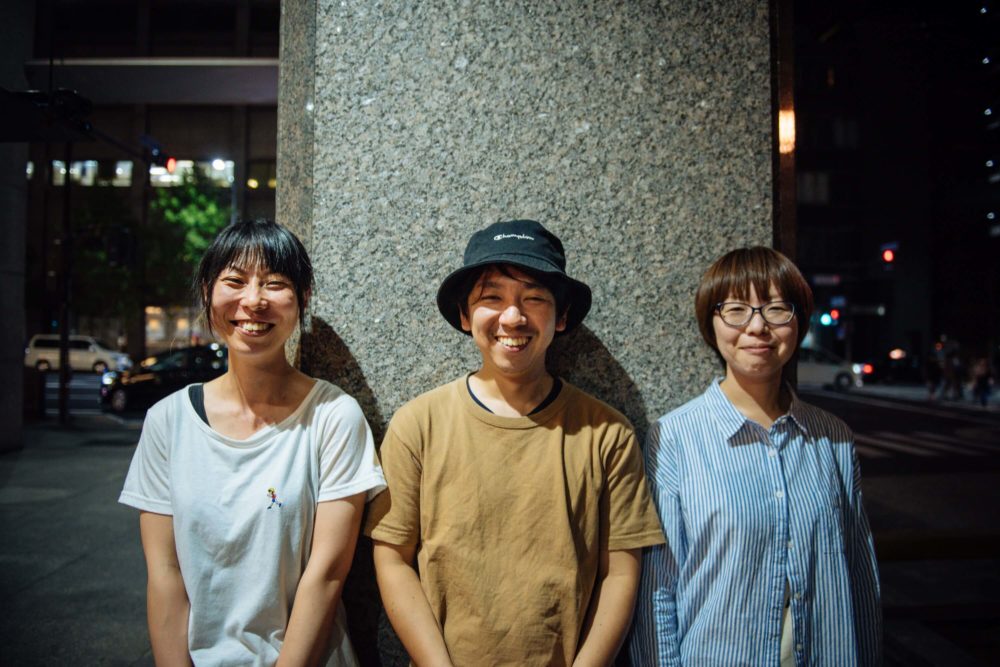

積み重ねを音で感じさせる メシアと人人/TOKIMEKI☆JAMBOJAMBO

Photo:山本 洋平

生き様を音で見せてくれたのはメシアと人人やTOKIMEKI☆JAMBOJAMBO2組。双方ともに経験を積み重ねたサウンドを披露していた。メシアと人人のライブを観るたびに「なぜこの音が出るのか」と毎回驚かされる。ライブでは“クルル”、“apple”といったナンバーを立て続けに披露していったが、ギターのうねりやフィードバックノイズ、そしてドラムの持つビート、どのどれもが力強く、スリリングさに溢れている。

メシアの音楽は決してわかりやすいものではない。生粋のオルタナティブといってもいいだろう。だがそれに私たちがワクワクするのは、ライブで積み重ねた結果からくるものである。2013年から8回目の出演となった2人。そのサウンドは過去の蓄積がつくり出している物だと感じた。

Photo:山本 洋平

過去の蓄積という意味ではTOKIMEKI☆JAMBOJAMBOも忘れがたい。ボロフェスタ主催の一人であるオカムラヒロコ(Pf)率いるインストゥルメンタル・バンド。もう何度もボロフェスタには出演はしているが、その度に彼・彼女らのパフォーマンスに驚かされる。ノイズ混じりの轟音に、変拍子が入り乱れるその音楽は、LITEやmudy on the 昨晩といった日本のポストロックの系譜である。だがTOKIMEKI☆JAMBOJAMBOの唯一無二な部分は音がカラっとポップなものであるという点だ。明るく抜けのいい轟音が響き、会場をダンスホールへと変えていく。

さらに驚くのはテンポキープの妙である。変拍子も入る複雑な楽曲でありながら、TOKIMEKI☆JAMBOJAMBOの音楽は聴衆にそれを全く感じさせない。それはテンポが一定でキープされている状態を続けられているからであり、だからこそ聴いている人間は違和感なく踊り続けられる。だがこれも2005年から活動する彼・彼女らだからこそなせる技。全員笑顔で演奏しながら、アイコンタクト1つで決めどころを合わせていく姿にはそんなことを思わせた。

人柄がにじみ出る音楽 ねじ梅タッシと思い出ナンセンス/てら

時折、アーティストの人柄が音として体現したかのようなライブに出くわすことがある。例えばねじ梅タッシと思い出ナンセンス。『ボロフェスタ』の〈街の底 STAGE〉に現れた彼ら。11年ぶりの登場だったが、冒頭からいきなり Cocco の“強く儚きもの”を流しながら、かつら剥きをするパフォーマンスを披露。この場面だけ見れば、人を食ったようなコミックバンドかと思われるかもしれない。だが実際の所、彼らの音楽は不器用すぎるほど真面目だ。

今回のステージでは“ふぞろいの林檎たちへ”や“マリーゴールド”、そしてコロナ禍で生み出された新曲“ワルツ”を披露していたが、そのどれにも社会で生きるなかで私たちが忘れかけていた何かが歌われる。それは例えば会いたかった人であったり、忘れたくない思いであったりする。そういう「何か」を思い出させようと、彼らは比喩や文学的な表現等は使わず、シンプルに自分たちの言葉でもって歌う。その姿は人を食ったようなコミックバンドではなく、実直で音楽のもつ力を信じる不器用な男の肖像であった。

Photo:渡部 翼

同じく、人柄という点では〈どすこい STAGE〉で演奏したてら(Bnad set)も思い出に残っている。2008年頃からシンガーソングライターとしてキャリアをスタートさせ、途中休止していた時期もあるが活動を続け、昨年バンドを結成。あこがれていたという『ボロフェスタ』に出演。だけどスタイルは普段のライブと同様でギターを抱えて芋焼酎ソーダ割りを片手に持つ。リラックスした雰囲気だが、ひとたびライブが始まると、ストーリーテリングがしっかりした曲たちと、声色を使い分ける歌唱。さらに緩急を理解したバンドアンサンブルに舌を巻く。

その音楽性はまるで、たまのような掴みどころのなさを感じさせるが、実際の所、歌詞の内容は人間臭い。若いころは酒とたばこに明け暮れていたが今ではフードコートのキッズエリアを血眼で探すことを歌った“フードコート”や亡き親父との思い出を語る“とーさん”など、音楽を通してきちんと人間が描かれてる。同時にそのまなざしは現実を諭すようなものではなく、優しさにあふれている。観客に向けて何度も笑顔で「ありがとうね」と挨拶する、てら。その人間性がそのまま音楽に反映しているように思えた。

愛すべき街の音楽 Age Factory

Photo:山本 洋平

これまで何度かライブを見ている奈良出身のバンドAge Factory。今回、僕が改めて感じたのは言葉使いが非常にロマンチックなバンドであることだ。

例えば“Dance all night my friends”で時間も忘れて夢中になってライブを観ていたこと〈暖くなったハイネケン〉という言葉で表したり、“SKY”で雨天から晴天になることを〈降ってる雨打つボンネット 聞こえなくなるこのノイズも〉と音の描写で表現するなど、直接的な説明なく楽曲が持つ色彩を表現している。

なかでも白眉なのは“Merry go round”。ライブ中に「僕らの住む奈良の歌です」と清水が言ったこの曲は、24号線をあてもなく車で彷徨う歌だ。だが彼らはそれをスタートも、ゴールもない、回転しつづける乗り物「Merry go round」だと例える。だが同時に他人にとっては色褪せた風景であっても、地元の人にとってはメリーゴーランドからみたかような風景、美しく幻想的であることを私たちに伝える。そして地元に愛着がない人間でないと、このような歌詞は書けない。奈良という場所を背負い、地元を愛する男たちの示威を感じた。

バンドとして街の底で鳴った、bedの音楽

Photo:山本 洋平

〈街の底 STAGE〉、トリを飾ったのは bed(from Kyoto) である。ボロフェスタにはもう何度も出演している彼ら。今回はパーティーナビゲーターである土龍のたっての希望で街の底ステージのトリを飾ることになったそうだ。bed はツインボーカルであり、ジューシー山本(Vo / Gt)のガラスのように繊細で透き通るような歌声と山口将司(Vo / Gt)の硬質ながらも感情がほとばしる歌声で、双方ともに相反した魅力を感じさせる。だが、重要なのは相反したボーカルであっても、bed の曲だと思わせてくれるそのサウンドだ。

時に変拍子を入れ、徐々にエモーショナルな情景を構築していくそのサウンドにこそbedの本質。“完璧すぎる”からはじまり、“通り過ぎたばかり”など代表曲を次々とリリースし、会場を盛り上げていくbed。観客も彼らのステージを待っていたに違いない。ライブが終わりに近づくにつれて「まだやってほしい!」という言葉が飛び交う。

ラストに“僕にはわからない”を演奏し、ステージを後にするbed。だが、まだ曲をやってほしいと思う観客は拍手で応戦。再びステージに現れた bed はアンコールとして“100万周年”を披露。この曲は『ナノボロフェスタ2021』でも、山口将司が弾き語りでやっていた曲だ。本日のライブMCの際に山口がコロナ禍でバンドとして出られずに、ソロで出演しすることが多くなり精神的につらかったことを語る。その葛藤から解放されたのか、その音はいつにも増してエモーショナルであった。

過去の自分と向き合う10年目のドレスコーズ

Photo:山本 洋平

そして最も生き様を感じさせたのがこの日のトップバッター、ドレスコーズだ。ステージに飄々とした様子で登場した志磨遼平(Vo / Gt)は深々と一礼し、“エロイーズ”、“聖者”といったお馴染みのナンバーを立て続けて披露する。「カッコいい人がいっぱい出ます。楽しんでいってください」と話す志摩。その姿に私は昔の彼のことを思い返してしまった。

私は毛皮のマリーズ時代から志磨遼平という人間が好きだ。なぜなら「誰よりも自分がカッコいい」と本気で思うその姿勢と、そして観客にその姿勢を見せるために最大限の努力しているアーティストだからだ。15年前にライブを観た時、彼は「いままでカッコいい人いっぱいいたでしょ。でも今から一番カッコいい人が出ますよ」と言っていたことを今でも覚えている。そんな彼が他のアーティストを楽しんでくださいと口にする姿に、いろんな経験を経て今につながっている証明だと感じた。

その後、“コミック・ジェネレーション”、“ビューティフル”と毛皮のマリーズ時代の楽曲を投下し、観客を楽しませたドレスコーズ。そしてこれらの曲を聴きながら、人間的な成熟を思うその要因は楽曲にも反映されているように感じた。2曲ともある一人の男がファンタジーの世界に取り込まれるといった内容で、自分自身を描いている毛皮のマリーズ時代は志摩は自分のことを歌にしていることが多かった。映画『溺れるナイフ』で、“コミック・ジェネレーション”を再録した際、志摩は「昔のぼくはあまりに傲慢で、自分以外の誰のためにも歌ってはいない」と発言していたことからも、そのことはうかがえる。

だがラストで歌われていた“愛に気をつけてね”では、自らを〈アイム・アン・イミテーション〉だと歌い、“聖者”ではきみとぼくの2人の物語を描く。そうやって、自分に嘘をつくことなく、歌詞に自らの思想をてらいなく書ける素直さを見せれるようになったのも彼が大人になったからであるし、僕が今でも志磨遼平という人間が好きな理由である。

『ボロフェスタ』の生き様

さまざまなアーティストが己の生き様を見せてきた 『ボロフェスタ』。では『ボロフェスタ』自体はどうか。20年以上が経過して、私にはその役割は大きく変わってきたように感じる。もともとは「何かでっかいことを京都でやりたい!」という思いから飯田仁一郎、ゆーきゃん、加藤隆生、土龍の4名で、京都の西部講堂でスタートした、それが『ボロフェスタ』の出発点であった。そこから年月を経て、場所が〈KBSホール〉に移り、ボランティアも増えて、出演するバンドも増えた。

主催者の一人、飯田がリーダーを務めるLimited Express(has gone?)が今も出演していることや、D.I.Y.で文化祭的なノリを大切にしているなどは最初の頃の名残りを感じるが、今はボロフェスタを始めた世代ではなく、ボロフェスタを観てきた世代へバトンがつながれようとしているのではないだろうか。それは今年の、ハンブレッダーズ、Homecomings、ハルカミライ、クリープハイプと西部講堂時代には出演していなかった若い世代がトリを務めたことや、音楽だけでなくウクライナ支援のような自分たちのフィールド以外の社会にも目を向けていることからもわかる。つまり自分たちが面白いことをやる立ち位置から、観客に楽しんで・考えもらうというように視点は自己から他者へ変化しているように思われる。

だがそれこそがフェスとしての成熟だと思う。人からすれば今まであったカオスな魅力が少なくなったと感じるのかもしれない。だが21年やり続けると、そのようなカオスだけでなく、マトモにならざるをえない部分もある。そして私にとっては、それがフェスとしての成長であり、あたらしい魅力を見出す発露になると感じる。現に徐々に変ってきているとはいえ、今もボロフェスタを目当てに来るお客さんも多い。そしてそれはボロフェスタが今もカッコいいフェスとしてあり続けている証明だと、私は思う。経験を積み重ね、アップデートをし続けてきたボロフェスタ。今後も22年、23年と生き様を見せつけてほしいと切に願う。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com