「逃れられない」をいかに楽しむか – 京都ドーナッツクラブ野村雅夫が考える翻訳

特集『言葉の力』の企画「#創る翻訳」では、翻訳における創造性や翻訳家の思考に焦点を当てて魅力を伝えていく。作家の言葉を読者へ繋げる翻訳。そこに、正確さ、機械的というイメージをもつ人もいるかもしれない。例えば「人生」をイタリア語に訳すなら「VITA」になるのだが、双方の言葉が持つ価値観や概念は微妙に違う。そういう差異を感じ、最善の代替案を提示するのも翻訳の役割だ。字幕翻訳や文芸翻訳を行う、京都ドーナッツクラブの代表・野村雅夫さんのインタビューにはそんな翻訳の面白さがつまっている。

翻訳する際、僕はよく大学の恩師からの言葉を思い出します。「traduttore(翻訳者)はtraditore(裏切者)だ」と。

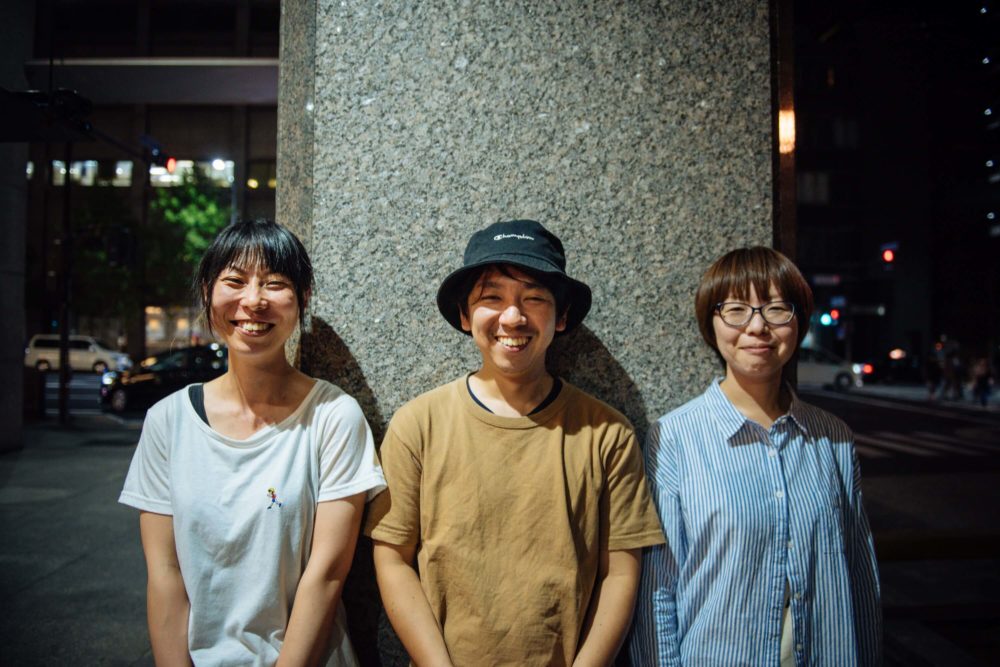

こう話をしたのは翻訳家でラジオDJとしても活躍されている、野村雅夫さんだ。翻訳家として野村さんはイタリア文化を紹介する京都ドーナッツクラブの代表を務め、字幕作成、文芸翻訳などをおこなっている。

翻訳や通訳と聞くと、多くの人はオリジナルに忠実に機械的に言語を訳すことだと想像するのではないだろうか。しかし映像の字幕翻訳では忠実さよりも、会話の流れに焦点が置かれるそうだ。さらに日本語と外国語で同じ意味を持つ単語を比較した時にそれぞれのもつ価値観や概念は微妙に違うため、完璧に同じ意味を持つ言葉に置き換えることは不可能である。「翻訳者は裏切者」とは、満足に言語を置き換られることができない翻訳者の葛藤を表しているのだ。だが、裏切りから逃れられないからこそ、その言語の枠の中で何ができるかを考える。それこそ翻訳の醍醐味だと、野村さんは語る。

翻訳は自分に関係ない。そう思う人も多いかもしれない。だが、時に作者に立ち替わり言葉を紡ぎ、時に自らの引き出しを増やすために専門外の作品にも普段から触れる翻訳家の姿勢は、クリエイターと呼ばれる人間にとっては必須ともいえることではないだろうか。インタビューに答える野村さんの言葉からは、クリエイターとしての気概のようなものを私は感じ取った。

90年代はイタリアに目は向けられていたが、深掘りして文化を理解する状況は整っていなかった

京都ドーナッツクラブを結成した経緯を教えてください。

僕がイタリア語とイタリア文化を大学で学びだしたのが1997年で、その頃大学の図書館に行ってみると、古いイタリアの書物しか置いていなかったんです。じゃあ本屋に行けば新しいイタリアの本が置いてあるのかと思ったら、あるにはあるけど今度は名作がない。

僕は母親がイタリア人で、父親※もイタリアをフィールドにしていた人類学者だったので、家にはイタリア関係の本がたくさんあったし、それが当たり前でした。でも図書館や本屋ではそうではなかった。90年代はイタ飯がブームになり、表面的にはイタリアに目は向けられていましたが、深堀りしてイタリア文化を知れる状況は整ってはいなかったというのが実感としてありました。

※野村雅一

文化人類学者。イタリア、ルーマニア、ギリシャなど南ヨーロッパを主なフィールドにして、身ぶりやしぐさを含む人間のコミュニケーションのあり方を研究。

そこからどうやってドーナッツクラブのメンバーを集められたのですか?

僕が通っていた大阪外国語大学(現、大阪大学)の文化祭では、さまざまな言語で演劇を上演して字幕を出す「語劇祭」というのがありました。それで2回生の時に先輩に「『ロミオとジュリエット』のロミオ役で出てくれないか」と言われて。イタリア語の勉強にもなると思い「OK」と返事をしたのですが、でも『ロミオとジュリエット』って、イタリアが舞台だけれど、イタリアの戯曲ではないということに引っかかりを覚えたんです。

だから、まだ誰も日本で翻訳していない ※ Dario Fo (ダリオ・フォ)の戯曲をやろうと考えました。大学院に行くことを決めていて就活をしている人と比べると暇だったので、同級生や後輩たちに「演劇やらないか。面白くするから」と声をかけて、素人ながらイタリア語劇団を結成したんです。

※ Dario Fo

イタリアの劇作家、演出家、俳優、舞台美術家。 風刺喜劇において多くのヒット作を出した。1997年にノーベル文学賞を受賞。

芝居を作るというのは集団作業なので、同じ空間でメンバーと一緒に過ごしながらイタリア文化について話し合えた時間は、部活動やゼミでは得難い体験でした。しかしいつかはこのメンバーたちも、大学院に行くか、社会へ出ていくし、イタリアに関わる機会も減っていく。「それって寂しいよね」という思いもあり、それだけでは食べてはいけないけれど、何らかの形で緩やかに細くても長くイタリアのことを日本に紹介できるようなグループを作れないか、そう考えてドーナッツクラブがスタートしました。だから壮大な目標があったわけではなくて、「映画配給をやりたい」とも当時は思ってもいなかったです。

「どこもやらないなら、自分しかいない」という使命感が今の形を作った

劇団からスタートしたドーナッツクラブですが、映画や本の翻訳はどういう形でスタートされたのですか?

イタリア語劇では一般の人にイタリアのお芝居の魅力を伝えられないと思い、関西の小演劇界で活動している人たちを捕まえて、日本語劇としてイタリアの戯曲を上演しました。それで芝居をしているうちに、僕や主要メンバーがこぞってイタリアへ留学するようになったので、ならば日本には入ってこないイタリアの情報やお宝をそれぞれ発掘しようという流れになりました。そのタイミングで初めてホームページを作り、僕はエッセイを書き始めたんです。

留学先では本屋や映画館に行って情報を集めていたんですが、ある日※ Silvano Agosti (シルヴァーノ・アゴスティ)という映画作家兼小説家に出会ったんです。彼はインディペンデントで活動している映画監督なのですが、イタリアの映画業界では知らない人はいないという人物で。ただ日本だと全く知名度がなく、それこそ6年近くイタリアの映画研究を専門にやっていた自分ですら知らない映画監督でした。

彼に「あなたを日本に紹介したい」と直談判してまず小説を翻訳する権利を得て、イタリアにいる間に1冊翻訳して日本の出版社に掛け合ったんです。映画についても「字幕を自分たちでつけて日本に戻って上映して回りたい」と話をして上演権をいただくことができました。そこからイタリアにいるドーナッツクラブのメンバーと日本語訳を考え、編集ソフトで試行錯誤しながら字幕をつけてプロトタイプを作り、帰国後に上演してもらえるよう各所にお願いしに行きました。そうこうしていると、いつのまにか出版社や映画館との関係もできて。だからルートがあったというよりも、その都度なんとか開拓していった感じです。

※ Silvano Agosti (シルヴァーノ・アゴスティ)

作家、映画監督、詩人、俳優として活動。映画は脚本から撮影・編集・公開まで、ほぼすべてを自前の製作会社と映画館で行っている。これまで製作に関与した映画の本数は劇映画・ドキュメンタリー合わせて50本余り。現在、アップリンク・クラウドにて、 Silvano Agosti の作品が上映されている。

本来「ブログで紹介する」という形だけでも完結しそうなのに、出版社に駆け込む、映画の字幕をつけるなど、すごく情熱を持ってカルチャーに向き合っていると感じます。その根源はどこにありますか?

なんでですかね……。やっぱり先ほどお話をした、大学図書館でのエピソードが頭のどっかにあったと思います。若い人たちが専門の大学で学ばずとも、メディアが生み出す表面的なイタリアのイメージを、もう少し深掘りできる機会を作りたいと感じていました。それに「どこもやらないなら、自分しかいない」という使命感もあったかもしれません。

あと大学院の時に論文をいろいろ書き学会発表もしましたが、ニッチなものになるなと思っていて。もちろん研究のことを否定するつもりは全くないのですが、自分の性格とアカデミズムにどうも齟齬があって、こんな論文を書いても誰が読むのかな、学会の人達だけに、イタリアのことを知らせたいんじゃないんだけどなと思っていました。

その思い、野村さんがやっているDJという仕事にも通じているように思います。

そうですね。今、FM COCOLOで『CIAO 765』という番組をやっていますが、別にイタリア好きな人が聴いているわけではない。しかし自分自身がDJとして番組をやることで、イタリアのカルチャーに触れてくれる可能性が広がる。例えば映画にそこまで興味がないリスナーが「野村さんの映画評を聴いて、月に数回映画を観に行くように習慣が変わりました」とお便りをくれたことがあって。もちろんその映画の中には当然イタリアの映画もあったりしますし。

あとラジオをやっていてよかったのは、半分冗談、半分本気で言うと自分で宣伝ができて、お金がもらえることですね。ドーナッツクラブを結成した時に、京都国際文化会館でお芝居をすることがあって、京都のラジオ局や新聞社などのメディアに告知をお願いしないといけなかった。でも今は自分がラジオで発言すれば、それが情報解禁になるので。さらに自分のやりたいことをやって、お金もいただける。よく「なんでDJやっているの?」と質問をされるのですが、決定打としてはそこですね。

インディペンデントだからこそ実験できる字幕翻訳とは

京都ドーナッツクラブでは文芸翻訳から字幕翻訳までやられていますが、文芸翻訳と字幕翻訳の違いは何ですか?

文字数の制限ですかね。字幕は1枚のパネルに出せる文字の数と、写せる秒数が人間の認知の問題で決まっているので。さらに最近の映画はテンポが速くなっているし、編集カットも多い。個人的な体感では吹き替え版と比べた場合、情報量は字幕のほうが3割ぐらい少ないかなと思います。でも文芸翻訳は文字数の制限がない分、余すことなく翻訳ができますね。

あと映画字幕は基本的に全て話し言葉なので、それを訳すという難しさがあります。小説でいうところの地の文というのが映像になったり、編集のリズムになったりするので、セリフ以外は訳せないです。逆に文芸翻訳は映像がない分、地の文を訳す難しさはあります。

話し言葉を訳す難しさといえば「方言をどう翻訳するのか」という問題はありますよね。

そうですね。アメリカやイギリスにも方言はあるし、イギリスは社会階層によって使う言葉のニュアンスが変わってきます。もちろん小説ならある程度、文字で方言のニュアンスは出せますが、映画字幕で方言は難しくて。それは話し言葉を翻訳すると、どうしても温度差みたいなものが生まれるし、そこに方言が加わると字幕として読みにくく、言葉の意味が伝わりづらい。そのため基本的に字幕で方言を表現することは、あまりやらないです。

しかし僕らも、商売だけでやっているわけではないので、自前の上映イベント『映画で旅するイタリア』のなかで上演したコメディ映画『僕はナポリタン』(原題:Song’e Napule)で実験をしてみたんです。

主人公はクラシック畑を歩んできたピアニストで、生まれ故郷であるナポリを毛嫌いし、言葉も訛りのないイタリア語を使っています。ピアニストとして大成できず、ナポリに戻ってきて親父のコネで警察に就職し、それまで暮らしてきた世界とは文化や属性の違う人とやり取りをすることになります。だから主人公以外の周りが全員ナポリ弁で、そのギャップを出さないと面白さが半減する。さらに映画の中盤で、いろいろあった主人公が開き直りナポリ弁にシフトするという、物語的に大きな意味を持つシーンがあるんです。

いったいどうやって、方言を訳されたんですか?

ナポリ弁を関西弁にしました。だからナポリ弁に変化するシーンでは、標準語だった主人公が中盤で関西弁を使うよう置き換えたんです。関西弁に変わった瞬間、劇場の雰囲気がガラッと変わり笑い声も聞こえたので、僕らとすればしてやったりという感じでした。

ただ映画会社から字幕を依頼されていたら、関西弁に置き換えることはやらなかったと思います。禁じ手とまでは言わないですが、例えば東京で上演したら、僕ら関西ネイティブだったらすんなり読める言葉も読めなかったりするし。あと字幕を読むスピードもひらがなが多くてしんどい。ちなみにその監督の続編の字幕作成を、今度は映画会社からお願いされたのですが、関西弁はあまり使用しなかったです。依頼主からも「関西弁はそこまで使わないでね」と言われましたし(笑)。

インディペンデントだからこそできる字幕という意味では、『越境の花嫁』という作品でアラブの難民の男の子がラップをするシーンの字幕はそれに当てはまると思います。

そうですね。その映画では子どもがアラビア語でラップしているのですが、イタリア映画なのでラップするシーンにはイタリア語の字幕が入っています。その訳はサラッと意味を流すだけなのですが、映画を通してラップが持つグルーヴィーな響きが聞こえるわけで。それなら意味を追うよりも、そのグルーヴさをある程度は反映させたいと考えて、ちゃんと韻を踏んで日本語でも歌えるように翻訳しました。ただこれも自分たちの企画だからできたことで、もし外注でお願いされたら韻を踏むような形にはなっていなかったと思います。

具体的にどんな感じにラップを翻訳したのですか?

『越境の花嫁』でのラップシーンですが、クルドやパレスチナからイタリアへ入り、心ある人たちの手を借りながら、難民一同が国境を越えて、フランスへと入るんです。少し緊張がほぐれてみんなで晩ごはんを食べながら盛り上がったところへ、まだまだ少年のマナルがマイクを手に、かつてないほど雄弁にラップで本音を吐露します。こんな感じで。

アラビア語でいくぜ

辛い時代だどこから始める?

ままならない この人生野望は一杯 虚しく他界

嘘をつくのはウンザリだ「なぜ?」って聞く奴ガッカリだ

マイクを持ってラップをしたら総スカン

奴らの意見は俺こそ好かん

とっとと失せろ 扉は閉めろ

俺にもっと 歌わせろ俺のハート はち切れろ

溢れる言葉はとめどないマイク1本じゃ追いつかない

俺は決して止まらない言葉を1つも諦めない

後ろじゃない 前に行きたい社会が何だい くだらない

君らはどっちだい?俺のサイドかい?

ラップはアートだマナルはアホだと言うのなら

まだまだ歌い続けよういつか俺の名が轟くよう

映画『越境の花嫁』より

翻訳は裏切者のやることだ

映画は文字制限もあり、意訳が多いと思います。意訳と誤訳の違いはどこにあると思いますか。

「YES」を「NO」と言う。これは完全に誤訳ですが、そうではなくてグレーゾーンな翻訳のことですよね。映画字幕は先ほども言いましたが「話し言葉を訳す」ので、会話の流れが自然で読み手がつまづかない。そしてまるで吹き替えのようにイキイキと感じられる字幕を重視します。だから会話の流れがスムーズに運んでいないと、たとえ意味は合っていても、誤訳という可能性はあります。そういう意味では、映画字幕は文芸翻訳以上に、こなれた会話センスみたいなものを発揮させないとダメだと思います。

僕らドーナッツクラブには有北雅彦※という男がいて、彼は脚本家であり演者なのですが、僕は彼の力を買っており、よく字幕のチェックをお願いするんです。そのチェックというのが、イタリア語が間違っているかどうかではなく、映画としてパッと見た時に、日本語の流れがいかにスムーズかを確認してもらっていて。

※有北雅彦

作家・演出家・翻訳家・俳優。大阪外国語大学イタリア語専攻在学中にコメディーユニット「かのうとおっさん」を結成。また、公立・私立高校の進路指導の時間に、進路をテーマにした寸劇を上演する活動を行う。

意訳か誤訳か。グレーゾーンであり明確な基準はないので、その都度判断をしないといけないし、だからこそ変に線を引いてしまうのはよくないと思うんです。翻訳する際、僕はよく大学の恩師からの言葉を思い出します。「traduttore(翻訳者)はtraditore(裏切者)」。つまり「翻訳は基本的には裏切者のやることだ」。「きっちり訳しました」みたいにすました顔で翻訳をしていても、完璧に言語を置き換られることは絶対にない。どこかに必ず意味が零れ落ちたり、余計な言葉を付け加えてしまう。翻訳はそこから逃れられない。だからこそ翻訳をやるなら、それを理解して取り組まないといけないんです。

確かに。それこそ単語1つにしても、さまざまな意味を持つし、同じ言葉であっても使われる場面によって意味は変わりますからね。

例えば作品の核となる言葉であれば、核だからこそ意味を統一すべき時もあるし、核だからこそ言葉の持つ豊かさを訳語に染み込ませたほうがいい時もあります。例えば Roberto Benigni (ロベルト・ベニーニ)監督の『Life Is Beautiful』(ライフ・イズ・ビューティフル)はイタリアの原題は『La vita è bella』といいます。

つまりイタリア語の「VITA」は英語では「LIFE」と訳されています。これは全く間違えではないのですが、ニュアンスとしてはちょっと違います。じゃあこれを日本語に訳すなら何がいいか。「人生」「生活」「命」……。どれを当てはめても正解なのかもしれないですが、どれもピタっと当てはまる言葉ではありません。つまり全く同じ意味の単語は存在しないんです。ならば必ずしも訳語を統一する必要はないし、シチュエーションや文脈に応じて日本語をスライドさせたほうがいいと考えます。

僕は翻訳というのは、その「逃れられない」をいかに楽しめるかだと思っていて。これは実務翻訳と文芸・字幕翻訳との間では、大きな違いがあります。例えば納品書を翻訳する時に誤解の余地があったら、ビジネスとしては成り立たない。しかし文芸翻訳は日本語に置き換えても、解釈が豊かである余地を残さないといけない。そこは疑似的に作家に憑依した格好で、文章を表現するという気概を持たないといけないのかなと思います。

違う言語に触れることで、日本語の檻から抜け出せる

今まで翻訳についてお話を伺ってきましたが、すごくクリエイティブな仕事であると思います。そう考えると翻訳はある種の表現行為だと思えてきました。

優れた翻訳家って優れたエッセイストだったりします。例えばロシア語翻訳の米原万里さんとか、イタリア文学者の須賀敦子さん。あと柴田元幸さん、村上春樹さんもそうですね。そもそも翻訳家は日本語の運用能力はすごく高いし、逆にそうじゃないと第一線の翻訳家にはなれない。そうやって帰納法的に考えると、表現行為ができないと翻訳はできないと思います。

近年、自分が翻訳家の目線として「すごいな」と思ったのが、関口英子さんが翻訳された Domenico Starnone (ドメニコ・スタルノーネ)の『靴ひも』という小説で。本の中で時間が行き来するんですが、「書簡文学か」というくらい手紙がたくさん出てきます。そのやり取りが、男性、女性、老人、若者、それぞれのキャラクターに合わせて文体や地の文を変えて、まるで違う本を読んでいるかのような翻訳で驚きました。

一方で、字幕翻訳に関していえば会話しか訳さないので、トータルの難易度でいえば文芸翻訳のほうがより表現としては難しいように思います。例えば地の文のスタイルを決めるという作業は、翻訳者自身が多くの小説のジャンルや文章に触れないとできません。なぜなら他ジャンルに触れていないと、翻訳できるジャンルも限られてくるし、作者が違う人でも同じような訳になってしまう可能性があるから。また間接話法とか、直接話法とかも使いこなす必要性もあるし、そう考えると文芸翻訳は難しいなと思いますね。

最後に、翻訳をすることはDJの仕事にどう役立っていますか?

僕自身、文章を毎日書いているし、しゃべりで食べている人間なので、字幕翻訳で話し言葉を扱っているのは僕の仕事には活きていると思います。僕はラジオDJの仕事をやっている時に、ちょっと難しい熟語を話し言葉にわざと入れたり、慣用句を多く使ったりします。それは独特の可笑しみやフックになるのでやっている面もあるのですが、自分はものを書く立場でもあるので、話し言葉と書き言葉を完全に分けたくないという気持ちからやっています。

それに翻訳は僕らDJなどのしゃべる仕事以外でも役に立つと思っていて。あと誰もが「すぐに外国語をしゃべれたらいいな」と思うじゃないですか。でも僕は外国語を学ぶというのは「道具としてだけのよろこび」だけじゃないと思うんです。言語は一つの檻だったりします。なぜなら人間は思考を規定する時、言葉でそれを考えます。だから例えば誰もが「もやっ」とした感情を持つ経験はしたと思いますが、それは言葉じゃないと定義できないですし、それを皆は日本語でやっている。

だけど日本語とは違った言語を運用することで、日本語だけに捕らわれていた価値観や概念が変わってくるし、日本語ではできなかった自分の気持ちを表す言葉を得られるかもしれない。例えば先ほどの「LIFE」「VITA」「人生」。それらの言葉は同じ意味だとみなされていますが、価値観や概念が全部違います。つまり自分の母語と違う言語に触れることは、新しい価値基準を自分の中に設けることだともいえます。多様性、ダイバーシティーと言われる今の時代において、新しい言語を学ぶということは、私たちの人生を豊かにしてくれると僕は考えます。

京都ドーナッツクラブ

ラジオDJの野村雅夫を中心に、演劇、映画、料理、金融、観光、音楽、主婦など、10名ほどのメンバーそれぞれに本職を持ちながらも、日本で大手が扱わないイタリアの文化的お宝を継続的に紹介。2013年には京都木屋町に事務所を兼ねる多目的スペース「チルコロ京都」を開設。結成10周年を機に法人化し 、活動をさらに本格化させている。特に映画においては、買い付け、字幕制作、上映、批評すべてに関わることができるグループとして、独自の地位を築いている。現在は、ジャンルを横断して、イタリア文化をより総合的に紹介する仕掛けを画策している。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com