「プロ/アマ」の境界線を超える編集 百万年書房・北尾修一が語るプロとしての営み

「プロ」と「アマ」という区分けにどれほどの意味があるのだろうか。商業出版とZINEの境界があいまいになりつつある今、肩書きや知名度ではなく、「今そこに書かれている言葉そのものの力」を信じる人がいる。編集者・北尾修一は、作家たちの生活や日常から生まれる声に耳を傾け、それを本にしていく。その静かでありながら秘めた情熱が、百万年書房という小さな出版社を支えている。

市場を意識して“売れる”本を作らなくても、読まれる本はある。肩書きがなくても、届く言葉はある。そんな当たり前のことを、独りで地道に続けている編集者がいる。

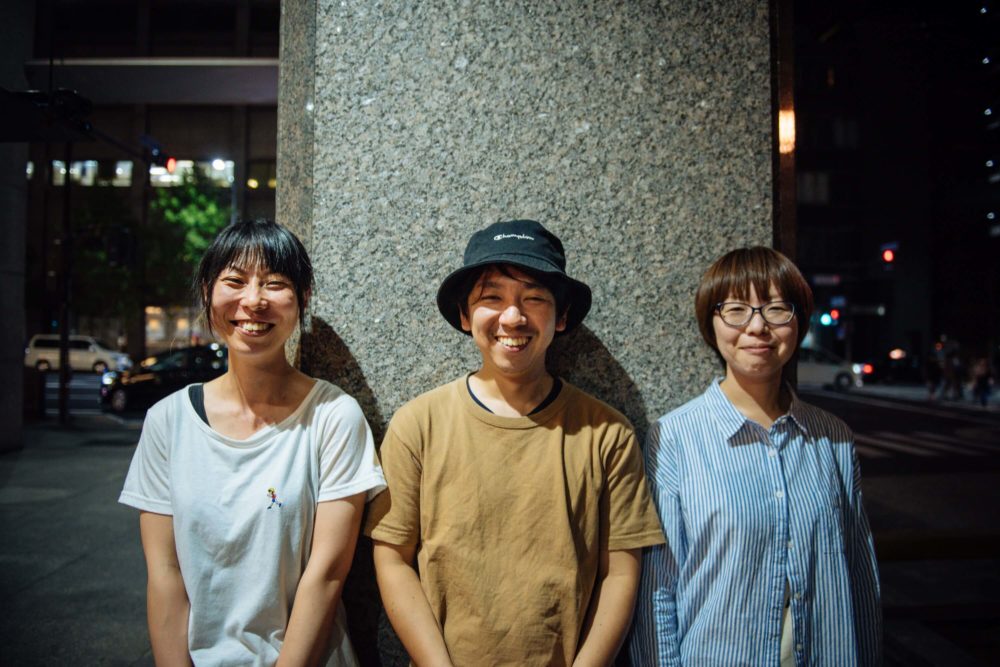

北尾修一(以下、北尾)は、太田出版で『クイック・ジャパン』の編集長を務め、90年代のサブカルチャー隆盛の一翼を担った人物だ。現在は、自ら立ち上げた「百万年書房」で作家たちとタッグを組みながら本をつくり続けている。

ZINEや同人誌と商業出版の境界が曖昧になる中で、北尾は「プロ/アマ」という枠組みにとらわれず、生活や日常から生まれる言葉をすくい上げ、「面白いかどうか」という感覚を大切にしている。その姿勢は、小さいながらも出版の在り方そのものを問い直すものでもある。

北尾修一

編集者・百万年書房代表。

1993年、株式会社太田出版社に入社。『クイック・ジャパン』編集長を23号から50号まで務め、2006年には文芸誌『hon-nin』を創刊。2017年に独立し、百万年書房を立ち上げる。何処に行っても犬に吠えられる。

目指すは「売れる本」よりも「かっこのよろしい本」づくり

「もともと自分で出版社を立ち上げる気なんてなかったし、49歳で会社を辞めたときは何も考えていませんでした。太田出版も会社っぽくなかったから入社したし、居心地が良かったから24年間いた。でも、会社って続くうちにどんどん会社っぽくなっていくじゃないですか。自分にとってはそれがあまり面白くなかったんで、さよならーって(笑)」

太田出版で長年編集者として働き、『クイック・ジャパン』の編集長も務めた北尾は、90年代以降のサブカルチャー・シーンを牽引した同社で、ジャンルや規範に縛られない自由な現場を体験。多くの才能ある人たちと出会い、本を作ってきた。だが社歴が長くなり、経営や数字にも関わるようになった北尾はその後の明確なビジョンもなく退社。いくつか仕事の相談もあったが、思わぬ炎上トラブルでそれらも消滅。待てど暮らせど仕事の声はかからず「しょうがないから、自分で何かをやるか」と始めたのが「百万年書房」だった。

「出版社ってもともと家族経営的な商売なんです。今は大手の出版社だって、KADOKAWA(角川家)、講談社(野間家)、新潮社(佐藤家)、岩波書店(岩波家)って要するにファミリービジネスからスタートしている。それに、原則的には机と電話と鉛筆(iPad Pro)さえあれば本は作れる。今、NHK大河ドラマで『べらぼう』が放映されていますけど、あれを観れば小さなサークルで始められるのが本作りの面白みだって分かるはず。だから、百万年書房は出版の原点回帰を試みているつもりです」

2017年に立ち上げた百万年書房。当初、北尾には一つ心に決めていたことがあった。

「長く雑誌の編集長をやっていたので、影響力を持った、いわゆる有名人の知り合いはたくさんいました。ただ、僕は人脈って言葉が大嫌いなんです。退社した時に『おまえはいいよなあ、人脈があるから独立してもやっていけるし』みたいなことを周囲から言われたのが、けっこうムカついて(笑)。だから、それまでのつきあいは一切使わず、まったく無名の作家さんと勝負をしようと決めました。無名の出版社が立ち上がって、そこから無名の作家がたくさん出てきたらその方が盛り上がるじゃないですか。やるからには、みんなをびっくりさせてやろう、楽しませてやろうとは思っていました」

北尾が立ち上げた同社のスローガンは「売れる売れない二の次で かっこのよろしい本つくり 読んでもらえりゃ万々歳 そんな私は傾奇者 人呼んで百万年書房と発しやす」。これは20代の頃しょっちゅう飲み明かしていた向井秀徳氏のバンド・ナンバーガールがライブで発していた口上を、そのまま翻案したものだという。北尾はこの言葉に込めた思いを、「完全に後付けですけど」と笑いつつもこう語る。

「ただ売れる本だけを目指していたら、今みたいなやり方はしていません。先日亡くなった長嶋茂雄さんはファンを湧かせるために三塁ゴロを一拍おいてから捕球しにいって、あえて泥だらけになって間一髪アウトにしていた、という伝説があるじゃないですか。なんか、そういう態度に憧れがあるんです(笑)。こっちはプロの編集者なんだから、単に売れる本を作るだけじゃなくて、『編集者って、なんだか楽しそうだな』『自分も編集者になりたいな』と読者に思ってほしい、みたいなことは考えています」

アマチュア精神を忘れないからこそできる、長く売れ続ける本

太田出版を退社し、自由な本づくりを目指して百万年書房を立ち上げた北尾。そんな彼が考える、プロとしてのあり方とはどういった姿勢なのだろうか?

「編集者として30年以上やってきましたが、『自分はまだまだアマチュア』という感覚があります。というのも、自分には編集者としての得意分野がないんです。普通の編集者なら、『自分は雑誌の編集者です』とか『漫画の編集はプロです』とか『辞書編集ならおれに任せろ』みたいに、何か得意分野を持っているものです。自分はあらゆるタイプの本を作ってきたけど、何か得意分野があるかと言えば何もない……。

昔はサブカルチャーに詳しい編集者だと思われていた気もしますが、実際は当時からさまざまな本を作ってきたし、今もアウトプットしていないだけで本や映画、漫画などはめちゃめちゃ摂取しています。だから、良くも悪くもすべて中途半端なんですよねえ。でも、意地悪いこと言わせてもらえば、いわゆる素人の人ほどプロとは何ぞやみたいなことを語りたがりませんか?(笑) 本当にプロフェッショナルな人ほど『いやいや、自分なんてまだまだ』と謙遜する気がします。

百万年書房が一冊目に刊行したのは、料理のレシピ本(『ブッダボウルの本』)だったんです。自分のことをサブカルチャーに詳しい編集者だと思っていた人は仰天したと思いますけど、別に奇をてらったわけではなく、自分にとってそれがそのときの自然な判断だった。独立したものの炎上騒ぎで仕事の依頼がゼロになって、仕方なく自分で出版社を立ちあげて、一冊目が料理本。自分は料理本の編集なんてやったことがない。おまけに料理のレシピ本は、制作費がやたらかかる。で、この本が売れなければ会社は潰れるというヤバさしかない状況。ワクワクしますよね(笑)。こういう崖っぷちを楽しむ感覚は、太田出版時代に培われたものだと思っています。悪いのは太田出版の社風(笑)」

守るでも攻めるでもなく、自分自身を絶えず試し続ける。そんなスタイルこそが、百万年書房の書物に常にフレッシュな面白さを与えている理由だ。そんな北尾が目指すのは「いつまでも書棚に残り続ける本」だと語る。

「出版社って一般的には、新刊の売り上げに頼りがちなんですけど、それって博打なんです。絶対に売れると思った本が売れなかったり、逆に売れないと思っていた本が突然ヒットすることは日常茶飯事。刊行してみないと読者の反応は分からない。でも、このやり方だと会社経営的には辛い。だから、ずっと売れ続ける既刊を揃えれば、新刊を無理に出して博打をしなくても済むし、そうなると毎日遊んで暮らせるはずだとひらめいて、そこに向かって邁進しています」

簡単には言うが、それもかなり難しいことは想像にかたくない。では「長く売れ続ける本」にはどのような条件が求められるのか。

「単純な話ですが、普遍的なことを扱えばいいんです。衣食住、生老病死、お金、労働、国家、家族などなど、つまり『どの国で翻訳されても通用する、人類なら誰もが無関係ではいられないこと』。例えば、人気アイドルグループの写真集は、刊行直後は売れても、ファンが全員買ったら売り上げは止まりますよね。で、そのグループが解散したり人気が落ちれば売れなくなります。そういう本に頼らず、時代や場所を問わず必要とされる本だけを刊行して、細く長く売っていきたい。

例えば、《暮らしレーベル》(百万年書房の生活エッセイシリーズ)って、すごくパーソナルな内容です。でもそれも一周回って普遍性につながると思っていて。ものすごく個人的なことって、意外と誰にとっても共通する部分を持っていたりします。今8冊目まで作ってきましたがもっと大きな塊になれば、50年後には今の時代の生活史的な資料になると思うんです。それに、翻訳して出版すれば『日本で今、こういう人たちがこんなことを考えながら悩んで生きているんだ』と読まれるとも思っています」

日本という枠にとらわれず、「翻訳」できることこそ継続的に売れる本だと語る北尾。しかし出版物には一定の時代性や話題性が求められる場面も少なくない。そうした状況の中で、どうすれば長く売れる本を実現できるのか。この問いに対し、北尾は「一人でやっていることが大きい」と答える。

「何十人もの社員の生活を維持しなければならなくなると、『つべこべ言わずに人気アイドルグループの写真集を作れ』という話になります。自分が社長でも間違いなくそう言う。でも、百万年書房は自分と家族が食べていけるだけの売上、具体的には1万部くらい売れる本があれば、タイムリーさを狙う必要はないんです。うちの既刊はありがたいことに、完全に売上が止まってしまうことがなくて。一冊一冊の売り上げは小さな数字ですが、50冊近くの既刊があると毎月の売上もそこそこの規模になります。この不労所得がどんどん増えて、既刊が100冊になったらさらに楽になるはず」

日常から生まれる肩書きに縛られない書き手たち

百万年書房からリリースされる人々の中には、早乙女ぐりこ、ひらいめぐみ、蟹の親子など、商業誌が初めての作家も数多く存在する。このような作家を北尾はどのように発掘するのだろうか。

「書き手を探すために特別なことはしていません。普段の生活の中で、たまたま知り合った人に『この人、文章書けそうだな』とか『暮らしが面白そうだな』と感じたら、『書いてみませんか?』と頼むだけです」

そのセンサーはどこに反応するのか。

「何を言っているかわからないかもしれませんが、自分は短いメールの文章を読むだけで『この人はこういう性格だな』というのがわかるんです。これは自分の特技、特殊能力です。本一冊書くのって大変だし、長いつきあいになるし、書き手にとってもリスクを背負わせることになる。だから、慎重に見極めつつ、この人ならいけるという人に声かけたら、今のような著者ラインナップになったっていう感じです」

このセンサーとも言える直感と、ジャンルや肩書きに縛られない審美眼が、百万年書房らしい作家性と本づくりの根底にある。実際、2024年に芥川賞候補にもなった向坂くじらなど百万年書房で商業出版デビューを果たした書き手の多くが、その後も2冊目、3冊目と出版のチャンスを広げたり、他社からも声がかかるなど作家として歩みを始めている。なかでも印象的だったと振り返ったのは、『私の証明』(2019年)の著者である星野文月との出会い。初めて彼女の文章に触れた時の衝撃を、こう振り返る。

「スマホの中の文章って、基本的に『いいね』やPV数を稼ぎたがっている文章ばかりですよね。でも、文月さんが『実はこんな日記をつけているんです』と見せてくれた手書きのノートには、彼女の見せたくない部分もひっくるめて、本当にむき出しの言葉が綴られていた。誰かに評価されたくて書いた、というわけではない文章だったんです。それがすごく新鮮で、本にしたいと思いました。そのときの体験が、今の《暮らしレーベル》の原点になっています」

他者からの評価や注目を求めず、ただ自分のために書いた言葉。SNSやメディアが「見られたがる言葉」で溢れる中で、無意識がもつ生々しさや手触りに価値を見出す視点こそ、百万年書房の独自性を支えている。ただ「むき出しの言葉」を作品として世に届けていくには、作家にも野心が必要だと語る。

「今まで言ってきたことと反しますが、『売れなくてもいいんです』というタイプの書き手とは自分は組めないです。もちろんその人の書きたいことが定まっていて、本が売れようが売れまいが関係ないという考え方は自由です。それがその人の信念なら。でも、そういう人と自分が組んでも、お互いにとってメリットはほぼないと感じていて。それはその人がひとりで、やりたいように続ければいいだけの話です。そうではなくて、『一人でも多くの人に届けたい』と考えている人であれば、編集的な手助けは自分なりにできると思っています」

権威や肩書きよりも重要なのは「中身」

北尾は出版業界に薄っすらと漂う序列意識に違和感を覚えているという。

「いまだに商業出版が特別なものとして扱われる風潮って、そもそもどうなんですかね? 『ZINEが盛り上がっていると言われているけど、ほとんどは読むに値しない、面白いものなんて一握りだ』と言う人もいますが、大手版元から刊行されている本だって、つまらないものは山のようにあるじゃないですか(笑)。と同時に、ZINEの作り手たちが『商業誌から原稿依頼がきた、やった!』と盛り上がってるのを見ると、そんなに権威になびかなくてもいいのになあ、とも思います。商業出版とZINEの境目はこれからますますなくなっていくだろうし、自分がやっていることがそんなに特別なことだとは思っていません。プロとかアマとか関係なく、面白い人と面白い本を作るだけです。

そもそも昔から、文芸編集者の業界では『小説が一番偉くて、身辺雑記はランクが下』みたいな空気があるんですよ。僕は昔からそういう序列にも違和感があって。だから読者に問いかけたいんです。『有名作家の✖✖✖✖先生の最新刊と、《暮らしレーベル》の新刊、どっちが面白いと思う?』って(笑)。ただ、最近は文芸編集者のみなさんに《暮らしレーベル》がチェックされているようで、どんどん文芸誌から寄稿依頼が来るので、それは良い傾向だなと思っています」

実際、独立系書店でもZINEを積極的に扱うようになり、流通の構造自体にも変化が見られている。出版とZINE、その境界が時代とともにゆるやかに溶け始めている。北尾はそうした線引きのない状態にこそ、出版の未来があると語った。

「作家や編集者になるのに、資格や免許は必要ないですから。名刺さえ作れば、誰でも作家になれる世界です。その自由さが本の面白さだし、むしろそれをもっと加速させたいと自分は思っている。いわゆる独立系書店だけでなく、一般書店でもZINEが積極的に置かれ、流通がどんどん混ざり合う感じになってきていて、そうなるとむしろ『ZINEってそもそも何だっけ?』という話にもなりますが(笑)。それはすごく面白い状況だと思っています」

ここまでの話を振り返ると、「プロ」と「アマ」を単純に分けて考えることにはあまり意味がないのかもしれない。むしろ続けていくという「継続性」にこそ意味があるようにも思える。

「百万年書房は潰れても構いませんが、自分自身はずっと本をつくることで生き延びていきたいと考えています。ただ、会社って続けていくうちに、どんどん会社っぽくなっていくんです。それが悩みです。だから、常に安全株は買わないぞ、と思っているところもあります。

ファンがしっかりついている人気作家なら、担当編集が誰であれ、ある程度は売れる。でも、無名の新人作家の場合、編集者の力量が試されます。どう原稿を仕上げるか、どんなタイトルをつけるか、どんな表紙のビジュアルにするか、という内容がすべて。だからこそ、一冊ごとに真剣勝負にならざるを得ない。自分にはサボり癖や怠け癖があるので、それくらい負荷をかけられないと本気が出ないんです(笑)」

常に初期衝動に立ち返り、自らを奮い立たせる。その姿勢からは、プロかアマかではなく「いま面白いか」という視点を軸に、肩書きにとらわれない本づくりを続けていることが伝わってくる。そんな北尾は、いまもなお新しいことに挑戦しようとしている。

「最近よく言っているんですけど、そろそろエッセイや日記に飽きてきた(笑)。取材モノがやりたいんですよね。ノンフィクションって制作費もかかるし、出版社も余裕がないので、企画が通りにくくなっている。うちもそんな予算はないけど、取材費がそんなにかからない、身近な題材のノンフィクションってできると思うんです。最近だと、岸政彦さんの『東京の生活史』みたいなものがありますが、あれと近いけどまた別のやり方がある気がする。まだ漠然としていますが、自分たちの生活に根ざしたテーマを丁寧に拾っていけば十分に読みごたえのある本になると思うんで、今はそういうことをやる人が少ないからこそ、自分でやってみようかなと思っているところです」

「アマチュア」という言葉には、どこか未熟さや未完成といった一面的なイメージがつきまとう。しかし職業的な枠組みを越えた衝動や手触りをもつ表現こそが、言葉の新たな可能性を切りひらいている。誰かの評価や共感を得るためではなく、自分自身のために綴られた言葉。そこに宿る必然性と面白さを、北尾は逃さずすくい取る。その直感が、肩書きや実績にとらわれない「かっこのよろしい本」へと結実していく。

長年プロの編集者として第一線に立ってきた北尾が「売れる/売れない」を超えた基準で本と向き合う。その姿勢は単なるスタンスの違いを超えた、編集という営みそのものの再定義でもある。百万年書房の本づくりに見えてくるのは、作家の肩書きでも出版形態でもなく、「この言葉をいま残したいかどうか」という自らの内側の声に立ち返った編集者のあり方だ。これから、その実践は一つの確かな答えとなってくるだろう。

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com