ボロフェスタ2025 Day3(11/3) – 街の底に流れるドン・キホーテの精神

2025年11月1日(土)から3日間にわたり『ボロフェスタ2025』が開催された。今年は、『ナノボロ』で使われていた看板を背景にした野外ステージや、〈KYOTO METRO〉のダンスフロアの雰囲気を〈KBSホール〉に持ってくる新企画『Boro the Party』など、このフェスティバルの可能性を広げる新たな試みも。本稿では最終日の模様をお伝えする。

「私たちがいつでも帰れる居場所」。昨年の『ボロフェスタ2024』のライブレポートでそう書いた。これは観客だけでなく、アーティストにも当てはまる。たとえば昨年は、BiSHのアユニ・Dがソロ・プロジェクトPEDROとしてこのフェスに戻ってきた。形は変われど物語は続く。そういう意味で『ボロフェスタ』は「新たなターニングポイントが生まれる場所」なのかもしれない。今年、その感覚を最も強く覚えたのがアフロであった。

MOROHAで貫いたこだわりから解き放たれたアフロ

会場である〈KBSホール〉のロビーに設けられた〈どすこいステージ〉。この場所にアフロが出演するとは、誰が予想しただろうか。

2014年、MOROHAとして活動していたころ、彼は『ボロフェスタ』からのロビーステージへの出演オファーに対して「それでは出たことにならない」と申し出を断った。そして2016年に、MOROHAはメインステージに出演。以降は鮮烈なアクトをこの場所で幾度も見せた。MOROHAは2024年に活動休止。今年アフロはこだわり続けたメインステージではなく、かつては断ったロビーから、『ボロフェスタ』との新しい物語をスタートさせた。

まずは芸人たちへの思いを込めた“サンパチ”。何度も「面白ければ売れる」と畳みかける気迫が、メインステージへ向かう観客の足を止めていく。「ドラマにも出たし、ナレーションもやった。けれど誰よりも俺が一番……。それをこの後のライブで証明します」。そう告げると、同世代へ向けた友だちソングや、自分を育ててくれた東京へのラブソングなど未発表曲を立て続けに披露する。自己にも他者にも鋭く刃を向けていたMOROHAとは異なり、観客と穏やかに対話するような和やかな空気が広がっていた。

終盤には「『ボロフェスタ』は大好きなフェス。でも悪いところを挙げるなら、ギャラが安い。腹が立ったので、今日は交通費以外は酒に替えてきました」と言い、フロアに降りて缶ビールを観客に振る舞う。続いて曽我部恵一をゲストに迎え、“5959”を披露。ロビーはこの日最大級の盛り上がりとなった。最後は「俺は宴会芸で一番を獲る」と冒頭の発言「誰よりも俺が一番」の伏線を回収するオチをつけて締めくくった。

MOROHAのギラついた尖りは和らぎ、丸くなった。しかし、それこそがアフロという表現者の新しい門出であり、現在のスタイルなのだと感じる。そうした“新たな一歩”を見届けながら、私は2015年のeastern youthに思いを馳せていた。

eastern youthと街の底ステージ

今から約10年前のことだ。村岡ゆか(Ba)が加入した新体制二本目となるライブで、eastern youthは『ボロフェスタ』の出演にあたり「地下ステージでやらせてほしい」と直談判。結果、地下フロアは超満員となった。翌年から、このステージはそれまでの名称〈Underground Stage〉から、その年に発表されたeastern youthの曲名を冠して〈街の底ステージ〉へと改称された。

「おもしれぇことは、いつだって地下からはじまる」。その時のライブで吉野寿(ボイス / Gt)が放ったひと言は、これ以上なく今もこのステージの存在意義を言い表している。活きのいい若手からアンダーグラウンドで活躍するバンドまで、ライブハウスの面白さを濃縮したような顔ぶれが揃うこの場所は、シーンの最前線で活躍する人気バンドやアイドルも出演するこのフェスにおいて、「カオス」という魅力を支える要だ。

得体の知れない歪さと力強さを兼ね備えた〈街の底ステージ〉。その2025年の情景を今回は一部ではあるが、のぞいてみよう。

街の底の情景【Jose・炙りなタウン・Limited Express (has gone?)】

二年連続で〈街の底ステージ〉に出演したJoseは、重戦車のような音圧を轟かせつつ、軽快なグルーヴで“疾踪”、“シグナル”、“ハプワース”と次々畳みかける。さらに“落葉樹の夢”では、強靭さの中に儚さがにじむサウンドスケープを街の底に描き出してゆく。この力強さと繊細さが交錯する音は、京都の若手バンドの中でも稀有な存在だ。歩幅はゆったりだが、熱量は高い。いつしかその熱に当てられ、フロアには拳が次々と上がる。ラストには気高くも力強いナンバーである“シンキロウ”を披露。深いリバーブから立ち上がる輪郭の際立ったビートと闇を貫く一筋の光のような歌声が、フロアを完全に掌握していた。

岡山出身の炙りなタウンは、序盤から“8mg”、“プルースター”で満員の〈街の底ステージ〉を一気に沸かせる。パーティーナビゲーターのMC土龍に「街の底ステージを叩き潰してください」と煽られたと語るゆきなり(Vo / Gt)が「やるなら、今しかねー!」と叫び、“63円”、“パンクな彼女”、“馬鹿”と矢継ぎ早に投下。ノンストップで畳みかけるパンクナンバーに観客も熱狂していく。これだけスピード感のあるパワフルな楽曲を乱打しながら、疲れを見せるどころかスピードを落とさずパワフルに駆け抜ける姿は圧巻だ。終盤は“1998”、“ろくでなしの唄”で凶暴さと心強さを併せ持つサウンドを轟かせ、最後は“狼煙を上げろ”を演奏。ストロングスタイルのまま走り切った。

〈街の底ステージ〉は若手バンドだけの場所ではない。普段はメインステージで観客を沸かせるLimited Express (has gone?)が街の底に見参。「伝説が起こるのがこの地下!」とYUKARI(Vo)が観客をアジテートし、まずは「Live or die, make your choice」を演奏する。そして続く「No more ステートメント」ではYUKARIがフロアへ降り、会場全体をかき乱す。ステージとフロアの境界をなくして「遊び場」へと変えていくアグレッシブなパフォーマンスに、場内はモッシュピットと化した。

こうなれば、街の底は彼らの独壇場だ。“CIEN ARAÑAS”、“Glow Yourself”、“GENOCIDE FUCK OFF”といった今年発表された最新EPからの楽曲を惜しげもなく披露。さらに“JUST A NUMBER”ではフロア中央に脚立を設置し、YUKARIが最上段で観客を煽れば沸点は最高潮へ。最後は“ギャーギャー騒げ”でダイブやモッシュが相次ぎ、この日何度目かのお祭り騒ぎとなって幕を閉じた。地上・地下など関係ない。目の前の観客とただ盛り上がる、その姿勢を貫いたライブであった。

街の底からメインステージに立った者たち【171・THE BOYS&GIRLS・Texas 3000】

〈街の底ステージ〉で爪痕を残したバンドが、翌年にメインステージへと上がることも『ボロフェスタ』では少なくない。この日トップバッターを務めた171も、昨年は〈街の底ステージ〉で観客を沸かせたバンドだ。

「〈街の底ステージ〉から来ました、171です」と田村晴信(Vo / Gt)。冒頭から“GO GO リトルカブ”、“足音”と痛快なグルーヴをフロアに浴びせる。息の合ったアンサンブルから繰り出されるダンサブルなナンバーと、熱量の高いステージングは彼らの最大の持ち味だ。“インターセクション”が始まる頃には、観客も拳を高く上げて彼・彼女たちの演奏に応える。今年メジャーデビューを果たし、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いの171。終盤には“Sunday Dreamers”、“グレモンハンドル”を続けて演奏し、最後は“俺の見たピストルズはスマホの中”を披露。まさに「疾風怒濤」という言葉がふさわしいアクトであった。

171の演奏に「凄かったです」と冒頭で敬意を表したのが、昨年〈街の底ステージ〉のトリを務めたTHE BOYS&GIRLSのワタナベシンゴ(Vo / Gt)。開始早々、ストレートなロックチューン“ボーイ”を投下。明るくアグレッシヴなサウンドが観客の拳を突き動かす。以降も“よーいドン”、“最初で最後のアデュー”など、スピード感あふれるナンバーを間髪入れずに叩きつける。来年で結成15年を迎えるが、その佇まいはどこまでも純粋で瑞々しい。

ライブでは毎回コンビニで買った白Tシャツにマジックで、その日の格言を書いて登場するワタナベ。この日記されていたのは「オンボロは今日も行く」。「土龍さんにボロフェスタの“ボロ”の意味を聞いた。『ボロは着てても心は錦』だって。今日ここにいることを誇りに思う」と語る。キラキラした笑顔で語る姿は、まるで『ボロフェスタ』と自分を重ね合わせているようだった。

同じく昨年〈街の底ステージ〉に出演したTexas 3000も、今回はメインステージに出演。1曲目の“HERE”から90年代オルタナティブロック直系の骨太なサウンドに変拍子を巧みに織り込み、歪さと心地よさを共存させるグルーヴを作り上げる。“CONNECTOR FUCK MAN”でも巧緻なアンサンブルが有機的に絡み合い、観客を鷲づかみにしていく。

演奏中、バスドラが前方にずれるトラブルもあったが、そんな場面にも動じることなく平常運転で突き進むあたりは、百戦錬磨のライブバンドならではの余裕だ。終盤の“BONES FOR DOUG”では、アンビエントな導入からドラムの強奏を経て、一気に視界が開けるギターロックへと展開。これまでの楽曲とは異なるニュアンスを提示し、一筋縄ではいかないバンドであることを強く印象づけた。

街の底こそボロフェスタのメインステージ

ここまで過去〈街の底ステージ〉に登場してきたアーティストたちについてレポートをしてきた。これらのメンツやライブの内容を見れば明らかなように「まだメインステージには立てないから街の底」というわけでは決してない。むしろ若手からベテランまで、ステージを叩き壊すくらいのパワーと、一筋縄ではいかないおもしろさを兼ね備えたバンドしかこの場所には立つことができない。言い換えれば「真のメインステージこそがこの〈街の底ステージ〉だ!」という志を持った者たちが集結しているのだ。

その中で共通点を一つ挙げるならば「オルタナティブ」という言葉に集約されるかもしれない。なかなかお目にかかれない予測不能な展開と、個性同士のぶつかり合い。バンドマンたちの「ライブ(生き様)」を間近で目撃できる場所なのだ。

では、そんな場所の名前の由来となったバンドのステージを最後に観ていこう。

影日向の庶民を突き動かすeastern youthの歌

『ボロフェスタ2025』の大トリはeastern youth。ギターのイントロに続き、吉野寿の口笛が響き、代表曲”夏の日の午後”を演奏。「魂の叫び」と形容したくなる心血の歌声が会場に満ちる。さらに吉野と村岡ゆかのセッションを挟み、演奏されたのは“青すぎる空”。〈KBSホール〉を揺るがすような轟音でありながら、サウンドの輪郭はきわめてクリアであり、気持ちのよいメロディが聴き手の懐へ飛び込む。気がつけば、会場全体が拳を上げて三人の音に身を委ねている。

人は言う、「eastern youthは日本語ロックの基礎を築いたバンド」だと。確かに、漢語や近代詩風の表現を用いる歌詞、ノイジーでアグレッシブなオルタナサウンドは日本語ロックの新たな道を切り開き、後進に大きな影響を与えたことは言うまでもない。ただ個人的にはそんなことは取るに足らないことだ。より重要なのは、彼らの歌がつねに陰日向で生きる庶民の声を、自らの音楽として代弁してきたことである。

吉野の音楽は浮世離れせず、生活と地続きである。しかもネガティブに沈まず、闘志を燃やし続けながら「生きること」のスローガンを誰よりもうるさく、誰よりも真摯に訴える。同時にその姿勢はライブにも表れる。今回のステージではMC一切なし。曲ごとにインターバルを置き“素晴らしい世界”、“ソンゲントジュウ”といった代表曲を思いを込めて演奏し、観客と対峙する。余計な言葉はいらない、音楽がすべてを語るという信念を体現しているように感じた。

そして本編ラスト、“街の底”がメインステージで鳴り響く。歓声の渦のなか、吉野の「街の底、生きる」という渾身の叫びが会場に響き渡る。「ありがとう、また会う日まで」と告げ、ステージを後にしたeastern youth。しかし終幕を拒むように、観客から万雷の拍手が湧き起こる。再登場して長めのセッションを繰り広げたのち、ステンドグラスが姿を現す中で、最後に演奏されたのは“夜明けの歌”。このフェスでは何度も見てきた景色だが、轟音の只中で見上げた今宵のステンドグラスは、明日を照らす朝日のように輝いていた。

この場所に宿るドン・キホーテの精神

帰り道にふと「eastern youthとボロフェスタは似ている」と感じた。それはDIYだとか、オルタナだとか、そういう意味ではない。どちらも「しぶとい」のだ。〈京都大学部講堂〉からの会場変更やコロナ禍を越えた『ボロフェスタ』、病気やメンバーチェンジを越えたeastern youth。幾多の危機を乗り越え、双方とも歩みを止めずに活動を続けている。

その姿勢には「ドン・キホーテの精神性」を思い浮かべる。セルバンテスの同名小説に触発され、吉野寿は2004年に“DON QUIJOTE”という曲を書いた。風車を巨人と信じて突進するドン・キホーテのように、社会から取り残されても、評価が伴わなくても、自分の歌が正しいと信じて貫く。リリースされてから20年以上たったが、今もeastern youthの根っこには“ドン・キホーテ”が居座り続けているように思う。だからこそ、どんな逆風が吹いてもこのバンドは折れずに活動を続けられている。

同じ精神は『ボロフェスタ』にもある。流行りに流されず、後ろ盾なくDIYで「自分たちのカッコいい祭」を突き通す。「根拠はなくとも自分たちのフェスがいちばん面白い」と信じて動く姿勢は、まさにドン・キホーテ的でもあるし、「ボロは着てても心は錦」という土龍がワタナベシンゴに告げた言葉もまた、ドン・キホーテの精神性を表した言葉のように感じる。ただこれは『ボロフェスタ』というよりも、オルタナティブを心に根ざした“街の底”の住人たちが持っている資質かもしれない。「誰よりも俺が一番」という揺るがない思いにこのフェスは規定されている。

You May Also Like

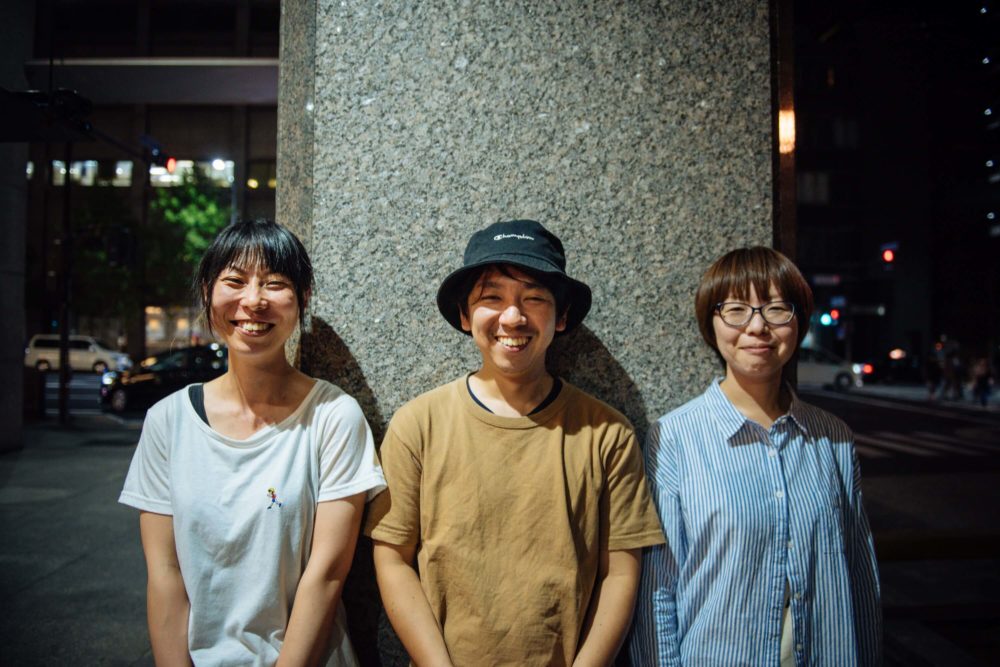

WRITER

- ライター

-

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com