京都拠点のローカルな視点からインディペンデントな活動を行っているバンドマンやシンガーたちにスポットを当ててきたANTENNAの音楽記事。REVIEWでも主に関西のライブハウス・シーンで活動しているアーティストの新作を論じてきました。

そんな「今」を捉えてきたレビュー記事に新たな軸が加わります。題して『Greatest Albums in 関西』。ANTENNAが拠点を構える京都、ひいては関西から生まれた数ある名盤の中でも現在の音楽シーンにも影響を与え続けているアルバム作品を、2020年代に突入した現在の視点から取り上げていきます。

関西の音楽には全国的なムーヴメントに発展した音楽も数多あります。1960年代末の関西フォークから、70年代のソウル・ブルース、関西NO WAVE、ゼロ世代……『Greatest Albums in 関西』はこの地域の音楽文化史を作品を通して徐々に編んでいこうとする壮大なプロジェクトです。どうぞ長い目でお楽しみください。

自由を求めるための軽薄~ローザルクセンブルグとYMO~

結局のところ、本作の一番重要な視点はYMO界隈が彼らの理解者であったことである。

京都インディーズシーンに突如現れたローザ・ルクセンブルグは仮装パーティーのような装いでステージで演奏。特に久富隆司(Vo /Gt 通称 どんと)は顔におしろいを塗り、奇声を発し、ステージ上を駆けずり回り歌う。当時のバンドを振り返ると、ルースターズやBOØWYのように衣装を着飾るバンドはいたが、彼らのスタイルはおちゃらけていて、活動をスタートさせた1983年にはこの素人ぽさが残る「変装」をステージ衣装としていたバンドは1組としていなかった。このようにローザの表層をなぞると、コミックバンドのような異形さをもっている。しかしそのローザを最初期から理解した人物が細野晴臣と坂本龍一であった。

1984年、ローザはNHKのアマチュアバンドコンテスト『YOUNG MUSIC FESTIVAL』に出演。”在中国的少年”の演奏で優勝。そこで審査員を務めており、彼らを絶賛したのが細野晴臣だったのだ。当時の音源を聴けばわかるが確かにコミックバンドぽさはあるものの、演奏はいたって真面目。玉城宏志(Gt)によるギターの決めどころは外さないし、永井利充(Ba 通称 Dr.TOSH)と三原重夫(Dr)のリズム隊の安定感は参加したバンドの中でも抜きに出ていた。

ところがその異形さゆえ、メジャーのお声はかからないまま、彼らは上京する。そしてMIDI傘下の、坂本龍一のレーベルSCHOOLから1stシングル“在中国的少年”、1stアルバム『ぷりぷり』を発売。細野、坂本はなぜ音楽的には対極ともいえるローザをフックアップしたのだろうか。その理由はおそらく「同じスタンスをとりながら、自分たちにできないことをやった」ところにあるのではないか。

ローザ・ルクセンブルグの軽薄さ

まずローザのサウンドについて記しておきたい。彼らは1つの音楽を突き詰めていくよりも、さまざまな音楽を掛け合わせ化学変化が起こさせるような「ミクスチャーな」音楽作りを主にやっていた。例えば”在中国的少年”や“北京犬”はグラムロックを下敷きにしながら、所々で挿入される中華的なギターリフはMartin Denny(マーティン・デニー)のエキゾチカ音楽を感じさせるし、“大きなたまご”はムード音楽やサイケデリックのエッセンスを感じる。ほかにもGS、マージービート、アフリカ音楽からの影響もあるだろう。ただ彼らの音楽の本質はこの「ミクスチャーされたサウンド」にはない。「意味のない歌詞の持つ軽薄さ」にこそあるのだ。

彼らの音楽を聴くと意味付けを拒否するかのごとく、歌詞に意味がない。例えば1曲目の“おもちゃの血”は野坂昭如が作詞した童謡“おもちゃのチャチャチャ”、“原宿エブリデイ~ブルーライトヨコハマ~”はいしだあゆみの“ブルーライトヨコハマ”を大胆に引用し、そしてこの引用が特に意味を持たないまま楽曲が終わる。また“ニカラグアの星”では「むにゃむにゃぽちゃぽちゃぺちゃくちゃ、ぽい」、“ぶらぶら”では「ぶらぶら」や「ほいほい」など、オノマトペ的な言葉を楽曲の随所に入れている。その態度はどこか川上音二郎の“オッぺケぺー節”や添田知道の“東京節”における「ギッチョンチョンでパイノパイノパイ」にも通じる。

彼らの歌詞は珍奇さ、滑稽さを重視しながら言葉を選んでいた。つまり自らの真面目さを出さずに、軽薄な態度で音楽に挑んでいたのだ。そして同じくこの「軽薄」をテーマにしていたバンドこそYMOだ。

YMOの軽薄さ

YMOの音楽はローザとは違う。YMOはテクノ音楽で海外の人から見た東京を描写するという秩序とコンセプトに固められた、衝動よりもクリエイティビティな音楽だ。YMOが活動していた70年代後半から80年代にかけては、日本は高度経済成長期の真っただ中。彼らは海外でのライブで工業用のマスクをして「東京はこれが無いと病気になる」と嘘を言っていた。“急成長する日本経済”をアイロニカルに表現したパフォーマンスだが、この表現に行きつくまでは困難があった。当時、クラフトワークが鋼鉄のコンセプトといわれ、日本生まれのYMOは自らのアイデンティティは何かと悩んでいた。しかし海外のお客さんに言われた一言が、自らのコンセプト見出すきっかけとなった。

細野:(自らのコンセプトに関して)メンバーの間で『障子と紙と木で出来てる国だろうから、鋼鉄じゃないよ。東京ってのはそういうものだろう』となって。「薄っぺらい」ね。なぜそう思ったかと言うと、ロンドンでライブが終わった後に、イギリスの女の子が追いかけてきて「キュート」だって言ってくれたんですよ。その軽薄さがキュートなんだと。その時に初めてこれが東京の売りなのだと思いました。(『ニッポン戦後 サブカルチャー史』 2014年9月5日分)

彼らは70年代後半から80年代初頭のバンドサウンドとは違い、エモーショナルを拒否するスタンスをとっていた。いつもクールで、ライブで演奏する高橋幸宏、坂本、細野は汗一つかいていないように見える。それに常に東京を第三者的視点で描いていた。このエモの拒否が海外のファンからの「キュート」=「軽薄」へとつながった。

ローザの自由に対する変化~自己か?リスナーか?

かたや言葉の意味を拒否するローザ、かたやエモを拒絶するYMO。2つのバンドは軽薄という概念で繋がっていたのだ。……と結論付けるには、時期尚早である。そもそもローザはなぜ軽薄を手にして活動をしようと考えたのだろうか?これに関して本人たちは明言はしていない。しかしその後の彼らの変化に目をむければ、理解できなくもない。

ローザの軽薄さはバンドが進むにつれてだんだん影を潜めていった。アルバム2作目『ROSA LUXEMBURG II』(1986年)には“さいあいあい”や“あらはちょちんちょちん”など更に無意味な歌詞に磨きをかける楽曲もあるのだが、“橋の下”ではそれまでとは違い、真面目でメッセージ性のある歌詞が表れだす。ローザ解散後にどんとを中心に結成した、BO GUMBOSにいたっては“夢の中”や“トンネルぬけて”など歌詞でちゃんとリスナーへメッセージを伝えようとしていた。

だがが時がが進むにつれて自分たちで自由を体現するのではなく、歌詞の中に「自由になること」のメッセージを入れ込もうとする。“橋の下”は主に浮浪者とのコミュニケーションを描いた曲ではあるが、個々に描かれる浮浪者は瑞瑞しく、まるであこがれの存在かのように描かれる。BO GUMBOSの“夢の中”“トンネルぬけて”、さらには“魚ごっこ”でもいいのだが、全て「苦しい時間よりも、楽しい時間を長く過ごしたい」という自由を求めて現実逃避をしている。つまり自分たちの自由を追わずにリスナーの自由を願い始めたのだ。

僕はこの変化がなぜ起きたかはわからない。バンド内での軋轢が起こり、ローザとは違うスタンスで自由を表現したくなったのか。単純にブルース、R&Bをどんとが追っかけていくうえで、今とは違うスタンスで自由について考えるようになったのか。それとも責任をもちリスナーに届く音楽を書こうと考えた、どんとの覚悟なのか。彼が亡き今では正解は雲の上である。

この変化は一体何か。『ぷりぷり』の頃のローザは「軽薄」を得るために、無秩序な歌詞を書いていた。言い換えるならば、既存の型を壊して「自由」を求めていたということだ。だからこそ意味のない歌詞や、意味のない叫びを音楽として納めた。いわばAllen Ginsberg(アレン・ギンズバーグ)やJack Kerouac(ジャック・ケルアック)といったビートジェネレーションが「自由」を追い求め、ジャズやシュールレアリズムを小説の文法のなか取り入れ、自分たちの道を疑わずに表現したように、ローザもまた自分たちの自由を追い求め「軽薄」に行き着いたのではないか。

定石を外し、自由に音楽と戯れる

自分たちの自由さを求めたという点ではYMOも負けてはいない。そもそも「軽薄」のコンセプト以前に彼らが目標にしたのは「匿名性の高い音楽を作る」ことであった。主体性のない音楽自体、その当時としては前衛的で、誰もやろうとしなかった。また彼らの3作目となったアルバム『増殖』は、桑原茂一・小林克也・伊武雅刀からなるコントユニットのスネークマンショーとの共演も相まって、もはや「音楽とは何か」とすら考える作品となったし、6作目の『テクノデリック』は世界でも最初期にサンプリングを使用し話題にもなった。だが彼らは売れすぎた。そのため個人での仕事も多くなり、「忙しさ」によって自由を手放してしまった。結果1983年に散解となる。

すなわち2バンドとも音楽という点では従来のバンド音楽が持っていた定石を外して、いかに自由に自分たちが遊べるかを目指した。その結果、得たものが「軽薄」というスタンスだった。そしてその軽薄さが共鳴したからこそ、細野、坂本はローザルクセンブルグを最大限に評価したのではないだろうか。そして本作以降、どんとがその後の歌詞に対する向き合い方を変えていくことから、彼らの軽薄さが充分に楽しめるのは『ぷりぷり』だけである。どのバンドよりも自由でありたいと思い続けたローザルクセンブルグ。彼らが目指した軽薄が本作には詰まっている。

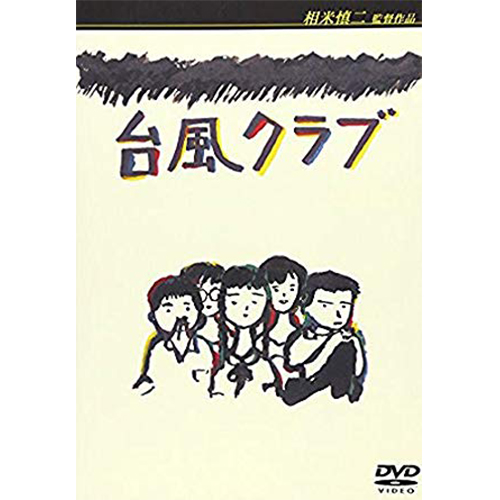

ぷりぷり

アーティスト:ローザ・ルクセンブルグ

発売:1986年2月21日

収録曲

1.おもちゃの血

2.在中国的少年

3.原宿エブリデイ ~ブルーライトヨコハマ~

4.北京犬

5.大きなたまご

6.アイスクリン

7.バカボンの国のポンパラスの種

8.だけどジュリー

9.ニカラグアの星

10.毬絵

11.少女の夢(もろヴァージョン)

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com