家から外へ、リアルを求めた理想郷 – Fight Club Vol.3 東西対抗戦ライブレポート

今回で3回目の開催となったANTENNA主催のイベント『Fight Club』。2024年いっぱいで閉店した〈京都GROWLY〉にて、「これからのシーンを形成するアーティスト」をテーマに4組がパフォーマンスを繰り広げた。その内容をレポートする。

部屋では得られない体験を目指して

「書を捨てよ、町へ出よう」

もともとフランス近代文学を代表する作家アンドレ・ジッドが1897年に発表した『地の糧』の言葉なのだが、寺山修司は著作のタイトルにした。患った病気が快方へと向かったころに「生きる実感」をもとめて、寺山は読書にあふれた生活から遠ざかろうと思いはじめる。サッカー、競馬、ヤクザになる方法……。アウトローな話題が多い評論・エッセイ集なのだが、そこには部屋の中で文章を読むだけでは得られない体験が描かれている。

2020年代に入り、インターネットさえあれば簡単にカルチャーと接続できる時代となった。しかもAIは私たちが聴いている・観ているものから、予測しておすすめの作品を教えてくれる。便利ではあるが、そこにリアルはない。私たち『ANTENNA』は、そういう家でなく外へと目を向けてリアルにつなげるため、これまでカルチャーの魅力を発信し続けてきた。この『Fight Club』もその延長線上にある。

今年6月に西日本編として京都〈Livehouse nano〉、9月には東日本編で東京・下北沢の〈THREE〉で実施。過去2回の勢いを引き継いで、『Fight Club Vol.3』が2024年12月6日に開催された。今回は「東西対抗戦」として、今もっとも共有したいアーティストを西日本・東日本それぞれのエリアから選出。CISSE、ジッカ、Johnson KOGA、秋山璃月の4組がそれぞれの個性を出した演奏を披露してくれた。音源だけでは得られない、現場だからこその体験。今回はそんな充実したライブをレポートする。

ジッカが織りなすあっけらかんとした歌

トップバッターに登場したのは神戸のスリーピースバンド、ジッカ。“ロ・マン”、“京都”など思わず踊りだしたくなるような、ロックンロールナンバーを披露。神戸といえばキュウソネコカミ、黒猫チェルシー、アルカラなど、トリッキーなバンド群を想起する。しかし彼らはその直線上にはいない。ルーツに根ざしたストレートなロックサウンド、さらに新免(Gt / Vo)と栗原(Ba / Vo)のツインボーカルが織りなす緩くあっけらかんとした歌は、渚のベートーベンズ、台風クラブなどの京都のバンドに近いものを感じる。

また新免と栗原の歌はそれぞれ違った魅力を感じさせる。推進力のあるオルタナティブナンバー“イージーライフ”では栗原の直線的ながらも節を利かせた歌で会場を揺らし、ゆったりとしたナンバー“花”では実直な姿勢が伝わる新免の歌がライブハウスに染みゆく。タイプは違うが、その二人の歌とバンドサウンドが合わさると前述の「ツインボーカルが織りなす緩くあっけらかんとした歌」となるのだ。

ラストに「半音下げて演奏します、そうすれば次のバンドの音が半音上がり華やかになる」と栗原がコメントし、ラストナンバー“実家の気持”を演奏。イベント全体をより盛り上げたいという意図を込めて、ユーモアを含ませながら次のアーティストへとバトンをつなげた。

感情を直球で表現する秋山璃月の歌

2組目に弾き語りで登場したのは、昨年メジャーからインディペンデントに活動の場を移した埼玉出身のシンガーソングライター秋山璃月。

普段はバンド編成での活動も行っているが、今回は弾き語りでの出演。“エントロピー”、“偏見”などを聴くとその自由さに驚かされる。ポップでキャッチーな楽曲でありながら、まるで水を得た魚のように声のボリュームやテンポに緩急をつけて観客を引き込む。しかもそれが作為的ではなく、感覚的に行われているところにすごみを感じる。彼の代表曲でもある“勝手な彼女”も披露されたが、音源とは全く別の曲のように聴こえた。

ただ自由なだけではなく、モノローグのような彼の歌は孤独さを帯びながらも、温かみを感じさせる。それは中村一義に初めて出会った時のような、そんな歌だ。くわえて歌だけでなくギタープレーにもその感情がダイレクトに伝わる演奏で、ライブを観ていた観客もくぎ付けになっていく。そしてラストナンバー“原始時代”では誰にも束縛されないエモーショナルな演奏を披露。弾き語りながら、会場を沸かせた秋山璃月。実力を十二分に感じさせるアクトであった。

アウェーを吹き飛ばすJohnson KOGAのパフォーマンス

3組目に登場したのは茨城県水戸市発の5人組バンド、Johnson KOGA。今回はusa(Dr)が体調不良のため不参加となり、急遽ドラム不在の4人組編成でのステージとなった。全員がスーツ姿で登場し、1曲目“HUMAN”がスタート。ディスコサウンドを下敷きにしているだけあって、ビートを彩るドラムがいないのはかなり致命傷のはずだ。しかしリズムマシンを駆使して繰り広げられる明るくファンキーなサウンドが、アウェイな状況を吹き飛ばす。さらに会場全体を巻き込むかのように、コウガ(Vo)が観客をアジテートしていく。

その後もスイートソウルなミドルナンバー“SWAY HOUSE”やコウガのファルセットとさわやかなサウンドが印象的な“love at first sight”などを披露。常に観客とコミュニケーションをとりながら、ライブを盛り上げていく彼らはメンバー全員、心底明るい人柄なのだと感じる。その前向きな姿勢が、今日のような不利な状況を、跳ね返していた。最後にとびきりファンキーなディスコチューン“ SHALL WE DISCO!!”を披露。万全な状態ではなかったものの、会場の空気を確実に変えたライブであった。

CISSEが作り出す圧倒的な音景

スケールのあるサウンドで会場を魅了したのは、石川県のバンドCISSE。“Childhood”、“不眠症”と力強くオルタナティブなサウンドが会場を侵食していく。ボトムを利かせたベースとギターが織りなすフィードバックノイズ、それらが合わさった瞬間に重厚なサウンドスケープができあがる。それはここまで出演したどのアーティストともタイプの違う音楽だ。

彼らの音はアグレッシブで密度が高い。11月に販売されたばかりの『demo#2』からも“錆”、“その襟足を切れ”などが披露されたが、随所にエッジの効いたリフとビートが洪水のように押し寄せる。MCでは、今年行われたベランダのツアーでこの〈京都GROWLY〉へ初めて観客として遊びに行き、その時に「いつか出演したい」と思ったと語り、閉店間近でステージへ立てたことを嬉しそうに観客に伝えたCISSE。そのあふれる情動を音楽として本編ラストの“さいなら”、そしてアンコールでの“凪”を披露。ステージを後にした

『Fight Club』の全ては文章で伝えられない

この夜は終わって数週間経った今でも最高であったと自負できる。しかし同時に、私はこの文章で『Fight Club』というイベントの全てを読者に伝えれたとは思ってはいない。

文章を扱うものなら、誰しもが思うことだが音楽を言葉で表現するのは難しい。いや不可能であると言ってもいいだろう。この日、この場所にいなかった人々に対して、私がどれだけ言葉を尽くしても、全身全霊をかけてライブをしたアーティストの全てを伝えられたのかといえば、千分の一くらいにしか伝えられてはいない。そういう意味では文章は無力なものなのかもしれない。

しかしその千分の一を伝えられることこそ文章の役割であり、残りの999はあなた自身がライブハウスに行くことで埋めてほしいと私は思う。物事は家の中にいるだけでは、ごくわずかしかつかめない。やはり現場で行き、体験することで全てを獲得する。それはそう、寺山修司のこの言葉のように。

「書を捨てよ、町へ出よう」

Fight Club Vol.3 開催宣言

最近、「熱」というものについて考えている。

人の中で燃える熱、作品に宿る熱、イベントに渦巻く大きな熱。圧倒されるほどの熱の高まりに出会った時、僕たちは言葉にすることも忘れる。純然たるエネルギーの塊は煌々と僕らを照らし、時に正気であることを忘れさせてくれる。そうして引き出されたいつもとは違った感性は、世界の美しさを少しずつ理解させてくれる。熱はポジティブな変化を与える力そのものだ。

熱はそこに最初からあるものではなく、意識的に生み出すもの。そうしたことも、最近思い出させてくれる出来事があった。どんな熱狂であれ油断をすればすぐに平熱に戻ってしまうそれを、地道に火付け役に徹し、泥臭く手入れをしている誰かが必ずいるのだ。12月で閉店が決まってしまったが、今日の会場である京都GROWLYもそんな場所の一つだった。

大切なのは、自分たちも「手入れ」をする人になるということ。僕(たち)がこのイベントでやりたいことは、素晴らしいアーティストたちとそうした萌芽を大事に守り育てることにほかならない。このことは6月に開催した西日本編や、9月に開催した東日本編を経て改めて確認をしてきた。

「東西対抗戦」と銘打った三回目の『Fight Club』は京都に帰ってきた。関東圏以外にも脈々と波打つ文化の萌芽を、どのように育むかを考えてきた僕たちにとって、このイベントを京都でやることには大きな意味がある。寒風が吹きすさび、底冷えで身体の芯まで冷える季節だがその熱を引き継いで、あちあちになっていこう。

ANTENNA 編集長 堤大樹

編集部メンバーによる推しアーティストレビュー

秋山璃月

もともとメジャーでも活動していた秋山璃月。今にして思えば、彼がインディーに舞台を移したことは、ある種の必然であったように思う。それは昨年リリースされたアルバム『サルライター』が宅録で制作されながらも、音の1つまでこだわり抜き作られた豊かな作品であったこと。さらに“リアリティとは?”のPVを3500枚の絵をつなぎ合わせて自主制作したことなどがそれを証明している。

多分、秋山璃月というミュージシャンは成果物に対して自分の手で完成させることにこだわりがあり、そのためなら寝る暇も惜しまないストイックな人間ではないかと感じる。加えて、そういうクリエーター的な資質を持ちながらも、彼の歌はアーティストそのものだ。初めて“原始時代”という曲に触れた際、中村一義を初めて聴いた時に感じた「孤独でありながらも、すべてを受け止める人なつっこさ」を改めて体感し、心が躍ったことは今でもよく覚えている。

私たちANTENNAは「インディペンデントな人・もの・こと」に光をあてることが役割だ。その上で、「今、取り上げるべきインディペンデントで活動するアーティストはだれか?」という命題を考えた際に、秋山璃月が候補に挙がるのは至極当然のことだ。

今年はあいみょん・森山直太朗との共演、『SUMMER SONIC2024』への出演などさまざまなステージを経験した彼が、この『Fight Club Vol.3』でどのようなライブを見せてくれるのか。楽しみで仕方がない。

書き手:マーガレット安井

CISSE

忘れていた、あの感情。掻き鳴らされるサウンドを浴びる心地よさを思い出させてくれたバンド、それがCISSEだ(シセ)。耳に気持ちよく飛び込み、歪んでいくギター。リズムを刻みながらも感情の波を感じるドラム。時にメロディアスな流れをつくり、深く響くベースライン。音が重なり上昇してくバンドの熱に逆らい、気だるくも平熱を保とうとするように歌う声。彼らの放つ音像は90年代のオルタナティブ・ロックを彷彿させるも、くるりや台風クラブといった京都のロック・バンドの香りも感じるものなのだが、懐かしさで終わらないのはそれらの片鱗を内包しつつも、彼らなりの“今”がバランスよく交じり合っているから。だからその“いなたさ”すら、もはや新しい。

大学のサークルで結成されたというこのバンドのメンバーは、久保憧真(Gt / Vo)、松田圭太(Gt)、加賀谷響生(Dr)。そして、この11月に新たにベースに内尾俊介が加入したという。そんな彼らのホームタウンは石川県金沢市。北陸のインディーシーンを牽引しているともいえる彼らが、どのような音をここ京都で鳴らしてくれるのか。きっと音源では感じ得なかった新しい波風をライブハウスで吹かせてくれるはずだ。

書き手:乾 和代

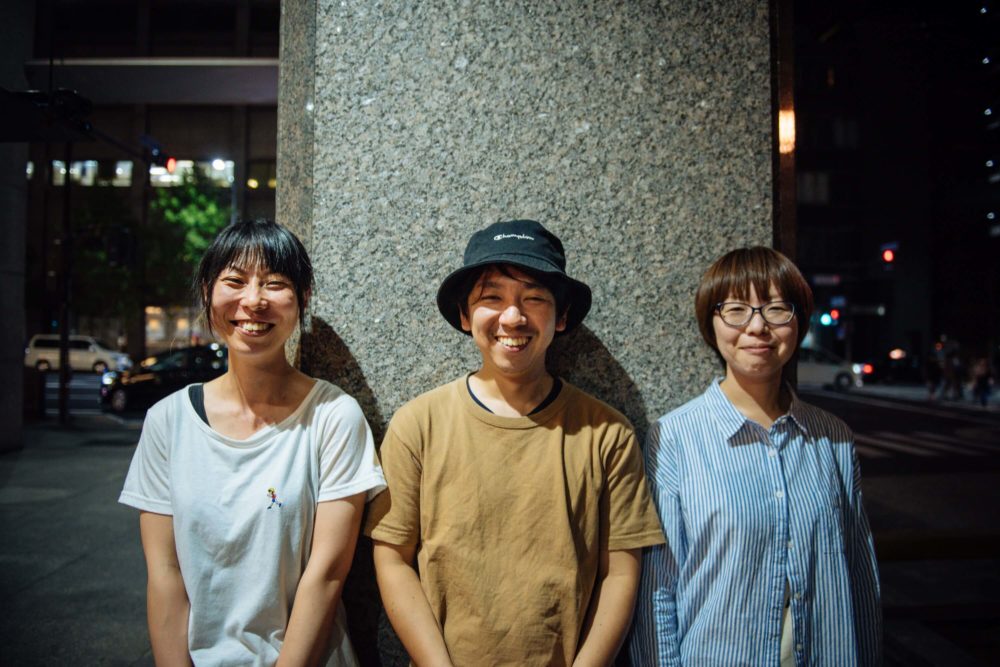

ジッカ

その無邪気で人懐っこくてぐうたらな日本語ロックを鳴らすスリーピース・バンド、という点では台風クラブ。またそもそもバンド名は、カタカナ表記であることも含めて家主の1st EPの収録曲と同じだ。この「ジッカ」という3人組による、心に深く沁みるメロディを悲哀まじりに飄々と鳴らす様を観ていると、二つのバンドに通じる部分を感じる。でもそんな言葉を並べてみたって「いや、よくわかんないっすねぇ」とのらりくらり返されそうな気もする。そこも含めて彼らの楽曲に漂う人間味にやられてしまったのだ。

2023年に結成したばかり、兵庫拠点の新星。新免(Gt / Vo)と栗原(Ba / Vo)が曲ごとにメインボーカルをとるスタイルであり、最新曲“花”は低音域が強調されながら少し鼻にかかる新免の歌が胸に迫るバラッド。一方“イージーライフ”は栗原の爽やかかつまったりとした声とギターロック・サウンドに絡み合う。コントラストが効いた歌に着目するのも一興だ。

ずばり“京都”という楽曲もあるのに、意外にも京都でのライブは初めてとのこと。今日を皮切りに京都中のライブハウスへ向け、彼らの名を轟かせるんだ。ひっぱりだこになって第二の実家にしてもらおう。

書き手:峯大貴

Johnson KOGA

飛び切りのパーティータイムを作ってくれるだろうという筆者からの期待に応え、茨城県水戸市からライブに来てくれるのは、コウガ(Vo)を中心に2021年結成された5人組バンド、Johnson KOGA(ジョンソンコウガ)。この日が初めての京都および関西圏でのライブになるそうだ。

“Johnson FUNK”などのアッパーなファンクチューンや、“love at first sight”に代表されるスウィートなソウルナンバーなど、自らが愛したルーツをしっかり打ち出しながらいずれも飛び切りポップに仕上げるその手腕。そして観客と一緒になって音楽でメロメロになっていくライブパフォーマンスに大器を感じる。地元に根差した音楽活動を続けているところも踏まえて、地元・島根からキャリアをスタートさせたOfficial髭男dismを重ね合わせるのは早計だろうか?

来年には2nd EPを発表、3月にはワンマンライブも決定している中で、攻めのステージを見せてくれるだろう。若きポップ・ミュージシャン5人衆、最大の多幸感の中で踊らせておくれ!

書き手:峯大貴

You May Also Like

WRITER

- ライター

-

関西インディーズの水先案内人。音楽ライターとして関西のインディーズバンドを中心にレビューやインタビュー、コラムを書いたりしてます。

OTHER POSTS

toyoki123@gmail.com