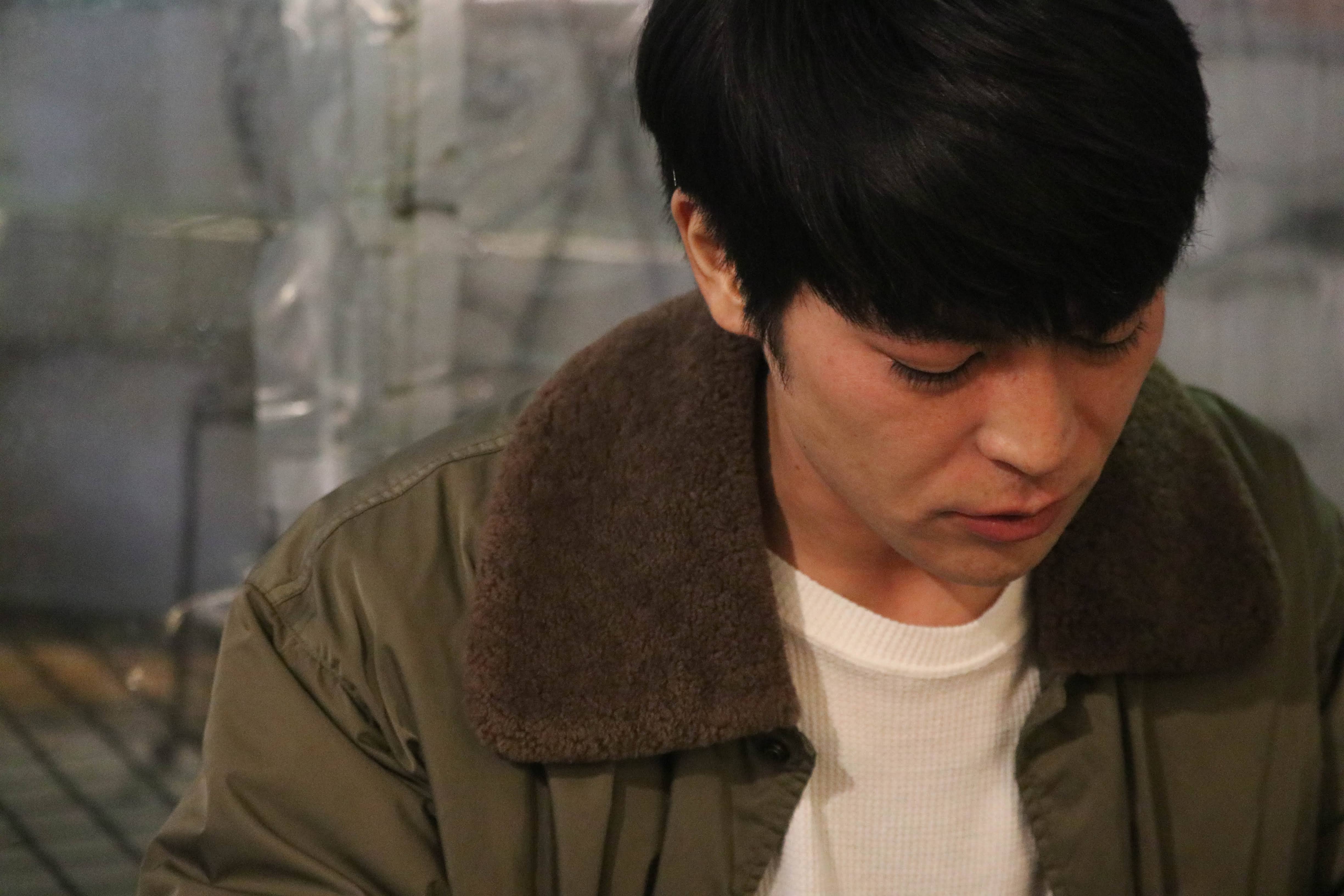

年鑑 石指拓朗 2019-『ナイトサークル』リリースインタビュー

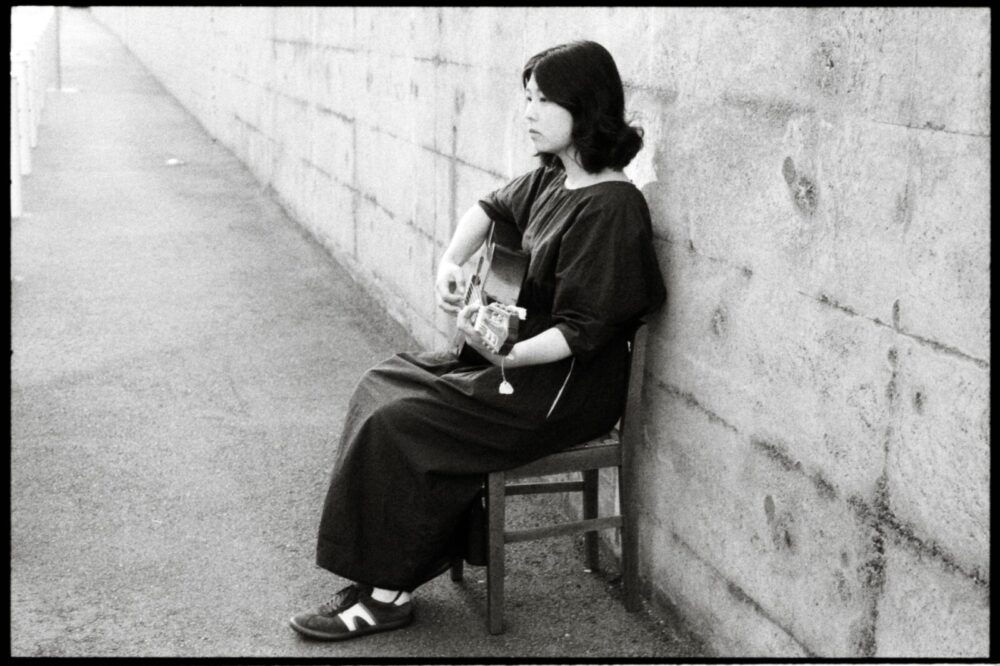

シンガーソングライター石指拓朗の1年の活動記録という趣旨で、昨年から始まったインタビュー企画『年鑑 石指拓朗』(2018年版はこちら)。今年の前半のトピックスで言えば、昨年から始動した田中ヤコブ(Gt)、牧野ヨシ(Ba / Cho)、藤田愛(Dr / カホン)とのバンドセットでのライブと、演劇ユニット・ウンゲツィーファの舞台で俳優に初挑戦したことだろう。ギター一本携えた弾き語りでハツラツと歌っていた従来のスタイルから、アウトプットの枝葉は広がっていった。

夏以降は兼ねてから宣言していた『ねむの花咲く その下で』(2017年)に続く3rdアルバムの制作に着手。完成した新作『ナイトサークル』には初音源となるバンドセットでの録音が3曲収められている。とはいえ主軸は過去2作同様、ボーカル、コーラス、ギター、ブルースハープ、メロディオン、ベース、カホン、ウクレレ、マンドリンと全ての楽器を石指が演奏した、一人アコースティック・オーケストラと言える仕上がり。一方で「今までで一番極私的なアルバム」と語るように、石指のナイーブで内省的な一面が全編に表れている。何もかもうまくいかないやりきれなさや、寂しさをぽつぽつと呟きながらも、ほんのわずかに残る希望を愛でる、石指の等身大の姿が詰め込まれている。

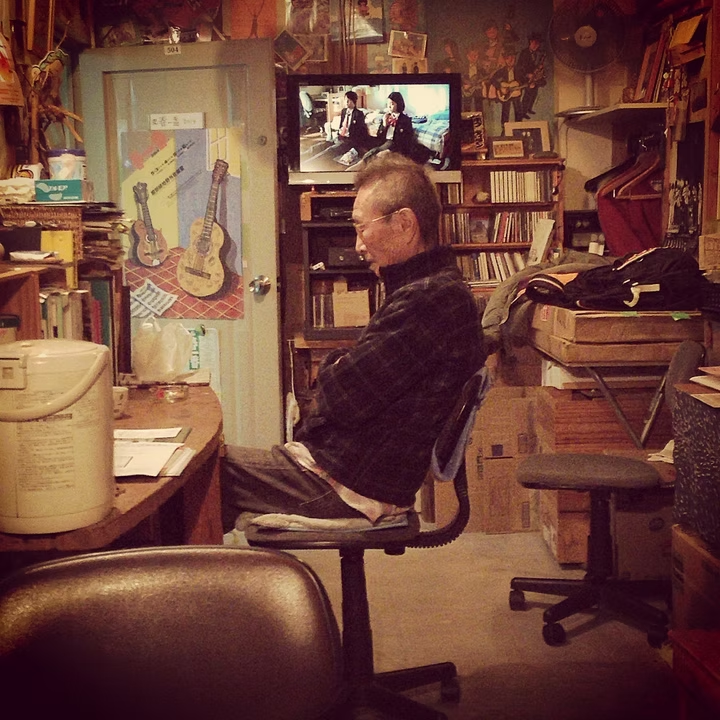

つまり本作はとことん自分自身に向き合ったことによって「歌の業」を悟ったアルバムなのだ。自らに色濃く刻まれるルーツ・フォークの情緒から逃走しようと奮起した石指の歌は、歌は世につれ世は歌につれながらも常に存在してきた弾き語りというスタイルの核を目指す。本インタビューは年の瀬のある一夜。昨年と同じ高円寺のバーにて。深夜に及ぶまでじっくり振り返ってもらった。

写真:けいら

第一部:石指拓朗 2019年総括インタビュー

1年ぶりの年鑑企画です。まず石指さんにとって2019年はどんな年になりましたか。

一つ一つの出来事を覚えていないくらい激動でしたね。だってウンゲツィーファに出演したのがいつだっけ?はるか昔のようです。

劇作家・演出家である本橋龍さんの演劇ユニット・ウンゲツィーファの公演『さなぎ』に俳優として出演されたのが2月8日~11日。演劇は初体験でしたよね。そもそもどういう経緯で出ることになったのでしょうか?

主宰の本橋くんが自分の歌を聴いてくれていて、最初は去年の公演『転職生』の終演後のアフターライブのオファーをいただいたところから知り合ったんです。その後は俺のドキュメンタリー映像を作ってもらったり、ご飯食べたりしている内に「出演しませんか?」とお声をかけていただきました。

全く演技の経験がないのに、出る決断が出来たんですね。

前から本橋くんが書く人間模様は、自分が歌っていることとも色が似ていると思っていました。それと『さなぎ』の話を読んだ時に、自分が演じたテツという役が俺そのままだったから、当て書きしたのかと思うほどで。だからやるしかないという感じでしたね。

ご自身で勉強や準備などはされましたか?

準備で言えばセリフを覚えるのはすごく大変で……。稽古の時は「演技をしている感」が出ると本橋くんに注意されましたね。本橋くんは世間の人たちが固定概念として持っているような演劇のイメージを嫌っているところもあるように感じていて。今はこうして普通に喋っているのに、なんで演劇というフィルターを挟むとそれが出来ないのだと。素人の俺を誘ったのもそういうことだろうし、その人のそのままを出すための稽古期間だったように思います。ライブもそうだったりする。確かに自分の部屋で歌っている時が一番良いもん。

ウンゲツィーファの経験から学んだことはありますか?

演者やスタッフなど現場で関わる人の数が多くて、大人数で作品を仕上げることは大変なことなんだと実感しました。音楽は一度作ったらずっと歌うし、変化もしていくけど、演劇はすごく時間をかけて練習するのに数公演やったら終わり。潔いなと。お話としても登場人物7人のそれぞれの視点がちゃんとあって、劇中で混じり合っていく。本橋くんの劇作家としての視野の広さを感じました。今年の初めに今までとは違うこの経験があったから、その後もいい調子でやっていけた気がします。

今年は特に8月まではかなりライブをやっていましたよね。

今年中に3rdアルバムを出したかったので、レコーディングに入るモードになるためにケツを叩く意味でもライブをたくさんやりました。アルバムに入れようと考えている曲を歌って、練っていく作業が今年の春から夏くらいですかね。

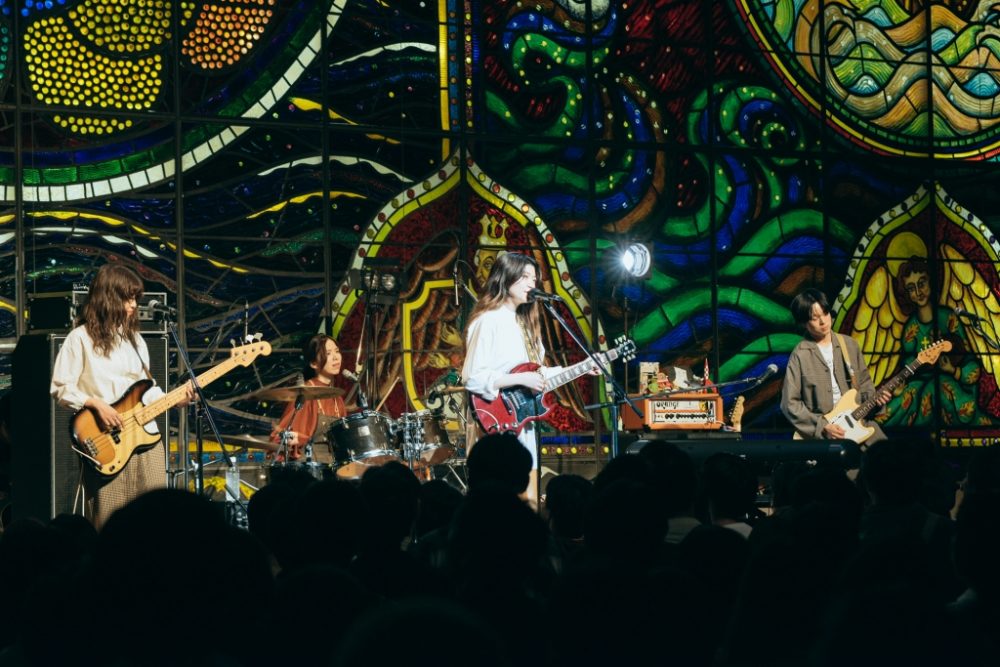

石指拓朗バンドセットでのライブも4本ありました。田中ヤコブ(Gt)、牧野ヨシ(Ba / Cho)、藤田愛(Dr / カホン)の4人編成も始動して2年目に入りますが、バンドとしての手ごたえはいかがでしょうか?

4本しかやってないのか。逆に峯くんはどう思いました?バンドセットを観ていて。

回を追うごとに単に石指さんの曲を表現するためのバンドじゃなくて、4人それぞれのミュージシャンシップが発揮されているアンサンブルになって来たなと思いました。みんな本当に自由に演奏している印象で、ヤコブさんのギターとか石指さんの歌に食って掛かる勢い。

基本的にセッションに近くて、どう演奏するかはほとんどお任せです。バンドセットのライブは自分が割とボーカルに徹することが出来るからいいですね。“僕は旅に出なかった”がこんなにギターリフが気持ちよくて、バンドセットで映える曲だとは思わなかったし、やるたびに新たな発見もたくさんあります。

バンドセットでやることを前提とした曲作りをすることもありましたか?

今回のアルバム『ナイトサークル』に入っている“D.m.7”がそうで、リズムから作るアプローチは初めて。歌がなくてもリズムで楽しめるような。

アウトプットの方法が増えたことによって生まれる曲も変わるのは面白いですね。

自分一人だと、アコギ一本で演奏が完結してしまう曲ばかりになってしまいがちで。今回の収録曲だと“雨がゆく”や“春と夏と秋と冬について”もそうですね。過去の曲では“秋の風”で顕著だけどギター一本で完結すると、アレンジのしようがなかったりして。アレンジをする余白がある曲の作り方も、バンドセットのお陰で意識し始めたように思います。

完成した3枚目のアルバム『ナイトサークル』では“さあ出といで”、“りんごのようなかわいいこ”、“あの娘にちょっと”の3曲がバンドセットの演奏で収録されています。

今回はアコースティック・バンドセットでの録音だったけど、3曲ともライブでやってきたアレンジがよくて、いいグルーヴで収めることが出来ました。

そもそも今回のアルバムに至る話を伺えればと思いますが、去年のインタビューでは3枚目の制作にあたって「ハートの燃え具合とか(アルバムを)作るためのストーリー、意味付けが絶対必要」と仰っていましたよね。それがこのタイミングになったというのはどういうきっかけがあったのでしょうか?

去年の時点では多分、自分が勝手に3枚目に対して過剰に捉われていたんだと思います。頭の中で大風呂敷を広げすぎていたというか。そもそもは自分が歌い始めた時に1stから3rdアルバムに至るまでのスケジュール感と目標は立てていて。なんか勝手に自分を縛っていたところがありました。

自分でハードルを上げていたということ?

そうそう。だからどの曲を録音しよう、どういう作品にしようという皮算用ばかりで道筋が見えなかった。勝手に真価を問われるような気になっていました。

でも制作に向けて走り出せたのはなぜでしょう?

『緑町』が2015年、『ねむの花咲く その下で』が2017年リリースだから、2年周期の2019年中に出さないとミュージシャンとしての自分が終わるような、誰に頼まれてもないのに、これまた勝手なプレッシャーがありました。「つべこべ言わずにいいからやれ」と言われている気分。だからとにかく今年のリリースを目指すことが重要だと思って動き出しました。

3作目へのハードルと前作からの周期の狭間で迷って、とにかく作りだそうと。

でもそれが正解で、いつでも迷ってるし悩んでるから、やらないよりはやってみた方がいいですよね。レコーディングを始めたら大変だけどアイデアはどんどん出てくるし。「到達点にしないと!」と思っていたのに、そんな打算はすぐ消えましたね。目の前のアルバムを絶対作り切ってやるぞと、どんどん気持ちが入って行きました。

昨年から今年にかけてライブでも繰り返し歌ってきた曲も多く入っていますね。『ねむの花咲く その下で』からの2年で歌いたいことは変わりました?

いや、歌っていることは割とずっと変わらないと思いますよ。こまごま違っても概念は一緒というか。聴いてくれた人にも「何が言いたいかわからない」とか言われることもあります。

石指さんの詞には、どれも自問自答している過程が感じられます。

「俺だってなにもわからないよ!」っていう。だから自分自身を探す過程な気もします。特に今回の作品は自問自答でひとりよがりだと思っていて。本当は過去2作よりも明るくてポジティブな作品にしたかったけど、如実に暗くなってしまった。

それはなぜだと思う?

バンドセットで録音した3曲以外は全ての録音作業を一人でしているし、おのずとレコーディングは自分ととことん向き合う作業とイコールになってしまって。なので深みにはまってしまうこともしばしばでした。それと入れたかった曲がそもそも暗い曲が多かったというのもあります。夜に家の周りを歩いたりサイクリングしたり、ぐるぐるしながら作った曲ばかり。だからタイトルは『ナイトサークル』。これまでで一番極私的で、ひとりごとみたいだなとレコーディング中に気づいてからは、そのテーマに向けて歌い方やアレンジを調整して仕上げていきました。「憂鬱」というと少し違いますが、日々の「憂さ」というんですかね。

「憂さ」は「物事が思いのままにならないでつらいこと」という意味ですが、それは石指さんの今の心境?

そうですね。3枚アルバムを作れば何か見えてくるだろうと思っていたけど、3作目が出来てしまった今、まだ何も見えてこないし、何も掴めてない。その時々で一生懸命なだけで、たぶん何枚作ろうが、その時々で悩むし迷うし、その時々の壁がある。都度迷っても壁を越えれば良かったと思えるんで、これからも悩んでいきます。

石指さんのたどり着きたい姿とか、掴みたいものはなんですか?

今まではあんな風に、あの人みたいになりたい、というのもなんとなくありましたけど、今はなくなりました。「燃え」がやっぱり大事ですかね。その都度燃えていたいだけ。この3rdアルバムが出来たことで、憑き物が落ちた心地がしていて。これまでの自分に早くさよならしたかったんだと思います。

それは思い通りにならないことの悟りであると同時に、自分の音楽がちゃんと届くことが確信出来たとも言えるんじゃない?

届いているかはわからないですけど、2100年にも自分みたいにくさくさした思いを抱えて暮らしている人はいると思うんですよ。だから80年後もそんな人には届けばいいなと。

それこそ本作のブリッジでの購入特典CDで石指さんがカバーしている添田唖蝉坊が活動していたのは約100年前ですし、朝比奈逸人は1970年代前半だから約50年前だ。でもまだ彼らの歌は歌い継がれている。

そうそう。俺なんかがやるのもおこがましいけど、「100年後に添田唖蝉坊と出会う人だっているでしょ!」みたいなメッセージの特典でした。

ではデビュー5周年を迎える来年2020年の目標をここで宣言していただけますでしょうか。

弾き語り盤を作ろうと思っているのと、バンドセットでの音源も作りたいですね。

また来年の今頃に達成できたかどうか伺えればと思います。それでは後半では『ナイトサークル』収録曲について個別にお話しいただきましょう。

第二部:3rdアルバム『ナイトサークル』全曲解説

“眠れない夜ならば”

家のベランダで花を育てていて、夜に水をあげながらタバコを吸っている時間に夜更かししながら書いた曲です。「明日の朝 晴れたなら きっとみんなに会いに行こう」と歌っていますが、一人でいる時間は大好きだけど、誰かに会いに行きたくなることもある。メロディやアレンジは疾走感を意識した短い曲です。

“武蔵野”

東京に出てきてから住んだ武蔵野への感謝の気持ちの曲です。鳥取県の田舎出身なので、地元ではないけど最後の歌詞の通り「我が心の故郷よ」と感じています。イメージとしては武蔵野市というよりは府中・調布・三鷹から埼玉の狭山や多摩川の方まで拡がる武蔵野台地のイメージ。西東京の風景は自然が多くて雄大で、東京だけど一般的な東京のイメージとは違う、いわゆる郊外感というんですかね。性に合っていて好きです。なんか最近マンションとか建て売りとかぼんぼん出来てるけど、いなたいですよ西東京は。憂い。

“F氏に捧ぐ”

F氏は友達のことです。お互い忙しくてとにかく疲れている時期に、友達に向けて書いた曲です。まだ歌にもなっていない朗読みたいな状態だったときに、聴せたんだっけな。何のために朝起きて働いて帰って眠るだけの毎日を過ごしているんだ、みたいな。“朝”(『緑町』収録)を書いた時も疲れていたけど、一日の終わりっぽいこの曲は「疲れちまったよ今日もまた」と正直に言っちゃっているね。弱音は吐いているけど、なんか前向きではある。

“さあ出といで”

“汽車よ”(『ねむの花咲く その下で』収録)に続いて、スライドギターで作った曲だけど、今回はバンドセットで全く違うアレンジで録音した。シンプルゆえに難しいのでバンドセットの皆に協力してもらいました。今回のアルバムの中では一番トラディショナルなチューンに仕上がりました。ブルースでスリーコードだけど、現代に鳴らす音楽に変換出来たかなと少しだけ思います。ヤコブのギターが唸りまくっているのと、藤田のカホンの興のノリと、ボーカルにピンポイントでハモってくれる牧野くんのコーラスも素晴らしい。一人の弾き語りのライブでやる時はスライドギターで演奏しているから、そっちもまたの時に収録したいです。

“雨がゆく”

今回唯一レコーディング中に作った曲です。歌っているテーマとしては“秋の風”と“僕は旅に出なかった”の間に入るようなイメージです。部屋に一人でいるのに景色の移り変わりをふと感じてしまう瞬間について書きました。日々生活する中で周りと接しているとついつい見栄を張って、元気に振舞ってしまうこともあるけど、寝て過ごすだけの一日もあったりするでしょ。宅急便にインターホンを鳴らされても、受け取ることも億劫な時みたいな。そんな歌です。

“りんごのようなかわいいこ”

アコースティック・バンドセットでのライブ演奏のアレンジほぼそのままで、みんなの演奏がかっこいいです。俺、初対面の人でもずかずか話してしまうし、デリカシーがないと言われることもあったりして。自分勝手な歌ですかね。あとマイナーコードで始まる曲がなかったので作りました。

“D.m.7”

この曲こそ自転車に乗りながら、家の周りをぐるぐる回りながら作ったので、わりと『ナイトサークル』を象徴している曲かもしれない。だから詞はその時の情景と感情の描写しかないです。夜は暗い気持ちにもたまになったりするから、夢を見たくなる。自分を元気づけるような熱い気持ちというよりは、やりたいことを空想している感じですかね。

“春と夏と秋と冬について”

歌詞から先に出来た曲で、ずっと同じメロディだからライブでは冒頭はアカペラで歌ったり、色々見せ方を試しているけど、今回はいいギターが録れたし、最後に向けて盛り上がっていくアレンジがオーケストラ的で気に入っています。春夏秋冬なんてたくさんの人が歌ってきたテーマだけど、季節の始まりと終わりはどこにあるんだろうね。今、冬が来たけど、もう春を待っているもん。一人でいるときに帰り道ちょっと遠回りしながらヘッドフォンで聴いてほしいです。

“あの娘にちょっと”

曲自体は2015年くらいからあったけど、バンドセットの演奏にぴったり合ったポップな曲。春を待つことと、恋をすることは似ている気がしていて、誰かに向けた憧れについて歌ってる感じですかね。華やかな曲だから、気楽に聴いてほしいです。アイドルが歌ってくれたらいいですね。

“無題の冬Ⅱ”

CD-Rで3枚出した弾き語りの自主制作盤『石指拓朗の実生活研究』からも1曲入れたいなと思っていて、冬について歌ったこの曲を選びました。元々は誰か相手がいる二人の歌だけど、詞を書き換えて極私的な一人だけの歌にしました。なので“Ⅱ”です。アルバムも終わりに向けて、さびしさも際立っていて、本当にレコーディングブースに入るのも嫌になるほど落ち込みながら録音していました……。

“outro.”

最後もだいぶ暗い……(笑)。この曲は“無題の冬”よりさらに前の2013年ごろからあったけど、ライブではあまりやってないかもしれません。歌い始めてライブをするにあたって配っていた弾き語り音源に入れていたと思います。今回のアルバムの曲順として最後は何で締めるか考えた時にこの曲を思いつきました。当時から“outro(仮)”という曲名がついていたので、はまってよかったです。目標にしていた3枚目の最後を活動当初の曲で締めるのも、ストーリーとしてよかったですね。だからアルバムの中でこの曲だけ弾き語りで一発録音です。

20時過ぎから始まった石指拓朗との会話に一区切りついたのは、日を跨いだ0時15分。年末の夜の寒空に消え入りそうな、石指の言葉を救い上げ、記録する目的を無事果たし、彼を高円寺駅前から武蔵野方面へと見送った。

石指は本作から自主レーベル<REAL LIFE LAB>を立ち上げた。アルバムデビュー前の自主制作盤CD-R『石指拓朗の実生活研究』の英訳を冠している。日々の生活に自問自答を突き詰めることで楽曲が生まれる石指のソング・メソッド。引き続きアンテナでは彼のREAL LIFEを年鑑で定点観測していく。

| 日時 | 2020年1月24日(金) |

|---|---|

| 場所 | タワーレコード新宿店10F イベントスペース |

| イベント内容 | ミニライブ&サイン会 |

| サイン会参加券配布店舗 | タワーレコード新宿店 |

| 参加方法 | 観覧フリー |

| Webサイト |

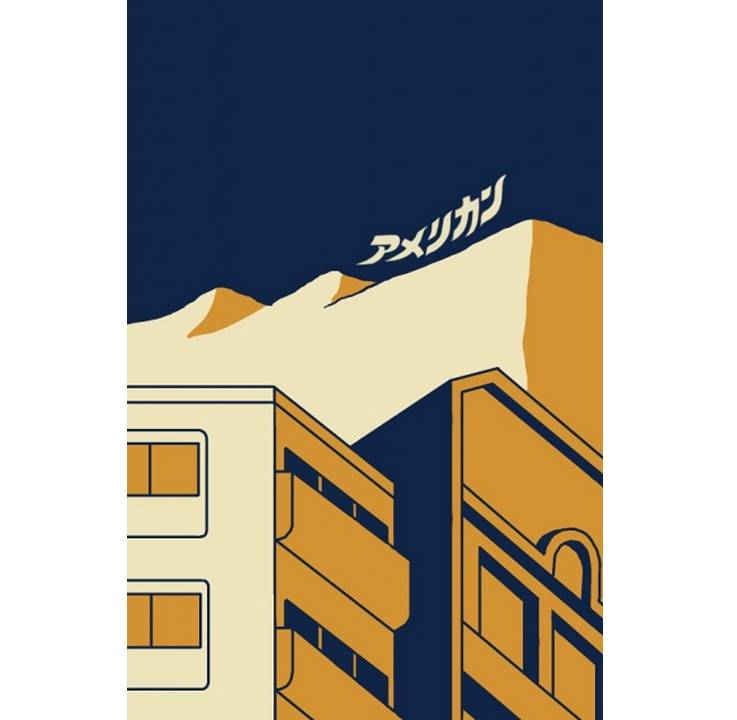

石指拓朗『ナイトサークル』

リリース:2019年12月18日

定価:2,300円+税

品番:ISZT-003

収録曲:

1.眠れない夜ならば

2.武蔵野

3.F氏に捧ぐ

4.さあ出といで

5.雨がゆく

6.りんごのようなかわいいこ

7.D.m.7

8.春と夏と秋と冬について

9.あの娘にちょっと

10.無題の冬Ⅱ

11.outro.

You May Also Like

WRITER

- 副編集長

-

1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。

OTHER POSTS

ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。

過去執筆履歴はnoteにまとめております。

min.kochi@gmail.com