『春一番 2023』前編 ー 「祝」でも「終」でもない、大阪名物野外コンサートのゆくえ

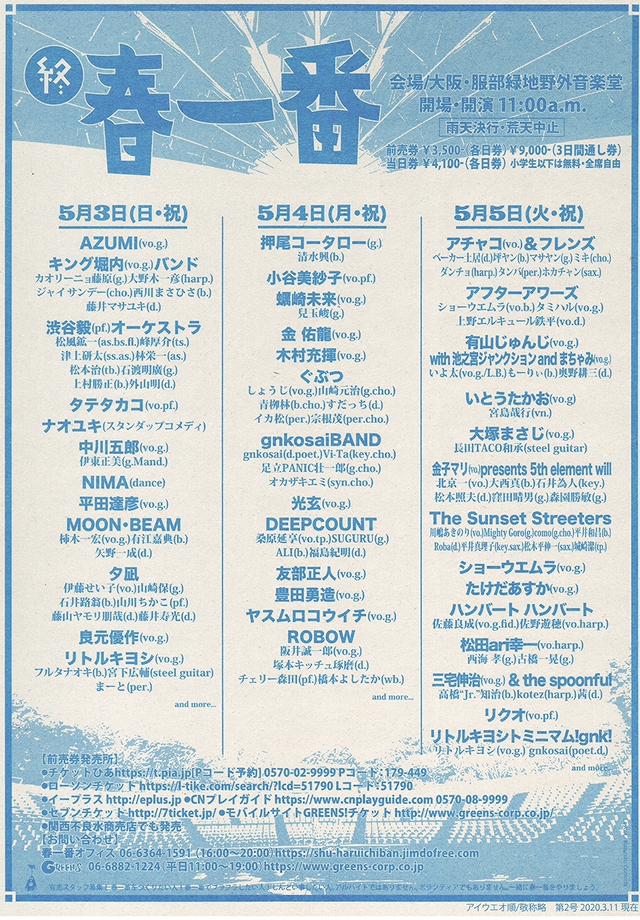

大阪のライブイベント『春一番』が5月3日(水・祝)~5日(金・祝)の3日間、豊中市〈服部緑地野外音楽堂〉にて行われた。開催されるのは2019年以来、4年ぶり。1971年から半世紀以上に渡って続くゴールデンウィークの風物詩的野外コンサート(1979年に一度休止、その後1995年から再開)。コロナ禍を経て通算35回目となった今回の開催を、有志スタッフである筆者の視点からステージの模様はもちろんのこと裏側の光景も交えて、前後編で綴っていく。

「祝」でも「終」でもない『春一番 2023』

これまでにない、特別な『春一番』だったと思う。それはコロナ禍を経て、4年ぶりの開催だったことによる感慨の部分が大きいのは言わずもがなだ。

1971年~79年までは、大阪というローカルから新しいロック、フォーク、ブルースの潮流を象徴する役割も強かった。そこから時が経ち、1995年に再開して以降、いや2006年から「祝」を冠した『祝春一番』となってから、もしくは2010年に主催・福岡風太と共にこのコンサートを取り仕切っていたあべのぼるが亡くなってから……?少なくとも、筆者が有志スタッフとして参加するようになった2013年ごろには、70年代から活躍を続けるベテランを中心に据えながら、若手まで含めたお馴染みの演者たちによる、気概ある最新のパフォーマンスを、緩やかな時代の流れと共に楽しむ。そんな他の音楽フェスティバルとは似て非なる性質を持ったスタイルが長年に渡って確立されていたのである。

だからこそ、この場所で久しぶりに顔を合わせた演者、裏方、お客さん。舞台中央に吊り下げられた「春一番」のメインフラッグ、豊川忠宏(トヨヤン)率いる職人たちが作り上げた独特の舞台美術、そしてなによりこのイベントに久しぶりに多くの人が集っているという事実に、こみ上げてくるものがあった。

しかしそれ以外の部分でも「これまでにないもの」を感じていた。何せコロナによって中止となってしまった2020年。本来は『終 春一番』と銘打ち、最後にしようとしていたのだ。福岡風太がようやく決意した、自分の人生そのものと言えるこのコンサートを終わらせることもできず、宙ぶらりんに。この間、彼はどんなことを考えていたのだろうか。

2023年1月14日、公式サイトが立ち上がり、今年75歳になる風太のメッセージと共に開催が告知された。タイトルは『春一番 2023』。ここ15年近く用いられていた「祝」も、2020年に決断した「終」の文字もない。果たして『春一番』は戻ってきたのだろうか?それとも別れを告げに来たのだろうか?わからないまま5月のゴールデンウィークを迎えた。

リハビリに努める福岡風太、実現までこぎつけた福岡嵐

ここからは有志スタッフ会場班として参加しながら、3日間の開催の中で印象に残っている光景を書き残していきたいと思う。しかし初日の5月3日は久しぶりとあって会場運営に必死だった記憶が先立つ。物販を始め逼迫するシチュエーションも一時あってヒヤヒヤした。でも開演の11時に向けた最終のステージリハーサルや、入場待ちの行列が伸びていく光景には胸が高鳴った。その高揚を煽るように、阪井誠一郎とDixie Gangが会場の外を練り歩きながら行列に向けてウェルカム演奏を行っている。1920年代のディキシーランド・ジャズ風味のアンサンブルで高田渡の“ヴァーボン・ストリート・ブルース”、“生活の柄”、“銭がなけりゃ”や、西岡恭蔵の“Glory Hallelujah”などをアンプラグドで披露し、開場前から大合唱を起こしていた。すで顔を真っ赤にして酔っぱらいながら並んでいる人が多いのと、周辺に立ち込める、ぬるまった缶ビールの香り。いよいよあのハルイチが、帰ってきた。

開場と同時にステージの演奏が始まるのも、これまで通りだ。トップバッターを飾ったのは松田ari幸一。この日はアーリータイムスストリングスバンドとしても出演する、風太より年上、大ベテランのハーモニカ奏者である。心地よいブルースハープの音色が野音から快晴の青空に向けて吹き抜けていく。入場した観客はどこに陣取ろうかと狙いを定め、シートを広げられる客席後方の芝生エリアから順に埋まっていく。準備が整い、方々から「乾杯」の声があがり、宴会が始まっていった。

例年は1組目のステージが終わると、福岡風太の挨拶があって次の演者にバトンが渡される。しかし今回、司会のマイクを取ったのは息子の福岡嵐だった。奥にいる風太は車いすで左目には眼帯。かつて自身が舞台監督を務めた『忌野清志郎 with Booker T. & The MG’S Tour 1992』のGジャンを羽織り、右目だけで真っすぐ会場を捉えている。嵐に抱えられながら、立ち上がりマイクに声を乗せた。脳梗塞に倒れ、現在リハビリ生活を送っているとのことだ。4年前とは違う姿に少し驚いている様子の観客もいたが、半世紀以上に渡って彼が育ててきた、察しのいいこの場所の観客だ。その内「風太~!!!」という歓声と大きな拍手が起こる。どんな体調で、どんな思いでこの日を迎えたのかを一人一人が受け止めながら、今年の『春一番』を会場全体で作っていこうとする合意を取ったようなシーンであった。

コラボに次ぐコラボが光る、1日目のハイライト

『春一番』は他の音楽フェスティバルと異なり、出番順やタイムテーブルを発表していない。「誰かを目当てに来るのではなく、開演から終演までが『春一番』という一つの作品であるのだから、それを味わってほしい。出番順もその楽しみの一つ」ということを筆者が風太から聴いた記憶がある。その考えもあってか、このコンサートではそれぞれの出番のみならず演者同士でコラボレーションが行われることも多い。全ての演者の楽屋が一つであることも手伝って「このあと一緒にやろや」という会話が突発的に出て、盛り上がれば、すぐさま隣のリハーサル室に入り、一発合わせてすぐさまステージ。この自由さを楽しんでいる節もある。また大抵の演者が出番以外の時間は客席で観客と一緒にステージを楽しんでいるアットホームな空気も大きな魅力だ。そこかしこで「さっきめっちゃよかったです」「うわ!久しぶりやなぁ!」という会話が飛び交い、観客・演者の垣根もなく一緒に酒を酌み交わしている。

この日、良元優作は「なんで今までハルイチで一緒にやってなかったんやろ」と言いながら先輩AZUMIを呼び込む。優作のガットギターによる弾き語りに、AZUMIがフリーキーなエレキギターで彩るような形で、優作の“昨日見た夕陽”と互いに交流が深かった故・鈴木常吉の“Hallelujah”を披露した(注1)。優作のカラっとした声にほんの少し宿るもの悲しさをAZUMIが引き出すようなコラボだった。それに呼応して、今後はAZUMIも自身のステージの最後に、優作を再び呼び出す。この日2度目の“Hallelujah”を二人で演奏。優作はハンドマイクで歌っていたが、AZUMIの爆撃機のようなエフェクトを交えたギタープレイと円熟した歌唱の中にある素朴な少年性が垣間見えるような“Hallelujah”は、日が陰りつつある時間だったのも手伝って、聴き心地がまるで違っていた。

注1:元々はLeonard Cohenの楽曲。鈴木常吉が自身の解釈の日本語詞を充てたカバーをレパートリーとしていた。

2015年以来の出演となるリクオは普段から自身のバンドHOBO HOUSE BANDのメンバーとして活動を共にしている宮下広輔(ペダルスチール)と、先日解散した髙木まひことシェキナベイベーズのメンバーでもあった空団地の鶴田ハヤト(Dr)と三浦トモユキ(Ba)を迎えた特別編成で出演。そこに加えてTHE HillAndonの三木康次郎(Vo)と楠木達郎(Gt)も呼び込んで“光”と“永遠のロックンロール”をコラボレーション。空団地もTHE HillAndonも以前から、リクオがその実力を認める関西の後輩たちであるが、自身もこの『春一番』で先輩たちから多くを学んだ一人として、次は自分がバトンを渡す番だという確かな意識が見て取れた。

一方でこちらは事前に告知されていたが、大塚まさじのステージにはゲストにチャールズ清水が登場。ソー・バッド・レビューのピアニストとして1970年代中盤にデビューしたチャールズは、スタジオミュージシャンとして大塚のレコ―ディングにも度々参加してきた。2002年以来の『春一番』登場となるチャールズにスポットを当て、彼の楽曲である“座椅子オバアチャン”や、二人の共作曲である“エピソード”を久しぶりに披露していた。1970年代のザ・ディランⅡ時代から『春一番』の顔役である大塚は、これまでにも増して自分の存在を通して周りを輝かせるホスト的な役割を担っていたのが印象的である。自分のステージの最後に披露した代表曲“男らしいってわかるかい”はイントロが始まるや否や拍手が起こり、ガヤガヤとした会場に静けさが訪れる。じっくり観客の耳を傾けさせながら、黒田かなで(バイオリン)、長田TACO和承(スライドギター)、そしてチャールズへとソロパートを渡していく美しさったら。大塚は3日間通じて要所に登場するが、軽やかでありながら無類の説得力を持つ立ち振る舞いとあまりに特徴的な歌声に改めて魅了された。

それ以外にも若手ではあるが、すでに会場中を味方につけている様子のアフターアワーズは屈指の代表曲“バイバイ”をやらないという挑戦的なセットリストでも悠然と会場を沸かしている。その2時間後にショーウエムラ(アフターアワーズ)はマンドリンのJin Nakaokaを引き連れてソロでステージに再登場。歌とアコギ、そしてマンドリンという布陣ながら、お互いを煽りまくってインプロビゼーションにまで発展していく。『春一番』初出演であるJinがその後、様々なお客さんに声をかけられて酒を奢られまくっていることも含めて充実の活躍だった。

夕方に登場したヤスムロコウイチは大声で悪態をつきながら登場。でも一度演奏を始めるとなんとロマンティックでとろけるような歌声を放つ、そのギャップ。木村充揮(憂歌団)に次ぐ、関西の音楽が誇る無形文化財&天然記念物として、もっと評価されなくてはならない人だと思う。またこの日のトリであるアーリータイムスストリングスバンドによる、おどろおどろしさと荘厳さを兼ね備えたライブの後、AZUMIとヤスムロコウイチがすでに会場を後にしていた風太に変わって観客の追い出しMCをしていた。互いに姫路で生まれ育った高校時代からの悪友コンビによる、微笑ましい光景であった。

1日目の記憶を最後にもう一つ。押尾コータローは、この場所ではもはやお馴染みのNANIWA EXPRESSの清水興(Ba)とのコンビで演奏。2022年に亡くなった中川イサトのものだというストラップをつけていた。日本を代表するフィンガーピッキングの使い手であるイサトと押尾は師弟関係にあり、この場所でも幾度となく共演してきた。そして大塚まさじもMCで「毎年おいしいケータリングを作ってくれていた、田川さんが星になりました」と今年1月に亡くなった音楽評論家 / 料理研究家の田川律について触れ、田川が作詞した自身の楽曲“うた”を演奏した。柔らかな表情と恰幅のいい体格に割烹着を身に着け、楽屋スペースで様々な料理を作っていた田川の姿がふわっと脳裏に浮かんだ。

久しぶりの顔にたくさん出会える喜びが『春一番』の醍醐味でもあるが、両義的にこれまでいた人の不在を噛みしめる場面も多い。一人の有志スタッフが、会場入り口付近のあまり目立たないところに写真を散りばめた額を貼り付けている。見ると田川を始め、ほんの数年前までこの場所で一緒にいたはずのスタッフたちの姿。「今年はもう1枚に収まらなくて……」とさらに額を取り出したことには不謹慎にも笑ってしまったが、以前の記憶を辿ってもう一度額の中にいる彼らのことを思い出す機会を大事にしたい。かつて風太が「もうアッチ(天国)の方がおもろいハルイチできるもんな」と空の向こう側を指さしていたように。

撮影:TRIBUS 古藤宏樹、安部国宏

You May Also Like

WRITER

- 副編集長

-

1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。

OTHER POSTS

ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。

過去執筆履歴はnoteにまとめております。

min.kochi@gmail.com