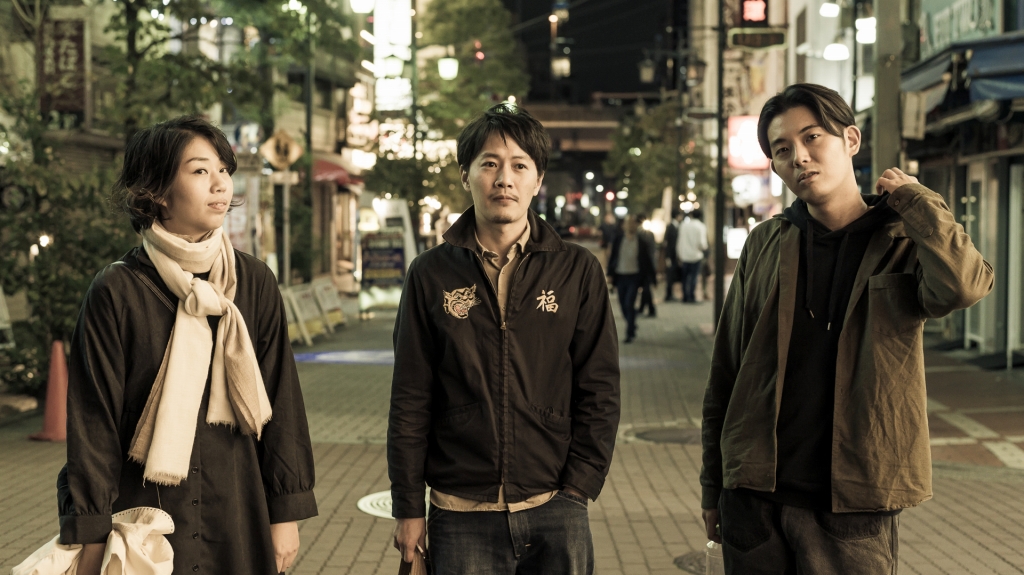

3人で歌の本質を確かめる場所―のろしレコード(松井文、夜久一、折坂悠太)『OOPTH』リリース・インタビュー

「あのでかいビルからのろしをあげて 迎えに来てもらおう」(“のろし”)と3人で歌い始めてから4年。時間を経て再び3人が掲げるのろしは、迎えを求めるところから意味合いを強め、全国へ向けた日本のフォークロック、新時代到来の号令となるだろう。

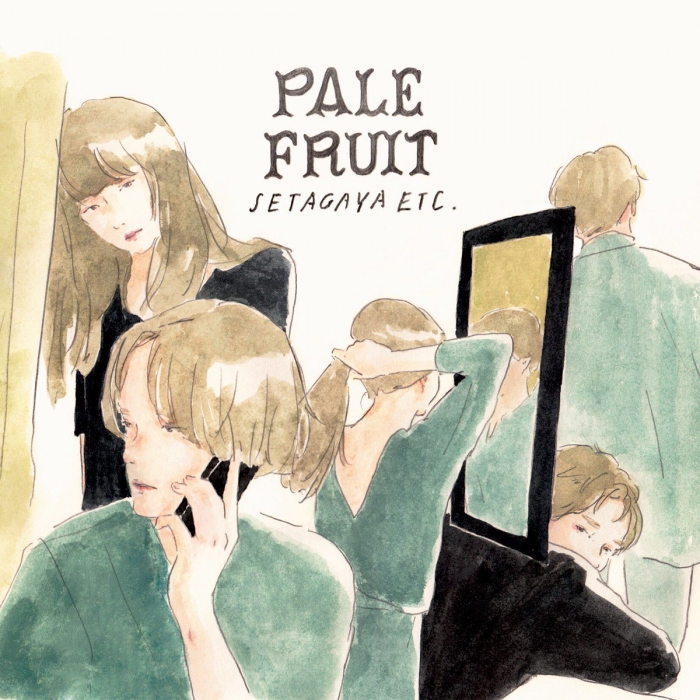

シンガーソングライター松井文、折坂悠太、夜久一によるレーベル、のろしレコード。2015年に3人の楽曲を集めた『のろしレコード』を発表したことを皮切りに、3人それぞれのアルバムをリリースしていったが、折坂悠太がプロデュースした松井文の2ndアルバム『顔』(2017年)以降、その活動は年2回ほどの企画イベントで伺えるほど。ちょうど世間が折坂悠太に注目を集めるようになってきた時期にもあたり、今後は断続的に共演ライブを続けていくくらいになってしまうのかとすら筆者は感じていた。しかしその危惧は全く杞憂。2018年末のイベントからサポートメンバーとしてハラナツコ(Sax)、宮坂洋生(コントラバス)、あだち麗三郎(Dr)を迎えた「のろしレコードと悪魔のいけにえ」としてユニット化。3人のシンガーソングライターによる緩やかなまとまりは、それぞれの活動が活発になることで役目を終えるのではなくより一体感を増し、個人とは異なるアウトプットとして力を入れる方向に舵を切っていったのだ。

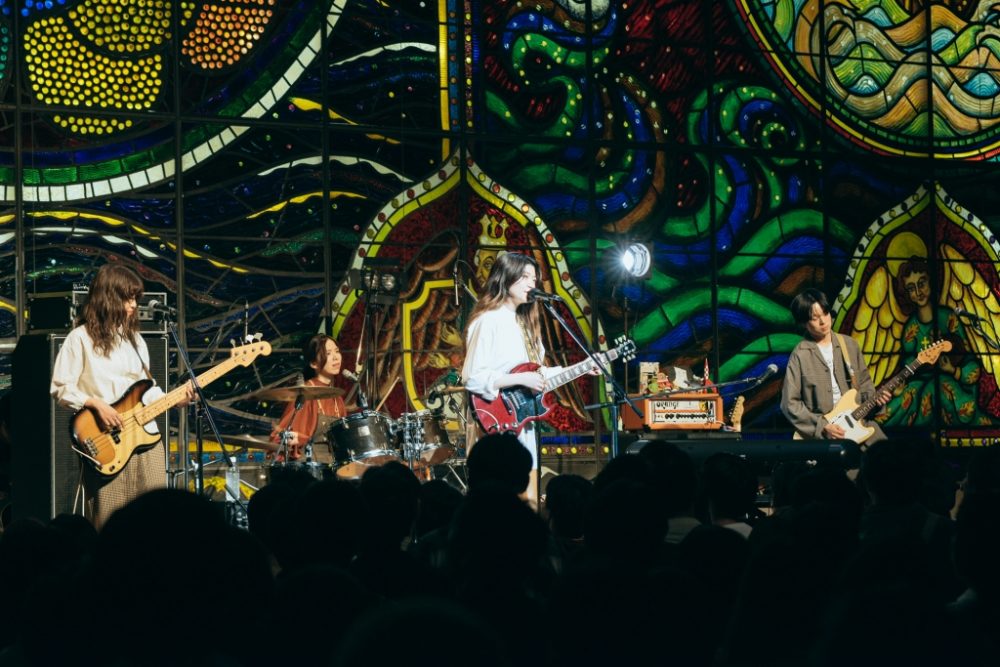

その勢いのままレコーディングに入って完成したのが、4年ぶりの新作『OOPTH』。3人が均等に楽曲を持ち寄るという基本スタンスは変わらずとも、悪魔のいけにえを加えた6人のコミューン体制による、のろしレコードとしての表現に取り組んだ初めての作品だと言えるだろう。連綿と続く日本のフォーク・ミュージックを出発点としながらも、まだ見ぬ場所へとたゆたう未曽有の歌たちが収められている。

アンテナではこのタイミングで3人へのインタビューを実施。言葉数は少なくともずしっと存在感を放つ発起人の松井。終始自由な感覚で話す、流れ者の夜久。そんな二人をプロデュースするような視点を持ちながら、自身にとっても歌という表現を確かめるための場所と話す折坂。3人だからこそ歌える、うたのゆくえを探った。

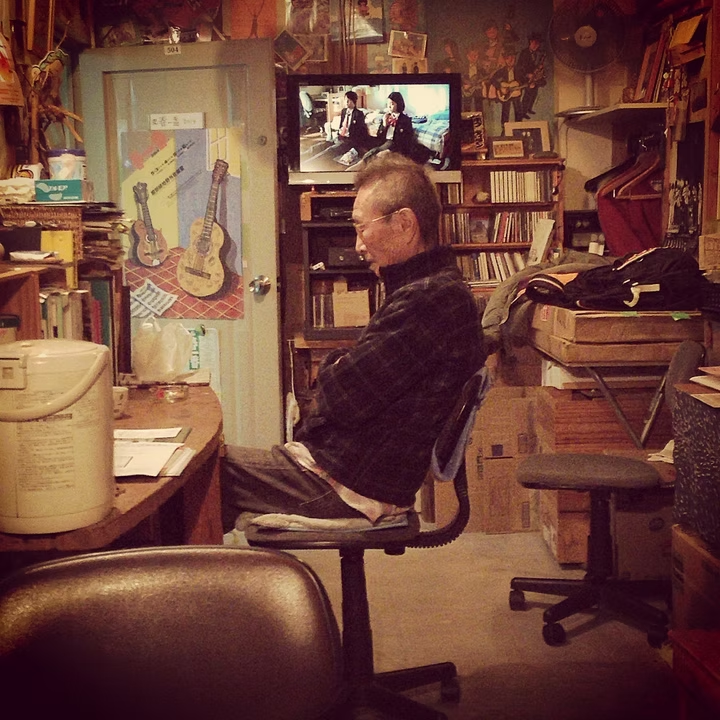

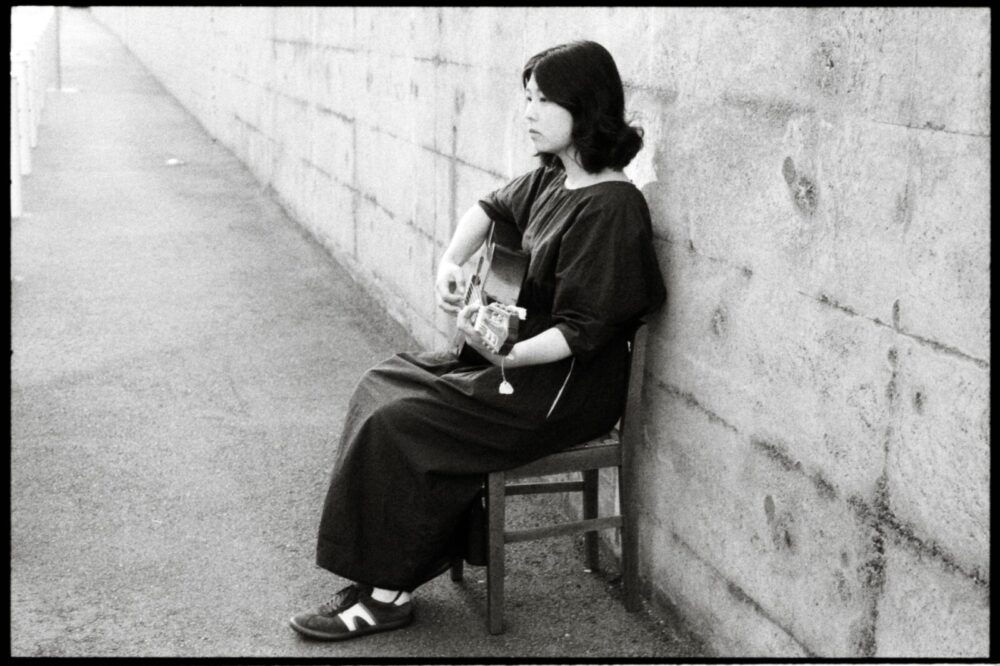

写真:野田昌志

折坂悠太、夜久一を誘い合わせた松井文の目論み

のろしレコードは文さんが二人に声をかけて2015年に始まったとのことですが、どういうことをやりたいと考えていたのでしょうか?

最初のCD(『のろしレコード』)を出したのは2015年ですけど、二人と会って話したのは2014年でしたね。元々レーベルという文化に憧れがあったんです。高校生の頃に、はまっていたスウェディッシュ・ポップをレーベルで追いかけて買いそろえていくのも好きで。あとは大阪にいた時(注1)に春一番に出入りしていて、あべのぼるさん(注2)や周辺の方がやってきたことの話もよく聞いていました。大阪の人たちはみんな昔から自分たちで作品を出したり、イベントを立ち上げたりしていて、自分もそういうことが出来たらいいなと思ったのがきっかけです。

(注1)横浜出身の松井文は2010~2013年の間、大阪を拠点に活動。野外コンサート・祝春一番に有志スタッフから参加し、2014年には出演も果たす。

(注2)大阪の音楽プロデューサー(1950年~2010年)。春一番の舞台監督を福岡風太と共に長年務める。現在のインディレーベルのさきがけとなる〈オレンジ・レコード〉を設立。

一緒にレーベルをやるにあたって誘ったのが、なぜ折坂さんと、夜久さんだったのでしょう?

二人ともライブで知り合ったんですけど、共演する中でダントツに素晴らしい歌を歌う人だったからです。

それぞれどのような印象をお持ちでした?

んー……あんまり覚えてない。でもレーベルをやるとなって誘おうと思ったのはこの二人だけでした。

他のお二人は、文さんにはどのような印象をお持ちでしたか?

当時は色んな弾き語りの人と対バンをしていましたけど、最初に松井さんの歌を聴いた時のインパクトはすごくて、いい歌うたう人だなと思っていました。共演した場所も初めて行ったブルースのバーで、どこだっけ?

東中野のじみへん。

へー。悠太くんがじみへんに出ていたイメージない。

自分も中央線の会場でやることは多かったけど、じみへんのようなフォーク、ブルースの先輩方がよく出ているような場所に、足を踏み入れたのは初めての経験で圧倒されてました。松井さんとの会話も終演後、たばこ吸いながら「同い年なんすねー」とか少し話したくらい。(松井をさして)このふてぶてしい佇まいだから、自分は相手にされていないなと思ってて。でもしばらく経って、自分と夜久さんが松井さんに家で鍋をしようと誘われたんですよ。だからびっくりしました。何か考えているんだろうなとは思ったけど、レーベルをやりたいなんて予想してなくて。でも自分の好きな人同士で会わせようとしてくれているのは嬉しかったですね。

それまで夜久さんと面識はあったんですか?

いや、その時の鍋が初めて。でもFacebookで流れてきた、夜久さんがライブのリハで歌っている動画を見たことがあって、悔しいくらいにすごい歌だと思っていました。それで会ってみたらこのユルい感じでしょ(笑)。いきなり初対面で「悠太くんはさぁ~」と言ってきたんですけど、僕のことを下の名前で呼ぶ人はあまりいないんですよ。

あ、そうなんだ。

だからいい意味で、自分のペースが乱される二人だなと思った。

夜久さんはお二人の印象はいかがでしたでしょうか?

文ちゃんと出会ったのは、AZUMIさん(注3)のライブを一人で見に行った時に、AZUMIさんと一緒に出ていたのを見たのが初めてですね。悠太くんのことは文ちゃんから聞いて、最初“きゅびずむ”を聴いてベックみたいだなと思った。ギターも歌も面白い。だから鍋に誘われたときは純粋に文ちゃんと悠太くんに会うのが楽しみだった。それでレーベルやるって話をしだして。

(注3)大阪を中心に全国旅しながらライブを行っている夜なしのブルース・シンガー。松井文の1stアルバム『あこがれ』、夜久一(当時やく)の1st『やく』のプロデュースを手掛けるなど、のろしレコードの3人に大きな影響を与えている。

文さんは春一番界隈のずっと世代上のフォーク、ブルースシンガーに一人混じっているという印象があったので、同世代の二人を誘って一緒にレーベルをやると聞いた時は驚きました。

私は意を決して誘っているから、食べながらいつ言おう、いつ言おうと緊張していたんだけど、いざ言ったら二人とも「いいよ~」とよくわかってない感じで動き出しました。

そこから1枚目のCDを作って、3人でツアーを回ったのも自分にとって大きかったですね。

多分二人とも当時まだツアーをしたことがなかったし、最初はお店も私の知っているところを中心に3人で回りました。

3人で歌うということがのろしレコードの拠り所

その後は渋谷・7th Floorでの企画イベント『在りしひ』を経て、代官山・晴れたら空に豆まいてで企画イベント『ことびらき』を年2回ほど開催していく、現在までの流れになっていきます。最初はいわゆる対バン形式で1人ずつ入れ替わって演奏する進行でしたし、そもそも『のろしレコード』も2曲ずつ持ち寄ったいわばスプリット・アルバムだったじゃないですか。でもだんだんと3人で一緒にコラボ演奏するパートが増えていったように感じるのですが。

そもそもいつも二人と一緒にやるとなると、前と同じ曲やアレンジをやりたがらないんですよ。それで自然と一緒に出来るレパートリーが増えていった気がします。

3人で歌った最初の曲は松井さんの“のろし”という曲で。僕が松井さんの中で最初にいいなと思った曲だったから、「のろしレコード」という名前にして、3人のテーマソング的な位置づけにさせてもらいました。一緒にやる曲が増えていったのは、この“のろし”を3人で歌うことに手ごたえをガッツリ感じることが出来たからだと思います。声を出して歌った時の気持ちよさが、他のシンガーと歌う時とは少し違うんですよね。3人の声質だと思うんですけど、絶妙に混ざるところがある。だから自然と3人で歌うということが、のろしレコードにとって拠り所になっていった気がします。

この二人が他のシンガーとは違うところはどういうところだと思われますか?

やはり声質と発声が他の人と違うんですよね。夜久さんはもう圧倒的だし、松井さんの歌は自分の歌い方を変えるきっかけにもなりました。

歌い方が変わったとは、文さんのどういうところに影響を受けたんですか?

それまでの自分は、ちゃんとコントロールしてうまく歌おうとしていたんですよね。でも松井さんの歌はそうじゃないんですよ。母音が強くて声のコントロールに作為がないというか、塊で迫ってくる。そこに影響を受けましたね。歌っている内容も含めて同世代の女性のシンガーでこんな人いない。

文さんと夜久さんは他の二人に影響されている部分はありますか?

あると思います。どういうところと言われると困るけど……。でも折坂くんの『平成』を聴いた時も衝撃を受けましたよ。表現したいことを全部やり切ったんだなと、聴いていて感じました。

でもそんなに一緒にいないからねぇ。自分はあんまり二人の音楽も聴いてない(笑)。

確かに松井さんはたまに来てくれるけど、お互いのライブにはそんないけてないかも。のろしレコードをやるとなって久しぶりに会って、こんな曲をやっているんだとか、夜久さんは今エレキを弾くスタイルになっているんだとか、色々気づかされる。

ここじゃない時間・場所を描いたエキゾチックな新作『OOPTH』

『OOPTH』は4年ぶりのアルバムとなります。このタイミングで新作を出そうとなったきっかけは何でしょうか?

去年の年末の『ことびらき』で初めて悪魔のいけにえ(宮坂洋生(コントラバス)、ハラナツコ(Sax)、あだち麗三郎(Dr))の3人が参加してくれて、その後の打ち上げで折坂くんが「これは楽しいからもう1回やりましょう。来年にはCDを出したい」と言ったんだよね。

悪魔のいけにえを含めたバンドの演奏に手ごたえがあったんです。だから、これをちゃんと音源にしたかった。このタイミングを逃したら、またいつになるかわからない。

居酒屋で「だらだらやっていても仕方ないよ!」と言われました。

自分がお尻を叩く役割なので(笑)。でも続けていくことも大事だけど、イベントの規模も大きくしていきたいし、そもそも3人でやっている意味は、のろしレコードを通じて、それぞれの音楽を聴いてくれる人を増やすことだから。あと自分たち3人とも、始めた当初より出来ることも、注目してくれる人も増えている中で、風通しよく循環しているところを作品として残したかった。

悪魔のいけにえを巻き込んだことで、一層3人のシンガーソングライターではなく、のろしレコードとしての表現になっているなと感じました。どんな方向性の作品にしたいかなどはありましたか?

色んな国のルーツを感じさせるようなアルバムが出来たらいいな、という話はちょっとしましたね。あだち(麗三郎)さんがそれぞれの曲に対してドラムセットや音の作り方を変えてくれて、リズムや音色が面白いものになっていると思います。

3人で話している時に折坂くんがイメージとしてライ・クーダーの去年の作品(『The Prodigal Son』)を挙げていたんですけど、レコーディング入った時にあだちさんも同じ作品を出してきたので、そこまで示し合わさずとも同じ方向を向いていた気がします。結果として少し離れた仕上がりになりましたが。

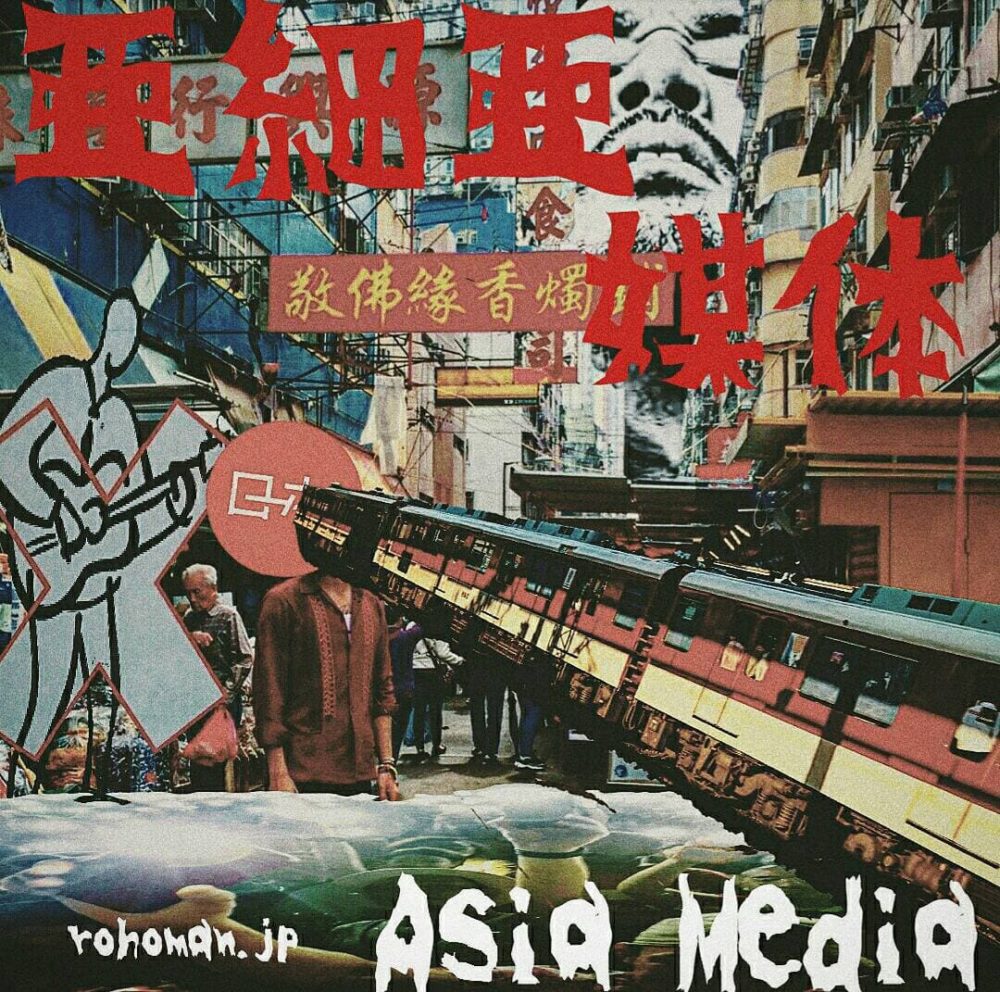

いわゆる日本のフォークというカテゴリに回収されないものを目指したかった。3人の歌やメロディラインには多国籍でエキゾチックなところが共通してあるなと思っていて、世界旅行が出来る作品にしようかと。

夜久さんの新曲“チャイナガール”はまさしくエキゾチックなサウンドですね。

普段一人の時はバンドでやるサウンドのイメージを一人でどう表現するか考えるんですけど、今回の作業は逆。一人でやっていることをバンドでみんなで音を一緒に出してやるなら、どうなるんだろなという視点で自分の2曲(“チャイナガール”、“深い河”)を持っていきました。

文さんの新曲“さなぎ”は、今年俳優として出演された演劇ユニット・ウンゲツィーファの演目と同名タイトルです。

仰る通り、ウンゲツィーファに出させてもらったことで出来た曲です。自分が弾き語りでやっていた当初のイメージから、あだちさんとハラ(ナツコ)さんがリズムをアレンジしてくれて。ハラさんがアコーディオンを入れてくれたことでも、かなり変わりましたね。

具体的にウンゲツィーファの物語からどのようなインスピレーションを受けましたか?

あの物語は、ある家族と、遠くに離れた海外の女の子の話とが同時進行で動きます。でも途中で時空を超えて、2年前の過去にいた人と今を生きる別の人が交錯するんです。私の曲には死んだ人と自分、というテーマのものが多いけど、この演劇の物語もそれに合っている感じがして。出会うはずのない人たちと一緒にいることを歌った曲ですね。

松井さんみたいな存在感の人はどこにもいないから、もっと俳優としての表現もやってほしいですよね。それもまた全部歌に返って来ると思うし。

今後もできればいいなとは思います。

曲のテーマにおいても今回の作品のここではない場所という点と合致しますね。

そうですね。折坂くんの“コールドスリープ”も『OOPTH』というタイトルもそうですし。

『OOPTH』ですが調べたら「out of place thing」 の略称で、「時代錯誤な品」というような意味だと。なぜこのタイトルにしたのでしょうか?

トラディショナルだったり、フォークっぽさとは逆のイメージのタイトルにしたくて、SF用語を調べていたんです。言葉遊び的に3人でふざけながら選んで、最終的に『OOPTH』に行きつきました。だんだんその意味がこの作品と繋がっていることに気付いてきて。『インターステラー』というSF映画があって、主人公はトウモロコシ農場を営んでいてすごく牧歌的なんですけど、どんどんSFの世界にグラデーションになっていく作品で、その絵がぱっと浮かびました。過去の自分と時間を超えて、対話するイメージ。

折坂さんが書いた新曲“コールドスリープ”も、肉体の状態を保ったまま未来へ行くSF用語で、時間を超える意味がありますよね。

これも『OOPTH』というタイトルが決まって、合わせて浮かんだ言葉です。たまに日本を離れて、別の国に行ってしまいたい思いに駆られる時があるんですよ。自分の家族と過ごすならここでいいのだろうか、子供のためになるのだろうかと考えたりして。でも語学も出来ないし、行動力もないから、結局ここにいるんだろうけど、逃避願望がどこかにある。その気持ちを宇宙にひっかけて書いたのがとっかかりです。

そのテーマも含めてこれまでの折坂さんの曲と違うなと感じました。『平成』は自分の生きてきた時代に正面から向き合った作品じゃないですか。一方で“コールドスリープ”はここじゃない時間や場所に逃避しようとしている。

確かに今までとは違います。でも作っていくうちに、遠くに行こうとしている歌だけど、結局はここで生きようしている歌なんだなと気付き始めたんです。遠い場所に思いを馳せながら、社会が変わっていくことを願う希望なのか、もしくは共に堕ちていくようなネガティブなメッセージなのか。その温度感は未だにどっちつかず。でもその自分の曖昧さものろしレコードの3人で一緒に歌うんだったら、任せられるなと思って、持っていきました。

なぜ3人だったら歌えると思ったのでしょうか?

松井さんと夜久さんが教えてくれた、フォーク・ミュージックを中心とした先輩たちの歌の詞はいかようにもとれる曖昧さが孕んでいて。高田渡とかまさにそうですが、受け手に委ねられる器の広い歌だと感じています。自分一人でやるとしたら、多分もっと簡潔でわかりやすくしてしまう。タイアップとか主題歌とかは特にそう。でも“コールドスリープ”は今の自分の曖昧で矛盾した気持ちを残した歌だから、この3人でのろしレコードとしてやる価値がある曲だと思ったんです。

明確に一人の時とはアウトプットが違うということですよね。折坂さんは合奏、重奏と様々な形態で活動していますが、その中でのろしレコードはどういう場所と捉えていますか?

この二人は歌という本質から絶対にブレない人だから、顔を合わせて一緒に歌を歌うことによって、ただきれいに歌ったり、場を盛り上げるだけじゃない、歌という表現を確かめていたい。自分は歌う人、歌を作る人だということに立ち返る場所ですね。のろしレコードがあるからこそ、自分の一人のフィールドではもっと突拍子がないことや、自由なことが出来る。

他のお二人はいかがでしょうか?

親戚の集まりですかね。たまに会う兄弟みたいな。いつも会うと年の瀬がする空気感というか。

確かに、それはあるね。

なんなんですかねぇ。でもわざわざ集まって定期的に音楽をやることなんてないですし。不思議だなと思っています。普段自分は小さいバーとか飲み屋を中心にライブをしているので、のろしレコードを聴きに来てくれるお客さんの顔ぶれは全然違うし、数も多い。自分がやることは変わらないけど、関わる人や環境が変わることで普段やっていることの伝わり方も変わってくるんじゃないでしょうかね。3人それぞれ1人で完結できるメンバーが一緒にやるって、面白いことになるんじゃないかと思ってやってます。

のろしレコード『OOPTH』

リリース:2019年10月30日

定価:2,500円+税

品番:NORO-005

収録曲:

1.コールドスリープ

2.チャイナガール

3.さなぎ

4.よるべ

5.OOPTH

6.深い河

7.道

8.ダイジョーブ

のろしレコード:松井文、折坂悠太、夜久一

悪魔のいけにえ(サポートメンバー):ハラナツコ、宮坂洋生、あだち麗三郎

Recording & Mixing Engineer : あだち麗三郎

Recording Engineer:片岡敬

Assistant Engineer : 垣内英実

Recording at 八ヶ岳 星と虹レコーディングスタジオ August 2019

Camera : 野田昌志

Management:三浦佳奈

Promotion and adviser : 中里友

問い合わせ:noroshirecord@gmail.com

You May Also Like

WRITER

- 副編集長

-

1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。

OTHER POSTS

ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。

過去執筆履歴はnoteにまとめております。

min.kochi@gmail.com