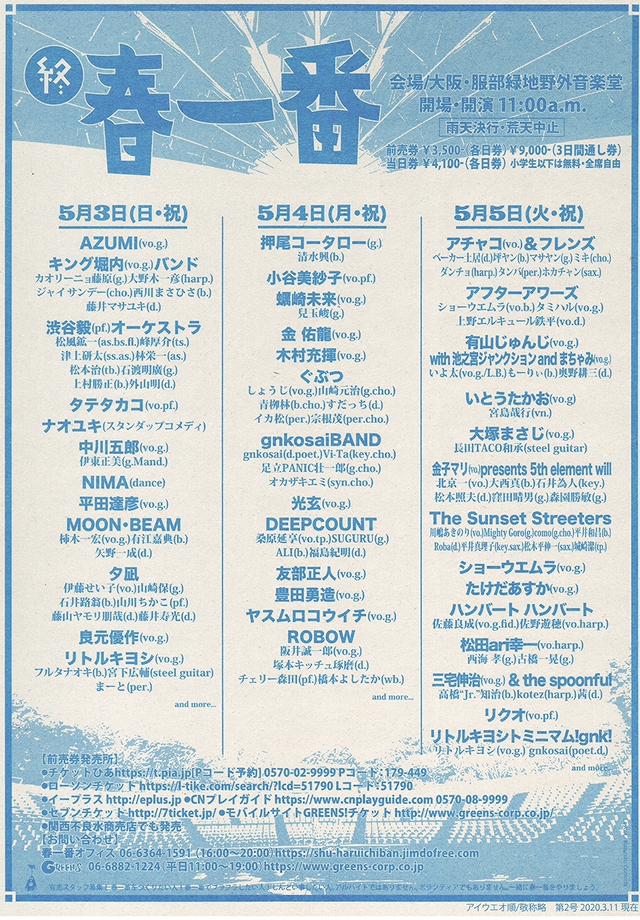

『春一番 2023』後編 ー 平和を夢見る福岡風太が仕掛けた、音楽による革命の実験場

大阪のライブイベント『春一番』が5月3日(水・祝)~5日(金・祝)の3日間、豊中市〈服部緑地野外音楽堂〉にて行われた。開催されるのは2019年以来、4年ぶり。1971年から半世紀以上に渡って続くゴールデンウィークの風物詩的野外コンサート(1979年に一度休止、その後1995年から再開)。コロナ禍を経て通算35回目となった今回の開催を、有志スタッフである筆者の視点からステージの模様はもちろんのこと裏側の光景も交えて、前後編で綴っていく。

満員御礼!この場所にかける想いが交錯する2日目

5月4日、2日目。一見する限りは空いている座席がないくらいの満員御礼。ここ数年でも最大の動員だろう。「4年ぶりの『春一番』に行かないと!」という熱量を会場全体から感じた。またそれは消費される酒量にも反映される。中には泥酔している人もいて、対応には参ったが、そりゃ久しぶりですしハメ外してしまいますよねと、不思議に腹は立たなかった。

開演前は再び阪井誠一郎とDixie Gangがウェルカム演奏を行う。会場の準備が整うと、阪井誠一郎と橋本よしたか(ウッドベース)は速やかにステージへと移動。井山あきのり(アコーディオン)、ムーちゃん(ウォッシュボード) 、アンドウケンジロウ(クラリネット)、藤縄てつや(リゾネーターギター)の4人は開場門から観客と一緒に入場し、演奏しながらステージまで練り歩くというゴキゲンな演出で2日目のオープニングを飾った。

この日、阪井誠一郎は自身のメインバンドであるROBOWとしても出演。こちらは阪井の実直な歌をじっくり味わえるアンサンブルでどんどん空気が浄化されていくような心地だ。中盤からDixie Gangのメンバーと佐藤良成(ハンバートハンバート)がフィドルで合流。総勢9人のスペシャル編成で“僕の車に乗ってくれないか”を賑やかに披露した。しかしこれだけ留まらず、ステージに呼び込んだのは大塚まさじ。前日やっていなかった代表曲“プカプカ”をここで披露するという大サービスだ。多彩なメンバーが入り混じる演奏に、小粋なスキャット。大塚と阪井、世代は違うが『春一番』の軸を担っている二人による幸せな光景であった。

2020年からソロプロジェクトPAHUMAとして活動している金佑龍は、この日は個人の名義で出演。なんでも『終 春一番』が「金佑龍」としての最後のステージとするはずだったが果たせなかったため、この場所だけは自分の名前で出ておきたかったそうだ。冒頭は一人で登場し、限られた時間の中でメドレーを繋いでいくと宣言。昨年亡くなった小坂忠“機関車”のカバーに、自身の“昨日笑った君が亡くなった日”を織り交ぜていく粋な構成だ。その後はコサカジュンペイ(Gt)、増谷紗絵香(Key)、茜(Dr)を呼び出し、自らはギターではなくベースを弾きながら“ロンラロレイ”を歌うなど、金佑龍としてのこれまでとPAHUMAとして最新のパフォーマンスを結びつけるようなステージだった。

新作アルバム『WhoKilledHuman-南無観世音菩薩-』を引っ提げ、3人組の現体制で初めて『春一番』のステージに立ったのはgnkosaiBANDだ。迷彩柄に身を包み、ドラムを叩きながらリリックを放っていくこの日のgnkosai(Dr / Poet)はいつになく怪しげでクール。最後には父親であり、『春一番』出演者の中でも屈指のスターであった故・加川良の“ラブ・ソング”をカバーする。「北の果てから南の街へほっつき歩いて……」と歌い出すと方々から拍手と歓声が沸き上がった。しかし彼の演奏は、父親へのリスペクトだとか、音楽を現代に引き継ぐみたいな気概とも違うように思えた。言うなれば加川の息子としての期待にも全力で答えてやろう、だが今俺は俺の世界を確かに生きていると言ったところか。曲中に彼が言い放った「生きてたらまたこうしてみんなでまた集まれるもんね。相変わらずこうやってバンド続けられています。ザマアミロって感じです!」という言葉にも表れていた気がする。ステージ横にいる風太を支える嵐がgnkosaiBANDを見つめている。その視線は他の演者に送るものとはまた違う特別な想いがあるように見えた。

渋谷毅オーケストラは出演が告知されていたマルチリード奏者の松風鉱一が3月に逝去。筒井洋一(バリトンサックス)が参加することとなった。福岡風太が「人間国宝の集団」と紹介していたが、彼らに与えられた40分のジャズタイムだけは毎度この〈服部緑地野外音楽堂〉の表情が一変する心地になる。荘厳な演奏が続く中、それぞれのソロパートで外山明(Dr)が会場後方に設置された音量計測計を見つめて、一人で何とかゲージを超えようとする一幕に客席は沸いた。また松風がこれまでファンキーなフルートソロを聴かせていた“Brother”を最後に、渋谷が一人ステージに残る。そして“Lotus Blossom”のピアノソロでしめやかに締めくくったのは、松風へのレクイエムだったのかもしれない。

友部正人の美しき凄みに感服、想定外の追加アンコール

そして何と言ってもこの日一番の盛り上がりを見せたのは有山じゅんじと三宅伸治&the spoonfulのコラボステージだろう。今年古希を迎えたという有山が登場するなり歓声が上がり、まずは一人で“陽は昇る”、“梅田からナンバまで”と代表曲を惜しみなく披露。夕方16時ごろの心地よい時間だが、彼が一度「みんなでうたお」と声をかければ、酔っ払って寝ていた芝生席の観客も、ワイワイと酒盛りをしていた団体もスッと有山に視線が集中する。「待ち合わせに遅れないよう 君と逢ったら 傘さして……」と観客がもれなく一体となってこの曲を歌う光景が、たまらなく好きだ。

有山にとって飛び切りのスウィート・ソウルチューン“Baby お前が好きだよ”からは三宅を呼び込みデュオで演奏。そして以降はthe spoonfulのメンバーも迎えてタイマーズの“デイドリーム・ビリーバー”までコラボしていく大盤振る舞いだ。三宅がいると有山は主導権を嬉々として渡し、自分は特有のしゃくりあげるコーラスで茶々を入れたり、ギターを置いてフルートを吹いてみたり、どんどん振る舞いが自由になっていくのがまた楽しい。気ままではあるのだが、要所に入れるラグタイムをまとったギターフレーズはやはり有山にしか弾けないものだ。

一度有山が下がると三宅のスポット・ロックンロールショーが大展開。“たたえる歌”、“ベートーベンをぶっとばせ”、忌野清志郎と共作した“Jump”と畳みかける。“ベートーベンをぶっとばせ”では三宅がひょいとステージを降り、観客の合間を縫って、客席後方まで演奏を続けながらしなやかな身のこなしで駆け上がっていく。ステージスタッフも三宅のギターシールドを何とか死守して伸ばしている。この日のフィナーレに向けたカンフル剤を打つような熱量の高いパフォーマンスであった。終了後もアンコールの歓声が鳴り止まず、再登場。再び有山も迎えて、最後はしっとり“何にもなかった日”で、次に待ち構える小谷美紗子にバトンを渡していた。

この日のトリは友部正人。彼が一日の最後を飾ると終演のカタルシスよりも、日常へと戻る引導を渡してくれるような心地の方が強い。一斉に視線を向けさせて、大合唱を起こす有山じゅんじとは対極で、静けさをもたらし目をつむってじっくり友部の声と詞に向き合う人が至るところに見受けられた。1曲目に披露した“はじめぼくはひとりだった”こそ半世紀に及ぶキャリアの中での屈指の名曲ではあるが、その後“銀座線を探して”、“小鳥谷”とまだ音源になっていない新曲を披露。未だに自身の創作を更新し続けている凄みに圧倒される。そして三宅伸治を呼び込み「鮎川誠(シーナ&ロケッツ)亡き後、二人で演奏します」と“りんご畑は永遠なのさ”を披露した。3人で2020年代に入るまで精力的に活動していたユニット3KINGSとして発表した楽曲。「思い出を抱いた人たちの ストロベリーフィールズの門はいつも開いている」という最後の詞が、この日ばかりはJohn Lennonではなく鮎川に捧げられた詞として響いていた。

そしてthe spoonfulのメンバーに佐藤良成、そして友部を「私のアイドル」と慕う夕凪の伊藤せい子までも加わって“ぼくは君を探しに来たんだ”で賑やかに本編が幕を閉じる。アンコールでは一人で現状の最新アルバムから“ブルース”をさらっとやってみせるのもまた友部のこだわりがうかがえた。だがこれにて大団円!とはいかず、歓声を受けて先ほどのメンバーが舞台裏から再登場。フルートを手にした有山じゅんじまでが並び、予定になかった“一本道”をセッション。美しく2日目を締めくくった。

21年ぶりの金森幸介Life Goes On

そして5月5日、最終日。開演前には三度、阪井誠一郎とDixie Gang。初日に出番を終えたショーウエムラも駆け出して合流し、ワイワイと演奏している。また本編には出演しなかったがシンガーソングライターのしょうじゆかりも宮下広輔とgnkosaiBANDの足立PANIC壮一郎のサポートを受けて、門外で歌い始める。観客、演者、裏方みんなが、始まる前から余すところなく今日で最後のこの場所を楽しみ尽くそうとしている。

この日の出演者で特に記しておかねばならないのは金森幸介だ。1970年代から出演しており、『緑地にて』(1996年)、『静かな音楽になった』(1999年)の2作品は〈服部緑地野外音楽堂〉で録音されているなど、いずれをとってもこの場所に縁の深いシンガーソングライターである。しかし2001年を最後に出演が途切れており、実に21年ぶりの『春一番』となった。この空白期間の所以については風太と金森幸介の間のみぞ知るとしておきたいが、観客も待ちわびていたようで、金森がセッティングを始めると、ぞろぞろと前に詰めかけ、みなが地べたに座る。そして風太が彼の名前を紹介すると大きな拍手が沸いた。感慨深いステージになるかと思いきや早速MCに入り、受付で出演者パスが用意されておらず、出戻り組は辛いというボヤキで笑いを誘う。『春一番』のパスは全て有志スタッフが手分けして、1枚1枚手書きで作っているのだが、真相はというと金森のパスだけは福岡風太自身の手で作ることとしていたのだ。ささやかながら戻ってきてくれた感謝を伝えるつもりが、この1枚のみ受付に届いてなかったため冷たい仕打ちとなってしまったというギャグのようなすれ違い。実際パスには「金森幸介」という名前と共に「ずーっとそねの人」という一言が書かれていた。この会場からも近い、豊中市曽根に長らく住まう金森だが、風太は『春一番』を続けていく中で常に彼のことも頭の片隅にあったからこその言葉のようにも思えた。

そんなアクシデント?もありながら、一度演奏が始まればずっとこの場所にいたかのような会場を掌握するギターと歌だ。顔をしかめながら唸るように発する声と独特のタイム感を持った弾き語り。特に8分以上に及ぶ、これまで生きてきた道程を辿るような“Life Goes On”には、「春一番の風が吹く季節に ぼくらは出会ったんだ」という歌詞もあり、この3日間を総括してしまうような力が感じられた。最後には渋谷毅と佐藤良成を呼び込み、金森曰く「三世代」(注2)で“もう引き返せない”を披露。とびきりに粋でドラマチックな帰還を果たしたステージであった。

注2:渋谷毅 83歳(1939年生まれ)、金森幸介 72歳(1951年生まれ)、佐藤良成 45歳(1978年生まれ)。あながち三世代でも間違っていないが、会場からは笑いが起きていた。

大団円に向けての準備が整っていく3日目

また今回初出演を果たしたTHE HillAndonにも触れておこう。京都、大阪を中心に活動する2010年結成の今回最若手。リクオやgnkosaiBANDとも度々共演を果たしてきた中での大抜擢だ。“ラブやで”、“平成ヒッピー”と陽気な演奏が続く、少し緊張した様子を見せながらも三木康次郎(Vo / Gt)は、人懐っこいゆるさと、ワニのように鬼気迫るシャウトを織り交ぜる見事なフロントマンとしての立ち振る舞いで、会場全体を躍らせる。また一変して彼らのルーツにあたるヒル・カントリーの代表的ブルースマン、R.L. Burnsideの楽曲“Poor Black Mattie”をヘヴィなアレンジで披露した時の、「やるやんけ!」と言わんばかりに観客がゾロゾロ前方に集まってきた光景は痛快だ。彼らの音楽に対する愛情が詰まっていると言えるロッカ・バラード“Song for Our…”で締めくくる。終演後すぐさま物販のCDが全タイトル完売していたことからも、見事に観客の心を捉えたパフォーマンスだった。

そして大ベテランの中川五郎は伊東正美(Gt / マンドリン)を連れ立ってステージへ。毎度彼の歌を聴くと、腹の底から力と怒りが沸いてくる。ウクライナ語でパンを意味する“パリャヌィツャ”は、ウクライナ語を母語としない人には発音しにくく、侵略開始以降、ロシアから潜入した偵察者を見分けるためにこの言葉が使われていることを背景としたプロテストソングだ。またこちらはタイトルだけで何を表すか明白である“石原伸晃さんが入院した”も強烈。ただただ起きた事象をストーリーテリングし、権力者の既得権益を描き出していく。半世紀前から彼の歌は全くブレていない。しかし今一番生々しく響いてくるという恐ろしいユーモアを観客に突き付けていた。そして最後は当日会場で参加を募った、アフターアワーズのショーウエムラ(Ba)、Dixie Gangの井山あきのり(Sax)、センチメンタル・シティ・ロマンスの細井豊(Key)、そしてステージスタッフである足立修一までサックスを持ち出して“まつりのおわり”を披露する。2020年に『春一番』が終わることを受けて作った曲だ。時間が経って少し状況は変わってしまったが、風太に向けた中川の率直な気持ちが表れた歌。「フォーク・ソングはメッセージである」というスタンスを凝縮したようなステージであった。

それ以外にも、唯一の漫談で参加し続けるナオユキによる、声を張り上げながらのボヤキで会場中の笑いをかっさらい、最後には『春一番 2023!福岡風太ロックンロールショー!』と叫んで会場を去っていったあの瞬間。初日からずっと会場中にシャボン玉を振りまいていた伊藤せい子(Vo)が率いるバンド、夕凪の30周年を迎えるに相応しい分厚いバンドアンサンブルと、ゲストに松永希(Vo)とハンバートハンバートの佐藤良成を迎えて、このイベントのテーマ曲“春一番”を演奏した時のあの雄大さ。毎年スタッフも兼任し、毎朝入場列で最後尾の看板を持ってお客さんを整列させている福岡のシンガーソングライター平田達彦の、一度ステージに立てばキリッとブルースマンに様変わりし渋い歌声を放つ、あのかっこよさ。全て書くにはあまりにキリがなさすぎる。しかしそれが悔しいと思うほどにハイライトはまだまだたくさんあるのだ。

しかし着実に終わりが近づいている。毎度一番会場が盛り上がるステージと言っていい木村充揮が、アンコールまで巻き起こし“ケセラ”を披露して颯爽と去ったのが17時を過ぎたころ。最後から2番目に登場したのはいとうたかおだ。71年の第1回開催時にスタッフとして参加したことがきっかけとなりミュージシャンとしてのキャリアをスタートした、この場所に格別の思い入れがある人である。宮嶋哉行(バイオリン)と宮下広輔(ペダルスチール)をサポートに2曲を演奏したのち「ここで少し時間を取ってお話しさせてください」と紙を取りだして、3分近く読み上げた。その内容を以下に一部抜粋する。

1971年、〈天王寺野外音楽堂〉での『第1回春一番コンサート』の時も僕はスタッフで主にトラックを運転していて、助手席にはいつも風太がいた。一緒に楽器や機材を運んだり、真夜中に街中にビラやポスターを貼って回ったりしました。それ以来『春一番コンサート』は自由と平和を夢見る福岡風太が仕掛けた、民衆による民衆のための、音楽による継続的な革命の実験場なんだと思ってきました。福岡風太と『春一番』に出会ったことで僕は人生を棒に振ってしまいましたが、どっちにしても棒に振っていたかと思うので、おかげでとってもいい感じの振り方ができたと感謝しています。50数年間ありがとうございました。

大きな拍手を浴びて再びギターを持ち演奏を始めたのは“Hallelujah”。初日で良元優作とAZUMIが歌った鈴木常吉の詞ともまた違う、いとうたかおの解釈で書かれたものだ。熱く深く、風太への感謝、そして『春一番』が持つ反戦・反核・反差別のメッセージを改めて伝えるようなパフォーマンスであった。

そして大トリはハンバートハンバート。特に佐藤良成は前日からフィドルであらゆるステージに登場していたが、ここで改めて風太から紹介される「わちきの娘と息子です」と。2005年に初出演を果たしてから幾度となく出演してきた二人。06年から一時期は風太がロードマネージャーとして日本中を一緒に回っていたということで、親と子ほどの深いつながりで結ばれている。佐野遊穂側に置いてある使い込まれた木の台は、当時ツアー先で風太がちょうどいいと調達してきたものだそう。また今の風太の姿を見て「ボロボロじゃん!」と言えるのも遊穂くらいだろう。ライブの内容は“おなじ話”以外をカバーで揃えた特別なもの。特に加川良“教訓1”、高田渡“生活の柄”、田川律作詞による大塚まさじ“うた”、そしてあべのぼるの“オーイオイ”とこの場所に今はいない人たちの歌を全て引き受けるような楽曲を連発し、歌い始めるごとに拍手が沸いていた。

あしたもきっと春一番の風は吹くだろう

本編はPeter, Paul and Mary“If I Had a Hammer”のカバーで終了し、フィナーレに移行する。会場にいる全出演者がハンバートハンバートの二人を取り囲むようにステージに集合し、テーマ曲“春一番”を演奏した。夕凪がすでに一度披露していたが、ここではオリジナルである西岡恭蔵に近いアレンジでパートごとに歌い繋ぎ、最後は大合唱。風太も口ずさんでいる。と、ここまでは想定できるところではあった。しかしこれでは終わらず、良成とドラムを叩いていたgnkosaiが見合わせ、いとうたかおの“あしたはきっと”になだれ込んだ。ハンバートの二人に続いて、リトルキヨシが即興で終演を告げるような詞にアレンジして、大立ち回り。会場を大いに盛り上げたが、当のいとうたかおにマイクが渡ると少し驚いた様子でもあった。演者の中でも演奏陣と一部以外にはサプライズであったそうだ。

終演後の打ち上げで、今回企画・制作協力で参加していたFM COCOLOのプロデューサー古賀正恭にこの選曲意図について聞いたところ、“あしたはきっと”はいとうが20歳になる直前にできた楽曲で、彼が歌っているところを観た加川良が「さっきの曲はキミのオリジナル?」と話しかけて、自身のレパートリーにしたそうだ。そして加川がこの曲を歌っていると今度は高田渡が気に入り、いとうと出会った時に「“あしたをはきっと”を作った人?」と尋ねられる。そして高田渡『系図』(1972年)に収録されることとなり、いとうはここで音源デビューを果たすこととなる。10枚組のCDボックスとしてリリースされている『1972春一番』でも形を変えて3回も披露されており、西岡恭蔵の“春一番”に並んでみんなに歌い継がれた特別な歌として、この曲を最後にやることになったのだそう。心地よく期待を裏切られた美しいフィナーレで賑々しく終演を迎えた。

続々と会場を後にする観客。方々から「また来年!」という声が聞こえる。ステージ上に残った風太、そして付き添う嵐にグータッチを求める人も後を絶たない。この日何度か風太は「まだまだやめへんぞ!」と言っていたが、それが来年以降の継続を確約するものであるかは、風太すらまだわからないだろう。明らかなことはあまりに見事な4年ぶりの『春一番』だったということ。今回で終わりとしてしまうにはあまりに寂しすぎるほどに。また今回で終わりであったとしても納得してしまうほどに。

しかし過度に今後の行方を案ずるのも無用な気がする。改めて考えると『春一番』は2005年を最後に終わるはずだったそうだ。しかし開催直前の4月に高田渡が死去し、その瞬間からふと翌2006年のことも考え出すようになった。そこで出した結論は、言うた通り『春一番』は2005年で終わりました、これからは『“祝”春一番』ですと。それでここまで続いてきてしまった実に風来坊なイベントなのだ。きっと風太が、嵐が、あるいはこの場所に影響を受けた誰かが、『春一番』のマインドを持った何かを動かしそうな気がする。なにせ一人の有志スタッフである私もそんなこの場所に蠢くパワーを受け取って、こんな文章を綴っているのだから。

撮影:TRIBUS 古藤宏樹、安部国宏

You May Also Like

WRITER

- 副編集長

-

1991年生まれ。大阪北摂出身、東京高円寺→世田谷線に引っ越しました。

OTHER POSTS

ANTENNAに在籍しつつミュージックマガジン、Mikikiなどにも寄稿。

過去執筆履歴はnoteにまとめております。

min.kochi@gmail.com